DaBY/ProLab 第1期 乗越たかおの“舞踊評論家【養成→派遣】プログラム 成果発表

本ページはDaBY/ProLab 第1期 乗越たかおの“舞踊評論家【養成→派遣】プログラムで発表された成果発表ページです。

◆〈『リヴァイザー』舞台評〉

喜劇の終わり

いま、喜劇は可能だろうか。人間のいないところに滑稽はない。KIDD PIVOT『リヴァイザー』(振付・演出:クリスタル・パイト、脚本:ジョナサン・ヤング)は現代における喜劇の終焉の、わかりよい症候であった。

作品は二部構成で、前半は原作『検察官』(作:ゴーゴリ)に比較的忠実だが、後半になると物語は脱臼し、ダンサーの身振りやト書きに自己言及するナレーションと、その言葉を受けとって誇張・歪曲されてゆく身体の奔放な過剰が目立つ。パイトとヤングは前半部を<笑劇>パート、後半を<脱構築>あるいは<未知>パートと称している。Inspector(検察官)に代えてRevisor(校閲者)を主軸に据えたのがKIDD PIVOTの独創だ。ただしここでの「校閲者」とはまず、身振りを改訂する振付者としてある。校閲者による記録、反復、修正、改竄……。

原作はロシアの地方都市で役人が滑稽なうわべのやりとりに奔走する様を描くものだが、ゴーゴリの喜劇はお気楽ではなくて「やい、いったい何を笑っていやがる?笑っているのは、てめえ自身のことだぞ!」と観客を撃つのを忘れない。しかし『リヴァイザー』の観客たちは舞台上に「てめえ自身」の似姿を見ただろうか。

「人物1、椅子、書類棚、人物2、机電話……」と舞台上のオブジェクトをひとしく淡々と数え上げる冒頭のナレーションや、人物の頭を鷲掴み持ち運ぶ黒子の存在が初めから示していたように、そこにあるのはモノと等価に扱われる身体にすぎない。この人体操作のデジタルな質感はパイトが師事したフォーサイスの諸ソフトウェアを想起させずにはおかないから、コンピューターと類比的な空間性をここにみてとることも許されるだろう。人はふつう生身の肉体を持ち、それは重力、固有の輪郭を持つ。しかしこの舞台では身体はそれらの桎梏から自由な操作対象となり、統計的な量のように現象する。

『リヴァイザー』は「固有の身体」という幻想を解体し、脱構築したわけだが、その果てに提示されたおぞましく蠢動するヴォリュームは、人格や性格、意志といったヒューマンなものを超えた異形というべきものだった。つまりこういうことだ。ここではそもそも喜劇の役者が人間の顔をしていない。人間でないならその心の闇だって暴きようがない。それは笑えず、ぞっとしない事態である。『リヴァイザー』は人間にまつわる私たちのイメージそれ自体を校閲し、ゴーゴリの喜劇を根底から書き換えてしまったのだ。

主な参考文献:

『検察官/リヴァイザー』プログラム

ゴーゴリ『鼻/外套/検察官』(浦雅春訳、光文社古典新訳文庫)

2020年3月に行われたキッドピボットの『リヴァイザー/検察官』ロンドン公演は、今思えば起こるべくして起こった、驚異的なタイミングだった。直後に起こったロックダウンで〈真実〉と思われていたものの仮面が剥がれ落ち、混迷が広がっていくさまを予示するかのように、そこには奇妙な共鳴があった。

原作は、ゴーゴリによる戯曲『検察官』。政治腐敗の蔓延るロシアの小都市を舞台に、査察に来た高官に間違えられた男が、それを逆手に汚れきった役人たちを散々利用するという風刺喜劇だ。劇作家ジョナソン・ヤングによるオリジナルの台本が事前録音され、それを音楽がわりにクリスタル・パイトが振付を手がけた。人違いされた主人公の職業を、ロシア語の原題にかけて〈Revisor〉、つまり一文一文が〈真実〉であるかどうかを確認する法律文書の校閲者、と設定した点がユニークだ。

舞台は〈笑劇〉と呼ばれる前半部分と、〈脱構築〉と称される後半部分に二分される。前半では、リズミカルな台詞を誇張的に身体で表現する姿が、まるで言葉に操られた可笑しくも哀しいパペットのよう。後半は、前半の身体の動きが繰り返され、冒頭からナレーターとして登場する本物の検察官が、動きを実況中継のように描写することで〈事実確認〉を進めていく。前半の嘘や虚栄で固められた台詞に対して、眼前のダンサーの身体の動きの描写という、唯一の〈確実な真実〉を語る言葉が、今度は身体をさらに極端な形へと突き動かす。

言葉の本質的な機能のひとつ、それは記憶として確固たる形に残せるということである。この点で、言葉はダンスに比べ、一見圧倒的に優位だ。だからこそ人間は大昔から〈真実〉とされる過去を言語によって編集し、言語化された〈真実〉のなかに回収する作業を繰り返してきた(現に舞踊評論もまた、言葉のないダンスを言語として再編集し、そこから〈真実〉を汲み取ろうとする野心的な試みのひとつである)。本作品で本物の検察官がナレーターに扮し、舞台上で繰り広げられる世界を逐一言葉で記録しようとしていたのは、まさにこのリヴァイズという行為を通して、語られる言葉がはらむ嘘と危険性を暴くと同時に、身体表現の未知なる行間から、〈真実〉を読み取ろうと試みる行為そのものを描くためではなかったか。

言葉が饒舌に語ろうとすればするほど、真実から遠ざかった滑稽な茶番となり、寡黙な言語である舞踊が詩のような余白を残して踊るほど、目を背けていた真実が暴かれていく。言語と舞踊の力関係を絶えずリヴァイズすることで、それを鮮やかに並置してみせたこの作品は、〈真実〉と見えたものがあっけなく崩れ落ちることを身をもって知ることになる現代の私たちに届けられた、一通の不穏な予告状だったのかもしれない。

独自の身体語彙と演劇的手法を融合させ世界から注目されるクリスタル・パイトが、初来日し『REVISOR/検察官』を上演した。カナダの劇作家・俳優のジョナソン・ヤングとタッグを組み、鳴海玲奈らダンサー8人が踊った。

原作はニコライ・ゴーゴリの戯曲『検察官』(1838)。汚職の蔓延るロシアの地方都市の役人はやってきた検察官をあの手この手で買収しようと画策するが、実は人違いで……。ゴーゴリは政権批判として執筆したがその意図に反して茶番劇の形態で上演されたというエピソードを元に、『REVISOR/検察官』でも作品内で「改訂」を行うことで喜劇に隠された人間の愚かさを辛辣に暴き出す。

前半では、女性のナレーションによって物語が進行しヤングのテキストに録音された科白に合わせて踊り手は、リップシンクする。豪華絢爛な衣装を身にまとった彼らは、目を見開き、口を張り裂けんとばかり縦に大きく開け、間歇的に乱舞させ、大層な身体表現は操り人形を想起させ、滑稽で愛くるしい動作によって観客に喜悦をもたらす。登場人物たちの欺きや裏切りが積み重なっていく。たとえば長官(ダグ・レサレン)と郵便局長(ラキーム・ハーディ)が検察官に内情をリークした裏切り者の探しが展開し、あるいは自己保身に走り、仲間を売ろうと画策する思惑は、その誇張された動作によって覆い隠される。

だが、後半になるとメタ的なナレーターは自我を現し、物語を初めからくり返し「改訂」を始める。豪華絢爛な衣服を脱ぎ捨て、操り糸から解き放たれた如く、ダンサー達は誇張された動作を捨て、ヤングによって調べを持った言葉は、音楽となりダンサーたちと共振する。そして、ナレーターが人物たちの心情を述べることで、その喜劇によって隠された暗部を顕在化する。前述の長官と郵便局長の場面では、郵便局長こそが裏切者ではないかという疑念が明らかになりデュオへと展開する。互いの腕に手を伸ばしてコンタクトし、足を滑らかにスライドして闇の中を蠢く。離れたくても離れられない様は、人間関係の鬱陶しさを視覚化する。

そして、ナレーター自身も暴き出した人間の闇が自分の中にあることを発見する。そして「改訂」されダンサーたちの身体の融合し、ダンサーがナレーターの科白に合わせてリップシンクすることで舞台上に彼女の実体が出現する。こうしてメタ的な存在も物語の中に取り込まれた時、客席と物語の垣根は消失し、観客の身体をも飲み込んで世界を侵食する。そこで、私たちは我々も彼らの中に自分自身を見出すだろう。次に改訂されるのは、私たち自身なのだ。

世界的な振付家、クリスタル・パイトが率いるカナダの「KIDD PIVOT」が踊る。演出・振り付けはパイト。脚本は、パイトと共同創作者のジョナソン・ヤングが担う。

原作はロシアの文豪・ゴーゴリの代表作。汚職で腐敗したロシアの小都市で、市長らが、たまたま滞在していた小役人を、行政を調査する「検察官」と勘違いし、ひたすらこびへつらう。そんな“茶番”を描いた喜劇だ。

◆

まず前半、パイトは顔にも振り付けた。ナレーションがセリフを語るが、ダンサーは口パク。セリフをメロディーに口が踊るのだ。一方、身体は大仰な身ぶりでせりふの意味を強調し、いわば「太字」に変換する。原作の物語に則してセリフは進むが、クライマックスを前に「芝居は終わりそろそろ本題へ」と声がかかり、物語は最初のぺージに戻る。

後半戦は、創作の熱量と密度のギアが上がる。

ダンサーは役衣装から稽古着姿に。語られる言葉も変容する。「人物1頭を挙げ右へ移動」「2-1では私の込めるイメージが自ずから語り出すべき」「違う違う」。セリフではなく、振付手順や創作の葛藤が明かされる。古民家を改築しようと天井を剥いだらいびつな大木が梁になっており、逆にインテリアとして生かされるように、粗削りな「組み立て方」は魅力的に作用した。

一方、踊りは抽象度を増し、ダイナミックで原始的な動きが増えた。手足の軌跡を水墨画の筆跡のように追いかけるライティングが、動きの輪廓を浮かび上がらせる。柔らかに漂う群舞に、マッチョなソロ。特に、ラキーム・ハーディのピューマを思わせる躍動的な踊りは鮮烈だった。

セリフの輪廓を濃くした前半、動きの輪廓を描いた後半。言葉と身体のはざまを行き来し、パイトが遊んでいるようだ。

独り、いびつなダンサーがいた。鹿の角を両手に持ち、背びれはステゴザウルスのよう。緩慢にエロチックに舞台を横切った。原作からこぼれ落ちた禍々しい欲望のメタファーか、滑稽な人間界を見守る聖なる存在か。「娘と老婆のだまし絵」のように、見る人によって変わるのかもしれない。

◆

世界初演は2019年。米国では、嘘の発信が選挙戦略となった。23年、ロシアでは大統領に逆らった国内の要人が謎の死を遂げる。日本では大手芸能事務所が約半世紀、少年たちへの性加害を隠蔽していた――。

“人違い”を超える茶番は現実に、令和に、至る所にある。

洗練された舞台美術、舞踊世界の美しさに視覚は癒やされ、心は叱られていた。「見ているお前はどうなんだ」と。

カナダを拠点とするカンパニーKIDD PIVOTの初来日公演、リヴァイザー。ニコライ・ゴーゴリによって書かれたロシア語の戯曲「検察官」のストーリーを軸とした、権力の腐敗を描いた茶番劇の物語だ。一方でダンスを主とした抽象的なパートが間に挿入され、作品は物語とダンス2つのパートを行き来する。その構成に追従して変容する空間性に着目すると、作品に潜む新たな様相が見えた。

物語のパートの台詞は、あらかじめ録音された音声に舞台上のダンサーがリップシンクすることで語られる。劇作家ジョナサン・ヤングによって書かれたそのテキストは小気味良くリズミカルな質感を持って耳に届くが、ここで見られるダンサーの動きは基本的には身振り手振りを主としたものになる。唇から紡がれる膨大な言葉の速度に身体全体を順応させる必要があるからだ。言葉はダンサーの身体能力を制限するほどの強烈な支配力を持ち、彼らの動きを規定する。登場人物に扮するダンサーが纏う衣装や舞台に配置された重厚な家具も、ダンサーが踊る上では障壁となり舞台に窮屈な印象を与える。

テンポの良い台詞の掛け合いが突如滞り、壊れたカセットテープのように単語が繰り返され始めると、作品はダンスのパートへと転換する。それまでマイム的だったダンサーの動きは、極限までスローダウンしたアイソレーションへと切り替わる。この物語からの移行のシーンを担っていたエラ・ホチルドとグレゴリー・ラウのデュエットは圧巻であった。舞台上の家具は取り払われ、衣装は練習着へと様変わる。再びスムーズに語り出されるテキストも、ここではダンサーの動きを淡々と実況する補佐的な役割に徹していた。要素がそぎ落とされた空間で、彼らはよりダイナミックに踊り始める。オフバランスの状態に留まる緊張感で満たされた身体、そしてそこからの解放。照明が落とされた暗闇には有機的にたゆたう煙のような光のエフェクトが浮かび上がる。境界線が失われた暗がりの向こう側を求めるべく彼らが遠く遠くへと四肢を引き伸ばすたび、空間は無限の広がりへと拡張していった。

本作の振付家クリスタル・パイトは、インタビューでこのシーンを「脱構築的」という言葉で表現している。空間から余分な要素を排除し、そこに存在する本質をダンスを通してあぶり出す、彼女の師であるフォーサイスが諸作品で取ったアプローチを彷彿とさせられる。しかし、空間の要素を徹底的にそぎ落としていったフォーサイスと異なり、パイトは照明効果やテキストを触媒として巧みに取り入れることでより豊かな現象を作品に内包することを試みた。脱構築されたシーンによって露わになるのは、喜劇的なストーリーの裏側だけではない。それは我々の内に眠っている空間への身体感覚すらをも呼び起こすのである。

◆〈ソロ&デュオ舞台評(課題公演は各自選定)〉

ポストモダンダンスの継承はなぜ問われるのか

KYOTO EXPERIMENT 2023中の企画『ルシンダ・チャイルズ1970年代初期作品集』は、ルシンダ・チャイルズの踊りを、姪のルース・チャイルズが上演するものだった。しかし、企画趣旨にある「ポストモダンダンスの源流を、伝説となった世代から現代へ継承することはできるのか?」という発問の意図するところは、実は容易には理解しがたい。

ポストモダンダンスといえば、超絶技巧を排して単純な規則の遂行すなわちタスクに踊りを還元することで、踊りを民主化したことで知られるのだから、この規則に準じれば振付の継承は問題にならないように思われるからだ。通念に照らせばポストモダンダンスは時間への民主主義をも実現しているはずなのだから、その継承を問題にするとは、この通念が裏切られる地平で踊ることである。

実のところ、踊りの魅力はダンサーの身体の独自な表現性や経験の履歴と不可分であって、その個別的な一回性はスコアやタスクに還元できない。それでもこれを還元するところに生ずる緊張こそがポストモダンダンスの焦点化した課題だったのではないかとも思える。「私自身と他のダンサーたちにとって、理解するための最善の方法は、起こったことを踊ることです。観客にとって理解への最善の道は、起こったことを見ること、そして聞くことです」とルースが言う通り、スコアやタスクはあくまでも「起こったことを踊る」ためのよすがにすぎず、踊りの継承をただちに保証するものではありえない。

ではなにが起こったのか。

たとえば12分間のルースのソロ『PARTICULAR REEL』で遂行された身振りの説明としてはプログラム中の次の記述を引けばほとんど十分である。「空間的なパターンを用いて空間全体を覆うソロであり、ダンサーは空間の一方の端から反対側の平行な端まで移動する。そのパターンは、ダンサーが腕を伸ばし、床に対して水平と垂直の弧を描きながら連続的に移動する、4分間のムーブメント・シークエンスが3回繰り返されることにより完成する」。しかしもちろんこれは「起こったこと」ではない。

舞台の上演を前提した空間でない京セラ美術館ホールというロケーション、そしてその床や壁にそれぞれ似せた色合いのパンツやトップスといった衣装の選択は、ルースの関心が身体による時空の紡ぎ直しにあることをうかがわせる。ルースの歩みの直線性は、一歩一歩真っすぐにブレなく進みゆくその確かな足取りによる。身体が通過してゆく空間はルースの職人的な縫い仕事を思わせる歩行が産み出すのであって、その逆ではない。実際、弧状に振られる腕は時空をゆるやかに縫うミシンのような印象を喚起する。静寂のなか続くひたひたとした足音のリズムもまた、運動によるこの時空の生成に作用する。そしてルースの身体が紡いでいくこの踊られる時空は、ホール中央の方形と偶然に一致する。このずれをはらんだ一致は、空間や時間がひとつの恣意的な観念にすぎず、別様に経験しうることを悟らせるだろう。

(※鍵括弧内の引用はすべて当日プログラムに拠る。)

英国出身の若手戯曲家サム・ステイナーによる戯曲『Lemons Lemons Lemons Lemons Lemons』は、法律で1日に140語以上話すことを禁じられた世界に生きるひと組の男女がコミュニケーションに奮闘する姿を描いたロマンティック・コメディ。2015年にエジンバラ・フェスティバル・フリンジで初演され好評を博し、今年2月にはロンドンのウェストエンドでも再演された英国で話題の演劇作品だ。

この戯曲をダンス化した『The Limit』に出演したのは、ロイヤル・バレエのプリンシパルであるアレクサンダー・キャンベルとフランチェスカ・ヘイワード。キャンベルが3年前のロックダウン中に構想した企画は、同団のダンサーであるクリステン・マクナニーを振付家に、演劇版の演出を手がけたエド・ウォーレンを演出家に迎え、演劇とダンスの融合作品として結実した。

ダンス作品としてユニークだったのは、ダンサー自身に戯曲から抜粋した台詞をそのまま語らせ、場面を明確に言語化して設定していた点だろう。映画『キャッツ』に主演したヘイワードも、ワールド・バレエ・デーで毎年司会を務めるキャンベルも、観客を前に〈話す〉ことに長けたダンサーだが、本作においてふたりは俳優顔負けの自然な演技で台詞を発し続け(ブルース・スプリングスティーンの「ダンシング・イン・ザ・ダーク」を熱唱もした)、それと〈同時に〉踊り続けた。どんなに才能のあるダンサーであっても簡単にできることではないし、小劇場空間での親密なデュエット作品だからこそ有効な手法と言える。

出会いからすぐに同棲に至ったふたりは、元恋人との不穏な関係、収入格差、異階級間の相容れない政治観などをめぐって関係が複雑化していく中で、折り合いをつけようと限られた言葉数の中で奮闘するが、なかなか上手くいかない。しまいには「レモン」を連呼して言葉の無駄遣いをしてしまう。

近年クリスタル・パイト作品で演技派ダンサーとしての存在感を放つマクナニーの振付は、終始猫背気味の姿勢で、現実的なようでどこか風変わりな、ベケットの不条理演劇を彷彿とさせる。寄り添ったり、離れたり、隣同士に並んで内に溜め込んだフラストレーションを爆発させるようにハイスピードで別々の動きをしたりと、ふたりの距離の変化が面白い。

台詞によって場面を設定し、140語で語りきれない表現を身体の動きが〈補完〉する——この図式自体は面白いし、観客にとってはわかりやすい〈親切〉な作品だ。ただ、身体の動きのみであらゆるニュアンスの「I love you」を表現することのできる卓越したダンサーが、戯曲の中で言葉数を節約するためにふたりが思い付いた省略表現「lovou」を実際に言ったり、戯曲と同様言葉で逐一意味を説明しながらモールス信号を使ったりする必要があったのか、という点には疑問が残る。言葉による説明が明確でインパクトがあるほど、ダンスの入り込む必然性が希薄になり、優れた身体表現者がそこにいて、勿体なさと助長さを同時に感じさせる。踊りも台詞も、さらには歌もこなせる稀有なダンサーによって成立した小粋な作品だが、それは同時に、ダンスと言葉のバランスの危うさを露呈する、矛盾を孕んだ作品でもあった。

(2023年10月19日、ロンドン・リンバリーシアター)

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。」鴨長明は熾烈な権力争いに疲弊して小さな方丈庵に移り、執着を捨てようと自身と向き合い続けた。

桂阿子と野田容瑛のアートユニットのジュネス・ホワイトと、抗原劇場代表で演出家の山田カイルが上演した『1(忘)LDK』は鴨長明の方丈記にインスパイアされている。

上演前に観客たちには山田カイルが執筆したインストラクション(指示書)が配布され読むように促される。この指示書に基づいてパフォーマーたちが振付を行い、ソロ作品を作り上げる。山田のテキストはとても詩的だ。「宇宙を招き入れ、空間に仕舞う」などの抽象的な言葉は振付に大きな不自由となるが、多彩な解釈を招き入れる余白を残す。公演は京都と東京を巡り、筆者は京都公演・野田容瑛の回を鑑賞した。日本で生まれ育ち、父が台湾出身で20歳の時に台湾に留学し、初めて父の母国語に触れたという野田は、自身の存在に関わるような作品を上演した。

舞台は、スペインバルHablamosの屋上テラス。午後の晴天の下、低層ビルに囲まれながらも京都タワーや五重塔が見える開放的な空間に反し、ダンサーの移動可能な面積は3m×3mの空間のみ。そこに上下の白いスウェットに、ラジオカセットとマイクを手に持った野田が登場し、山田のテキストを読み上げ中国語に翻訳していく。その途中、川で祖父とアヒルの話をした思い出や「アヒルがおいしいと知ったのはその17年後の夏」といった野田の幼少期と思われる記憶が挿入され、カセットテープに録音されていく。山田のテキストは、彼女の記憶と交じり合い、日本と台湾のハーフという野田のアイデンティティに関わる問題へと接続していく。

次に彼女は先ほどの録音に合わせ、何枚も重ねた薄い生成色の紙に黒いマジックで可愛らしいアヒルの絵や漢字を書き連ねる。記憶を忘却へと追いやらぬように書きつけるが、紙をめくるたびに裏写りした文字や絵が徐々に薄くなっていく。紙自体も脆く儚く、強風によって煽られた紙は少しずつ破れていくが、野田は淡々と四つん這いで上体と太腿をうねらせて荒ぶる紙を押さえつけ、テープで紙を貼り合わせていく。こうして出来た記憶のブランケットを頭に巻き付け、微かな震えを見せたかと思うと、やがて収まりその場に佇む。まるで書き連ねた記憶たちが野田の身体に染み込んでいくかのようだ。それは自身の記憶を辿ることで、彼女が自身を受け入れるということ、曖昧な存在を肯定するということなのだ。その時、時間の経過とともに日が落ち、夕焼けが野田を照らした。日本と台湾の“間”を生きる彼女の身体は、黄昏という昼と夜の“間”に存在する淡い光と融け合い雅な情景を立ち上げた。

日本と台湾のハーフ、朧気な記憶、脆い紙という繊細なモチーフたちを積み重ね、小さな空間でひたすらに自分自身と向き合っていた野田の姿は、鴨長明の姿と重なって見えた。

【田中泯・柳家喬太郎 場オドリと場ラクゴ】(10月21日、上野・寛永寺開山堂)

場踊りで世界的に知られる田中泯が、上野の寺院で踊る。相手役は、落語界の才人・柳家喬太郎。田中は語られる噺を知らず、喬太郎もその場の水に合わせて噺を選ぶ。舞台は寺全体。どこから何が始まるのか。観客は、思い思いの場所で開演時間を待っている。

秋の陽気を切り裂くように、ギターのメロディーが流れ出した。山口百恵のラブソング「曼珠沙華」だ。気がつくと寺の正門に、灰色の着物姿の田中が、簡素に清潔に立っている。はかなく散りそうな手足の運び、焼き切れんばかりに切ない表情はどこかフェミニンだ。ゆっくり歩を進め、うずくまり、地面に突っ伏し、立ち上がる。

気づくと喬太郎が、相対するようにお堂の階段に座っている。「だめだよおじさん、お賽銭持って行っちゃ」「ねずみ男が年を取るとこうなるのかな」――。今となっては由緒ある「場踊り」をイジり、落語の庶民性で戦いを挑んでいるかのようだ。

田中はそれを聞いているのかいないのか。踊り続けてお堂に入る。そして妖怪が成仏するかのように高座の下にしゅるしゅると潜り込み、見えなくなった。

◆

そこからは喬太郎のターン。ポンポン、と出囃子の太鼓と共に高座に上がる。観客からは自然に拍手が。劇中劇の観客役になったような、不思議な心持ちがする。

喬太郎は1回目の公演で「おせつ徳三郎」。2回目に「心眼」を選んだ。「おせつ徳三郎」は人情話の大作。身分の違う二人の切ない恋路をダイナミックに語る。「心眼」では、盲目のイケメンあんま師が、視力が戻ると同時に「器量が悪い」という優しい女房を棄てようとする。人間の業や夫婦愛が丁寧に紡がれる。

噺が始まると、田中がむくりと生き返る。ぐるぐる高座の周りを動き、「さわるな」と但し書きがある仏具に、それはもうベタベタさわる。現実のタブーを超えるとこうも神々しく、いや禍々しく見えるのか。この世のものとは思えない。ゆっくりと動き、視覚的には止まって見えることもあるが、寄りかかった柱や、倒れ伏した地面に対して、絶えず流れ込み続ける内的なエネルギーが手に取るように感じられる。

喬太郎は流暢に江戸の風を吹かせ続けた。田中は独自の世界にいるようで、噺の筋を先回りしていることも。(公演後に田中泯に聞くと、噺はどれも初めて聞いたという。驚愕)座布団の上で話すだけでその他全てを表現する「落語」と、身体一つでその他全てを表現する「踊り」。欠けたピースを補い合うようにも、センスとセンスが殴り合いをしているようにも見えた。

◆

噺が終わり、高座から降りる喬太郎に手を貸す田中。一気に緊張が緩和され、そこまでのあまりの没入感で気づけなかったことに、ふと思い至る。

ああ、なんだ。この各界を代表するおじさんたちは、ぽかぽかした秋晴れの中、上野の寺に集まって、才能の限りを尽くし、一所懸命に「恋」を謳っていたのだ。瑞々しい恋を。なんだかそんな気がして、ほんわかと腹の底が温まった。

柿崎麻莉子 新作 『Can’t-Sleeper』

眠りにつくことは孤独な行為だ。意識を手放し、1日に終わりを告げるための儀式のようでもある。私達は毎晩行っていて、上手くいかない夜はそれを何度も何度も繰り返す。永遠にも感じられる時間の中で、隣から聞こえる穏やかな寝息が冷たく胸に刺さる。そんな夜更けに、人は本当はひとりであることを痛いほど実感するのだ。

柿崎麻莉子、アリス・ゴドフリー振付による新作『Can’t-Sleeper』は、まさにそんな儀式を想起させる不規則なドラムのリズムがその始まりを告げた。出演は柿崎本人とDaBYレジデンスダンサーの栗朱音。極限まで照明の落とされた舞台上に2つの身体がぼんやりと浮かび上がる。止んでは現れる不穏なリズムが鳴り響く中、1つ1つの関節の動きを確認をするように蠢くその肉体。闇に包まれた空間を探るように爪先立ちで歩き出す2人が、静かな夜に広がる迷宮へと観客を引き込んでいく。

本作の衣装を担当するのはバレエダンサーとしてのキャリアを経たファッションデザイナー、Chika Kisada。シンプルなボディスーツに淡く染まったレースの質感が重なり、幻想的な印象だ。野田祐一郎による作品の空気感そのものを捉えたような動きのあるビジュアルや、空間に溶け込む中野公揮の優しい音楽、各方面のクリエイターによって作られるそれぞれのエレメントは一体感を持って共鳴する。作品への没入性を高めるディレクションに、柿崎の構成力が光る。

デュオ作品である本作は両者それぞれに際立つ身体性のコントラストが面白い。柿崎は身体が面から線に、そして時には点にも分解されていくような微細な動きと、それを自在につなぎ合わせることで立ち上がる多様な表現が持ち味だ。例えばソロのシーン、言葉にならない呻き声を発しながら背中を力強くコントラクションさせる様はまるで野生の動物のよう。一方作中で睡眠体操と称されるフロアワークが続くパートでは背骨が豊かな曲線を描き、その動きは艶やかである。

それに対して栗は、自らの身体のアウトラインを1つの纏まりとして扱うことで空間にアプローチする。作品ラストのシーン、「眠れない夜はどうしますか?」という事前アンケートに対して観客から集めた答えを柿崎が朗読する背後で、栗は悠々と踊り続けた。身体の一部を空間の宙に放り投げるような大胆な動きと、それを緻密に収束させるコントロールを繰り返す。建築では気積と呼ばれるが、空間に内包される空気の塊をその踊りによって拍動させ、押し出すようだった。

現代では日本人の5人に1人が不眠に悩んでいると言う。眠れない不安を多くの人が知りながらも、常に独りで経験されるという性質が共有を許さない。それでも意識と無意識、睡眠と覚醒、その狭間に確かに存在する暗い領域。それは作品で通して、対なる2人の存在そのものにより描かれていた。ついにはその闇をあぶり出すように舞台が光で埋め尽くされる。眩い空間に響く柿崎の声と栗の踊りによって作られるフィナーレ。今度眠れない夜が来れば、瞼の裏であの光景が立ち上がるだろう。

(2023年10月21日東京芸術劇場シアターイーストにて鑑賞)

◆〈パフォーミング・アーツ・セレクション〉

軽やかなコラボレーション――島地保武×環ROY『あいのて』評

コラボレーションと一口に言ってもかたちはいろいろである。特に異分野異ジャンルの作家が協働する場合には、そのあり方が問われる。

人間は数字ではないので、そう簡単に足し算・掛け算はできない。たとえば二人の作家が普段していることを融合させて何かつくろうというのであれば、両者の掛け算で未知の表現が生まれてくるのを期待したいところだが、現実的にはまず両者の方法の理解を共有しあい、仕事の配分の均衡を図り、その折衝を行うことになるのがふつうだろう。しかしこうなると掛け算という感じは希薄であるし、時には単なる譲り合いの産物が生まれる事になりかねないのではないか。

その一方で、このディレンマを回避するためだろうか、両者の作家性の融合という隘路を初めから回避しているように見えるコラボレーションの事例もある。それぞれが自分の得意技を発揮して、それを強いて混ぜ合わせず、並置することをコラボレーションとする。これは足し算のイメージで理解できる事例である。しかし、それぞれの表現をばらばらに観るだけでは、観客の満足感は単純には足し算されないだろう。

もちろんこれは拙速な議論であって、それぞれの場合において、コラボレーションの成功はこれら融合や並置の具体的な内実に即して図られる必要がある。しかし、コラボレーションという時に期待されているのはなにで、そのための方法としてはいかなるものが望ましいかは個別具体的に問われていい。

二者間の作家がコラボレーションする際、融合と並置という二項対立に還元されない第三の道がある。お互いに未踏の地へと共に赴くのである。

『あいのて』はフォーサイスと協働してきたダンサーの島地保武と、『掃除機』(岡田利規作・本谷有希子演出)での好演が記憶に新しいラッパーの環ROYによるコラボレーション作品である。二人は2016年にも合作『ありか』を発表しており、それはお互い向かい合って自分の表現をぶつけ合うような作品だったということだが[*]、『あいのて』で二人が取り組んだのは、どちらも未経験のコントであった。この第三の領域への越境を可能にしたのは、クリエーションに途中から参加したという、ドラマトゥルクの長島確の存在も大きかったかもしれない。

お互い未経験であるから、作品の出目も未知数だ。二人は「「踊らないダンサーとラップしないラッパー」というイメージ」[*2]を持ってクリエーションに臨んだとのことである。各自の武器をまず手放し、無防備になってみることで、未踏の地への身軽な移動を準備している。

この身軽さは『あいのて』を貫通するおかしみと相即的だった。本来重くあるべきはずのものに軽みが与えられると、そこに滑稽みが生まれる。環が放つ言葉はソリッドで接地感が強く、クリアに耳に届くが、話しぶりはラフな感じで淡々としている。一方の島地は身体が持つ重さを引き受けた力強い身振りのなかに、シャープで自在な軽やかさがある。強面の男たちがそんな軽妙洒脱さを備えているのがセクシーで、と同時におかしく、おかしいがゆえにその魅力がいや増すのである。

人間の存在を数式にはめ込んで、魅力の相乗効果を安易に語るような比喩が無効なのは、人間が自分からも身軽で自由だからである。スッとするような『あいのて』のコラボレーションは、そのことを証していた。

[*1]2023年10月17日 東京公演アフタートークより

[*2] NiEW「哲学的コントとダンス。島地保武と環ROYが新作『あいのて』を語る」https://niewmedia.com/specials/022639/5/(参照2023-12-08)

島地保武×環ROY『あいのて』

ストリートカルチャーにはダンス、ラップ、DJ、グラフィティの4つの軸があり、各々が融合してその全体像を成していることからも分かるように、ダンスとラップは常に共存関係にあったと言える。

「あいのて」は、ドイツのフォーサイス・カンパニーを経て現在は日本で活躍するコンテンポラリーダンサーの島地保武と、ラッパー環ROYによる共作。ドラマトゥルギーは長島確である。島地、環のコラボレーションは2016年に発表された「ありか」に続く2作品となった。前作は客席を横断するステージ上で、まさにストリートバトルのように2人が向き合う構成であったが、今作品のパフォーマンスは2人が舞台上から観客と向き合ういわゆる典型的な劇場空間で行われた。環がラップをしながら呼吸をするように自然に繰り出す身振り手振りも、観客席からの角度で眺めるとどこかダンスの振付や演技のように見える。インタビューで「戯曲」や「コント」のようなものを作りたかったと両者は語っているが、行為と場所の関係性を活かしたミニマルな操作でそれを可能にした。

世界的ラッパーのカニエ・ウエストを「蟹・ウエスト」と堂々と言い間違えたり、コンクールのデモンストレーションさながらの精度の高い踊りを披露したり、作中で渋めのコンテンポラリーダンサーというポジションに徹している島地も、ラストでは力強いラップを披露する環に、型から飛び出したダンスで加勢する。ストリートシーンであれば観衆がこぞって首を振ってレスポンスを送るのだろうが、彼らの目の前にいるのは微動だにせずその舞台を見つめる東京芸術劇場の観客たち。ラッパーとダンサーという肩書きの違いのみならず、2人の個性の掛け合わせによって生み出された、ちぐはぐだけれど愛らしい景色。その共犯者に仕立てられ、思わずにやっと笑みがこぼれた。

柿崎麻莉子 新作 『Can’t-Sleeper』

眠りにつくことは孤独な行為だ。意識を手放し、1日に終わりを告げるための儀式のようでもある。上手くいかない夜はそれを何度も繰り返し、永遠にも感じられる時間の中で、人は本当はひとりであることを痛いほど実感するのだ。

柿崎麻莉子、アリス・ゴトフリー振付による新作『Can’t-Sleeper』は、まさにそんな儀式を想起させる不規則なドラムのリズムがその始まりを告げた。出演は柿崎本人とDaBYレジデンスダンサーの栗朱音。極限まで照明の落とされた舞台上で蠢く2つの肉体が、静かな夜に広がる迷宮へと観客を引き込んでいく。

柿崎は身体が面から線に、そして時には点にも分解されていくような微細な動きと、それを自在につなぎ合わせることで立ち上がる多様な表現が持ち味だ。ソロのシーンで背中を力強くコントラクションさせる様はまるで野生の動物のようで、一方睡眠体操と称されるフロアワークのパートでは、その背骨が豊かな曲線を描いて艶やかである。

それに対して栗は、自らの身体のアウトラインを1つの纏まりとして扱うことで空間にアプローチする。ラストシーン、「眠れない夜はどうしますか?」という事前アンケートに観客から寄せられた答えを柿崎が朗読する背後で踊られるソロでは、身体の一部を空間の宙に放り投げるように大きく動き、空間に内包される空気の塊をその踊りによって拍動させ、押し出すようだった。

眠れない不安を多くの現代人が知りながらも、常に独りで経験されるというその性質が共有を許さない。それでも意識と無意識、睡眠と覚醒、その狭間には確かに暗い領域が潜む。それは対なる2人の存在そのもので作中描かれ、ついにはその闇をあぶり出すように舞台が光で埋め尽くされる。眩い空間に響く柿崎の声と栗の踊りによって作られるフィナーレ。今度眠れない夜が来れば、瞼の裏であの光景が立ち上がるだろう。

あとがき

「パフォーミングアーツ・セレクション2023」は、愛知県芸術劇場とDaBYにより3つの新作を含む計5作品が、国内4会場を巡回する形で上演された。筆者が鑑賞した東京公演は東京芸術祭との協働となる。

今公演で披露された2作品はいずれもデュオ作品だが、ソロでもなく、群舞でもなく、2人で踊ることの醍醐味を感じられるプログラムであった。建築畑にいる筆者なりに表せば、「あいのて」は柱と梁のように両者が持つ異なる性質で支え合って生まれる作品、「Canʼt-Sleeper」は対なる質感で互いの持ち味を際立たせる、石と木のような関係性で生まれる作品とも言えようか。

コンテンポラリーダンスとは疎遠でも、より広義でのアートやデザイン、カルチャーに全く関心を持たずに生活を送る人はそういないのではないだろうか。ダンス鑑賞のきっかけとして筆者がセレクション公演を勧めたくなるのは、各作品が持つ豊かな文脈のうちに共鳴できるものを見つけられると思えるからだ。群衆が行きかう、東京芸術祭の賑やかさに包まれた劇場ロビーを眺めながら、この先無数に生まれるであろうコンテンポラリーダンスと人々の新たな出会いに思いを馳せた。

(2023年10月21日14:00回東京芸術劇場シアターイーストにて鑑賞)

◆〈『踊る。秋田』国際ダンスフェスティバル〉

折口信夫が提唱した「まれびと/客人」。それは常世より現れ、現世に降り立つ来訪神だ。最も代表的な例で言うと、現在は12月31日に行われている秋田県、男鹿半島のなまはげである。なまはげの姿になるのは、地域の一般人である。彼らは、仮面を被ってトランス状態、すなわち憑依することによって人から、来訪神へと変容する。

秋田の過酷な自然環境での生活を踊りにした舞踏の教祖・土方巽。彼の提唱した舞踏譜は詩的な言葉が羅列され、それにしたがって踊られる。想像やイメージの世界であり自己の身体を変容させ、そのものに”なる”あるいは憑依することが重要な踊りだろう。

そして、日本モダンダンスのパイオニアであり秋田出身の石井獏。モダンダンスもまた、自身の感情を表現するという特性上、表現体そのものに”なる”ことが必要とされる。その過程において憑依するという状態は非常に重要な意味を持っている。このように舞踏とモダンダンスは、近しい関係性を持っている。この二つのダンスのパイオニアが日本の秋田という地で生まれたことは興味深い。

2023年10月27日〜29日にかけて秋田で行われた国際ダンスフェスティバル『踊る。秋田』vol.8は、日本はもちろんのこと、韓国など世界各国からダンサー、振付家、そしてダンスディレクター達、まさしく「まれびと」たちが秋田へ集結し、熱狂の内に幕を閉じた。

今年は国際ダンスセレクションファイナリスト1組公演が27日、そしてファイナリスト第2組目公演が29日にあり、28日には特別企画と題して、2023年度「踊る。秋田」アソシエイトアーティストで「ケダゴロ」主宰の下島礼沙とインドネシアのダンサーのモー・ハリアントによる「Jap/Vanese」そして、秋田の共同芸能である藤琴豊作踊りから「獅子踊り」と「駒踊り」が上演された。また、今回ファイナリスト2組目であったイスラエルのアナベル・ドゥビールに関しては、イスラエル・ガザ戦争の勃発により来日が困難となり、出演が取りやめになった。その代演として29日にはJap/Vaneseを再演した。

なお今年からフェスティバルにも大きく変更が加えられた。まず今年から秋田県と市の助成が抜けた。そして、それまで「石井獏・土方巽記念 国際ダンスフェスティバル」と名を打っていたが、国際ダンスフェスティバルとしての知名度があがったことによって石井と土方の名前が消えている。だが、秋田という土地だろうか、世界から集まった「まれびと」たちが見せたパフォーマンスはどこか憑依について考えさせられるような作品たちであった。石井獏・土方巽の名前がなくなったとしてもその魂は、引き継がれているように思われる。

ファイナリスト第1組公演でまず特徴的だったのは、大道芸を元にした作品が上演されたことだ。キム・ジョセフ(韓国)の『Gom-bang-yi-teot-da』はリボンを頭に着け、振り回すことで、リボンの円を描く軌跡が空間を彩っていく。だが興味深いのは、頭についたリボンが時にキムの足枷となっていることだ。まるでリボンに後ろ髪を引かれるような動作から立ち現れるのは、大道芸人として生きていくことのキム自身の葛藤のようにも見えた。その意味では、表現主義的な影響を窺うことができる作品だ。それだけに、リボンを操ろうとする際に、テクニックを行うための身体が見えてしまい、葛藤という表現が見えづらいと思える部分もあった。

そして、強烈な身体性という意味で異彩を放っていたのは韓国の期待の新星ソ・ジョンビンの『食事するための部屋はなかった』である。ロックダンスやバレエの身体性を融合させたかのような存在感と独自の身体語彙が圧倒的だ。作品も口から出てくるプラスチック袋やプラスチックの椅子というモチーフから、虐待や環境問題といった社会問題へと接続していく。

逆に簡素な身体性で異色を放っていたのは、チョ・ヒョンドの『岩から砂利へ』だ。黒いスーツの2人はつまずく、起きるなどの単純な動作をただひたすらに繰り返していく。幾度となく繰り返していくことによって身体はトランス状態へと移行し、無の境地に至る。それは身体を無にすることで、表現体が入っていくという舞踏の思想を想起させるものであった。

10月29日に行われたファイナリスト二組目の、ヤマグチリオは洋楽に合わせて踊った。モダン系のテクニックを踊っているが、使用されるテクニックがモダンダンス系で新しい身体性という意味ではやや独創に劣るかもしれない。一方、中川綾音の『絶滅危惧種』は、身体を痛めつける身体性が特徴的だ。椅子に座り、その身体を揺らし続けた。見ているこちらが疲れてしまうほど、迫真のダンスに圧倒された。

そして、特別企画として2023年度『踊る。秋田』アソシエイト・ダンサーの下島礼沙は、インドネシアのダンサーであるモー・ハリアントと『Jap/Vanese』を踊った。「Japanese (日本人)とJavanese(ジャワ人)というたった一文字しか違わない2つの民族の違和と差異」に焦点を当てた作品だ。まずモー・ハリアントがトランス状態に移行する姿に観客は衝撃を受けただろう。トランス状態に入った彼は、人間が発しているとは思えない奇声や、爆発的なエネルギーで肩甲骨を歪ませ乱舞し、圧倒的な存在感を放つ。下島も負けてはおらず、その重心に下にした伝統芸能を感じさせる運動は、28日に披露された秋田県の伝統芸能の駒踊りの身体性、すなわち重い甲冑を着て大地を踏みしめ踊ることで運動のエネルギーを作り出すこととの親和性を感じさせた。やがて下島も力強い動作によって徐々にトランス状態へと移行する。こうしてジャワ人と日本人との違いや親和性と対峙することによって民族の違いと真剣に向き合うことの重要さを提示した。コロナ禍が終わり再びグローバル化が戻ってきた現代、そして国際ダンスフェスティバルという場においてふさわしい作品といえるであろう。

終演後に行われたレセプションパーティーではいくつかの作品が海外ディレクター達のフェスティバルに招致されることが決まった。『踊る。秋田』からまた別のダンスフェスティバルへと繋がっていく。こうして秋田へやってきた「まれびと」たちは、また別の国へと旅をしていく。

ProLab 国際ダンスフェスティバル「踊る。秋田」vol.8 レポート

都市に潜む祝祭

日常と混ざり合う祝祭の風景。都市の一部分に書き換えが発生し、普段交わることのない人々がある数日だけ同じレイヤーに存在する。それがたとえ微細な介入であっても、その風景がいつもと何か違って少しだけ新鮮に見えたとき、人々の環境への主体的な意識が取り戻される。都市の仕掛けとでも言えるその効果、フェスティバルの面白さはそこにあると思う。

国際ダンスフェスティバル「踊る。秋田」は、2015年から毎年開催され、コロナ禍を経た今年で第8回目を迎えた。芸術祭と言えば今ではすっかり日本至る所で目にするようになったイベント。もはや、やや飽和気味とも言える状況に、各地が趣向を凝らした開催テーマを模索している。そんな中、本フェスティバルはダンス一本で構成される強靭なコンセプトと、国内外のアーティストが集まるここでしか見られないプログラム、そして日本近代ダンスの歴史の礎を築いた石井漠、土方巽が生まれた秋田の地での開催という唯一無二の場所性を持つ。この必然が積み重なる設定にはつい唸ってしまうものがある。

10月27日(金)~29日(日)の計3日間がフェスティバルの期間となり、初日と最終日のプログラムは土方巽国際ダンスセレクション、そして中日に特別企画公演が催される構成だ。セレクションには公募および海外のダンスフェスティバルからの推薦によって、計6か国からおよそ100作品が集まった。「踊る。秋田」芸術監督の山川三太氏らにより、注意深く選ばれたファイナリスト11作品(後述するが、来日が叶わなかった1作品があり実際に披露されたのは10作品)は、それぞれ全く違う個性を持つ。それらが一堂に会するセレクション公演はまるで未知との遭遇が詰まった小宇宙のようだった。ここでは2日間分の全作品を一気に紹介していこうと思う。

土方巽国際ダンスセレクション ファイナリスト第一組公演

初日の幕を切った作品はニューヨークと横浜を拠点に活動する高橋綾子振付の「ポリティカル・スパゲッティ」(邦題:「追伸」)。大上のの、小泉朱音2名のダンサー2人はそれぞれの閉じた唇から伸びる赤い糸で繋がっている。口を開けば失われてしまう、付かず離れずの距離感から生まれるその踊りは繊細でどことない悲しみを帯びている。深いコミュニケーションで傷つくことを恐れながら、それでも誰かを求めている、そんな矛盾に満ちた感情の輪郭を描き出し、優しく抱きしめるような作品であった。

韓国のジョ・ヒョンド振付、「岩から砂利へ」は、照明の切り替えによって展開されていく小さなチャプターの集合体で、小刻みに震える微細な動きから始まり、やがて舞台に倒れこんでは起き上がるなどの、全身を使った反復運動へと発展する。舞台に身体が繰り返し打ちつけられる様子や終盤で響くダンサーの荒い息遣いが痛々しかったが、苦行を通して生命を知覚させるストイックな実践のような作品であった。

山村佑理振付出演の「幻」。ジャグラーでありダンサーという本人のユニークな肩書きに開演前から興味を惹かれていた。音楽はドイツで修行を積んだピアニスト、あづみぴあのによるライブ演奏。ジャグリングの知識の乏しい筆者にも、醍醐味の詰まったそれと分かる超絶技巧の数々に、音符の雨が降るような疾走感溢れるピアノの音色が重なる。薄暗く照明が落とされた舞台に、宙を舞う24つの白い玉とそれを操る山村の手先だけが浮かび上がり、それらの軌跡の残像が幻想的な景色が観客の目の前に現れた。その後のシーンは対照的に穏やかだ。散らばった1つ1つの玉を山村が大切に掬い上げては並べ変える。そうして床上に描かれる曼荼羅は変容し続け、目の前の光景はいつしか、「白くて丸くて柔らかい何かと、ある男の戯れ」とのみ表現が可能な抽象的なものへと変換されている。小さな所作によって生み出される次元の移行を、その過程に寄り添うあづみぴあのの音楽と共に巡る。稀有な空間体験が内包された作品であった。

ところで筆者は建築設計がバックグラウンドということもあり、今回のセレクション公演も各作品が舞台や客席のスケール感に対してどのようなアプローチを見せるか、という点に着目していた。その点で最も考えさせられる作品は、韓国のキム・ジョセフ振付出演の「Gom-bang-yi-teot-da」であると思う。作品のキーとなる頭具に繋がれた鎖は彼の身体の周りを旋回し、アイコニックなシーンを作り出していた。空間に対してやや持て余すその長い鎖が、時折照明や舞台の袖にぶつかる様子は、生まれついた身分制度や既存の枠組みに抗う姿勢の表れと捉えるべきか。それとも空間の扱いが粗雑だと捉えるべきか。筆者個人はその直接的な表現に怯んでしまい、作品終盤でついに境界自体を跨ぎ、客席へと一歩歩みを進める彼の姿を受け止めきることができなかった。

韓国のソ・ジョンビンによる「There was no room for food」もまた空間の使い方が印象的な作品であった。不揃いのプラスチックチェアが点在する空間に、彼女は当初佇んでいる。舞台全体を使った奥行きのある空間構成に既に目を見張るセンスがある。それから椅子をかき集めて照明の前に積み上げてみせると、脚の隙間から漏れる光は意外にも木漏れ日のようで、光源の先に佇む彼女の身体に有機的な陰影を映し出す。プラスチックチェア(ちなみに韓国のダイソーで買ったとのこと) だけでこんなに空間を遊べるなんて。そのナチュラルな感性で観る者を圧倒したかと思えば、彼女は突然床に座り込み、口に隠し含んでいたコンビニの袋をぷっと風船ガムのように吐き出して見せる。その生意気な子供のようなチャーミングさに筆者はすっかり降参してしまった。実はこの作品は本来、人間が投棄するプラごみを食べてしまう海洋生物のSOSを伝えるコンセプトで作られており、それを理解すると作中の表現1つ1つは全く違う様相を見せる。強いメッセージを潜ませながらも、作品には解釈の余白を残し、日用品の転用で作られる空間の中の美しい踊りとしてポエティックに表現した点が見事だった。ところでタイトルの邦題「食事をするための部屋はなかった」については、文法的な直訳の「食べ物が入る余地はなかった」もしくはより作者の意図を踏まえた意訳とされるべきではないかと疑問が残っている。

ミーガン・ドヘニーとイリヤ・ニクロフによるパレスは、本フェスティバルのキービジュアルにも使われているシャンデリアを用いた導入のシーンが印象的だ。ミステリアスな案内役のような佇まいのダンサーが、観客を作品の世界へといざなう。2人のデュオダンスは、作品が抽象と具象、幻想と現実を移り行く過程で変化していき、ある男女の関係性の物語として舞台上に浮かび上がるのがドラマチックであった。

土方巽国際ダンスセレクション ファイナリスト第二組公演

セレクション第二組公演の1作品目は高瑞貴による「赤道無風帯」。無音の舞台を身体1つで横断する、作品で起こることはただそれだけだ。その横断のなかで行われるのは、身体全体にロックをかけながら関節単位で可動域をシフトさせていく動き。と言ってしまえばストリートダンス的なアイソレーションが連想されるだろう。しかし彼女は一連の動きから徹底的に、強迫めくほどにノイズを取り除いてみせることで、それをどこかミニマルで人間離れした既視感のない表現へと昇華させた。無機質な動きと、彼女がラストシーンで観客に投げかける凄まじい目力のギャップにどきりとさせられる。

ヤマグチリオ振付出演の「little love」で特筆すべきはその強靭な表現力。舞台空間を縦横無尽に動き回りながら、彼女の意識のベクトルは常に我々観客を捉えている。檻に閉じ込められた野獣のようなその気迫に満ちたダンスは、身体能力の高さはさることながら、ハングリー精神すらを感じさせる。音楽のクライマックスにあえて無音の見せ場を持ってくる緩急ある構成も含め、ショーケースやバトル型のダンスを経験しているダンサーならではの手札を活かした作品であった。バックグラウンドを融合させた「魅せる」コンテンポラリーの先駆者となってほしいと期待の膨らむダンサーだ。

韓国のパク・スヨル振付、「Human」は、5人のダンサーが舞台上で身体を折り重ね合った状態から始まる。大きな岩のようなその巨大なエレメントはやがて柔らかい動きの中で解きほぐされ、個々のダンサーへと分裂する。舞台上に散らばる粒子のような彼らの関係性を繋ぎなおすことで新たな空間が立ち上がっていく。各々の個性の光るソロダンスからデュオダンス、そして群舞がパラレルに展開し、多様なシーンを生み出していた。

セレクションのラスト、昨年「踊る。秋田」賞を受賞した中川絢音による新作は特別な余韻を残した。彼女はTシャツに乱れた髪の毛という姿で、無音の舞台をうろついててみせる。その動きの端々でセクシュアリティに纏わるメッセージを示唆しているようだが、筆者が心を打たれたのはその前に存在していた作品の導入部。Jシュトラウスのワルツ音楽を丸々一曲使って、彼女は椅子に座って身体をがたがたと、ひたすらに揺すっている。それも自らの意思に反して止まらない、身体の芯から込み上がるような震えだ。本来踊れる彼女が、今の自分にはこれしかないのだと訴えんばかりに自らをさらけ出すその姿に、理解より先に心が揺さぶられてしまった。

特別企画公演「Jap/Vanese」(共演: 藤里町上若郷土芸能保存会)

フェスティバル2日め、特別企画公演は、下島礼紗、モー・ハリアントによる「Jap/Vanese」が藤里町上若郷土芸能保存会との共演という形で披露された。下島らが作品製作にあたり滞在した藤里町での交流を経て生まれた企画である。

まず初めに下島らも現地で指導を受けたという藤里町の2つの伝統芸能が保存会の方々によって披露された。太鼓のリズムに合わせたステップが地鳴りを思わせる獅子踊りと、身に纏った鎧を楽器のように打ち鳴らす駒踊り。観る者の聴覚と視覚に同時に働きかけるその力強い表現に圧倒された。これらは毎年9月の神社祭に合わせて披露され、練習は祭の2週間前ほどから集まって行われるそうだ。「子どもの頃に教わって以来すっかり身体に染み付いた動きだが、ダンスだと思って踊ったことはない」そう出演者が終演後に語ってくれたのが印象的であった。この、ダンスになる前の身体表現という感覚は、この後披露される「Jap/Vanese」ともリンクする。

「Jap/Vanese」は昨年行われたシンガポールでのワークショップで製作され、今年6月からは「踊る。秋田」のアーティストインレジデンスを拠点に磨かれてきた作品だ。よさこい踊りを原点に持つ下島と、インドネシア出身のモー、そして2人が経験した藤里町での稽古など、様々なインスピレーション源が複雑に絡み合いながらも、それらがカオスとなることなく見事に編集されていた。電子音楽が奏でるビートに合わせて踏まれるステップや、身体を叩きながら舌を鳴らす様子は、藤里町の踊りの要素を感じさせつつも、あくまで再解釈を経た独創的な動きとして現れている。動きの型そのものを取り込むのではなく、2人と藤里町の根底に共通して流れる祭りの精神から作品を立ち上げたと下島は語った。ガムランボールを腰に巻き付けたモーと、鳴子を手に囃し立てる下島。踊り狂う2人が作り出す高揚感は空間へと伝播し、それは新しい世界を目の当たりにした感動に変わって終演後も会場を満たした。

「Jap/Vanese」再び

今回のフェスティバルにはもう1人、セレクション公演のファイナリストとして名を連ねていた人物がいる。イスラエル在住のアナベル・ドゥビールだ。現在の情勢下でなんとか日本へ向かうことのできる飛行機を探そうと、直前まで行われた必死の調整も空しく、ついに彼女の来日は叶わなかった。「孤独、孤立、そして未来を見通せない不安。この気持ちを表現する言葉が見つからない…」本来はアナベルが作品「FICTIONS」を披露するはずであった最終日、彼女から送られたというメッセージを山川氏は震える声で観客へと読み上げた。

彼女の代演として、下島とモーが名乗りを挙げ、再び披露された「Jap/Vanese」は、前日と全く違った響きを見せた。この作品はデュオ作品であるが、実は作中で互いの身体が触れ合うことはない。それはイスラム教徒であるモーの宗教上の理由でもあり、それぞれに独立した個性をどう扱うかという問いに対する2人の回答結果とも言える。照明によって地面に描かれる光の境界線が舞台空間を2つに分断する。その光の帯を隔てて2人はせめぎ合うように踊るが、両者の拮抗するエネルギーが不思議と調和した風景を生み出していた。違いはそこに確かに存在する。その事実をありのままに受け入れることから歩み寄りは始まり、それこそが「共存」という言葉が示す世界のあり方のはずなのだ。作品のラスト、舞台の壁面が2つに割れ、天井からぶら下がる大きな馬の尾が現れる。赤い光に包まれて佇む下島とモーの背後で、馬の尾がそっと揺れる様は、作品に託された思いをすべて包み込み、頷くようであった。

総括

今回のフェスティバルに付けられた副題は「Your arts adventure awaits.」訳せば、あなたの芸術的な冒険が待っている、とでもなるだろうか。その言葉が示唆するとおり、各作品に触れることで湧き上がる、自らの内面に潜む予想だにしない感情との出会いが連続する3日間であった。

北国である土地柄、イベントができる気候の良い時期は限られており、公共の足が少ないため若者は自ら夜の公演に来ることすら難しい。フェスティバルへの情熱と同時に山川氏は環境へのそんな苦悩も語ってくれた。それでも2日目の特別企画公演は、保存会を応援すべく来たであろう地元の方々で賑わっていて、「Jap/Vanese」をよく多くの観客へ届けるきっかけとなっていた。それはとても自然な交流の在り方に見えて、こうやってフェスティバルの輪がもっと広がったらどんなに楽しいか、と素直に思わせるものだった。

次回の「踊る。秋田」は2025年2月の開催が予定されている。そして主催者が大きなテーマの1つとして掲げるキーワードは「越境」。今年のフェスティバルでも既に予感された様々な形でのクロスオーバーがより発展したものとなりそうだ。そして新設されたアーティストインレジデンスの活用を軸に、メインフェスティバルのみならず年間を通した動きも始まるという。点が繋がって線となり、雪の降り積もる中で立ち上がる。「踊る。秋田」でしか見られない新しい景色に期待したい。(5856字)

◆〈ヨコハマダンスコレクション2023〉

今年で29回目の開催となったヨコハマダンスコレクション。11月30日から12月17日を会期とし、国内外の振付家、ダンサー、アーティストを巻き込んだ濃密なプログラムが並ぶ。プログラムの1つ、振付家の登竜門としても知られるコンペティション Iには、今年度14の国・地域から166組の応募があった。その中から選ばれたファイナリスト8組による作品が、12月2、3日に披露され、最終日の授賞式で今年度の受賞者が発表された。

髙瑞貴振付・出演の「doldrums」。舞台の上手奥から現れ、無音の空間を斜めに横断する。作品で起こるのはたったそれだけだが、ただ前進するのではなく、停止や後退の動きも組み合わせて身体の所在をシフトさせていく。ある点からある点へ移行する過程に流れる時間をダンスでデザインした作品ともいえるだろう。様々なフェスティバルで踊られた本作だが、その旅が実を結ぶ形で今回審査員賞、城崎国際アートセンター(KIAC)奨励賞、そしてアーキタンツ・アーティスト・サポート賞を受賞した。

台湾のチュアン・ポーシアン振付の「Non-Ordinary Services」は2人のダンサーによって踊られた。舞台上に現れた普段着のような恰好をしたダンサーの足元に、裸体に近いもう1名のダンサーがまとわりついている。反発と接近を繰り返す両者のダンスは、決してユニゾンすることはない。魂と身体、そして思考と言動、同じ人間の内に存在しながらもしばしば乖離するそれらの要素を想起させ、我々の内に潜む矛盾が作品を通して浮かび上がる。

大森瑶子振付・出演の「Instant」。明るい音楽が流れる空間に置かれた椅子に、着ぐるみが座っている。着ぐるみはどうやら恋の相手を表しているようだ。彼女はその着ぐるみにもじもじと話しかけてみたと思えば、思い切りの良いストリートダンスでアピールする。現実と虚構を行き来する目まぐるしい展開は、その行間に潜む不穏な何かがふいに垣間見えてしまいそうなスリリングな余韻を残し、若手振付家のための在日フランス大使館賞・ダンス リフレクションズ by ヴァン クリーフ&アーペル賞と、穂の国とよはし芸術劇場 PLAT 賞を授賞した。

中国のジ・ジエ振付の「Nowhere to turn」は彼女本人ともう1人のダンサーによるデュオ作品だ。ジ・ジエ本人が終演後語ってくれたが彼女自身が人間関係で負ったトラウマに向き合った作品である。デュオとして表現することで、ジ・ジエの感情や体験はまず一緒に踊るダンサーに取り込まれ、それが作品として吐き出される。そのプロセスは作中で繰り返される荒い呼吸とも呼応していた。自己の内面と世界を結びつけるフィルターという身体の特性にピュアに向き合った本作は、スペインのダンスフェスティバルであるMASDANZA賞を受賞した。

パク・スヨル振付、2人のダンサーが出演する「dating abuse」はコンペティションの奨励賞を受賞した。暴力の背景にある精神的な支配や共依存が、作品の中で変化していく2人のダンサーの関係性によって暴かれる。ダンスと音楽の一体となって生み出されるグルーヴ感が作品をドラマチックに演出し効果的であった。音楽はパクと交流の深い韓国のダンスカンパニーModern Table主宰のキム・ジェドクによって製作されたものと聞き、合点がいった。照明や衣装にも配慮の行き届いた世界観の作り込みが秀逸である。

永野百合子振付の「雨粒拾い、屋上にて」は、日本舞踊をベースとした永野と、クラシックバレエ出身の安部萌の2名によって踊られるデュオ作品であった。それぞれが踊る異なる振付にも両者の違いがはっきりと表れているが、でこぼこな友情関係のようにどこか爽やかに調和している。ファンタジーな世界観を等身大に表現した、自然体な作品であった。

マレーシアのモハマド・ズルカーナイン・ビン・ズベル振付の「Interchange」。練習着のようなカジュアルな衣装を纏った3人のダンサーによって踊られる。彼らが拠点とするマレーシアの首都クアラルンプールが持つ発展速度が、カウントから解放された自由なダンスのスピード感と呼応する。振付には伝統舞踊であるトゥリナイの動きがさりげなく引用されている。都市の風景を抽象的に立ち上げた本作は城崎国際アートセンター(KIAC)奨励賞を受賞した。

中国のシャオ・ジーレン振付の「Chaos」は、2名の女性ダンサーによって踊られた。顔に張り付いたような笑顔と真っ赤なミニドレスをまとったビジュアルがアイコニックだ。作中繰り返される、銃を突きつけるジェスチャーによって伝えられるストレートなメッセージと、最後に声高らかに宣言される“I’m falling in love!”という拍子抜けするような台詞が強烈なコントラストを残した。

これらの作品が披露された本コンペティションの会場となったのは赤レンガ倉庫一号館の3Fホール。館長・チーフプロデューサーの小野晋司氏は、レンガ造りのその魅力的な空間で踊ること自体を楽しみに参加するダンサーも多いと語る。そんな赤レンガ倉庫は元来20世紀初頭に建てられ、観光名所としての姿は今から20年ほど前に大きな改修が行われた結果である。例えばホール内部の壁面。建物の外観と同じレンガを使いながらも、ホールの用途に合わせて音の反響率を調整するために、その積み方がさりげなく工夫されている。(音楽設計を担当した永田音響設計の資料より) どこまでが既存の設計で、どう手を入れ、何を取り払ったのかは完成形を見ただけでは中々わからない。

これは舞台上で我々の目の前に現れるダンスの状況とも少し似ている。通常は受け取り手に委ねられる作品の解釈だが、本コンペティションでは作品の上演後に各審査員とファイナリストの間に対話の時間が設けられ、受賞者が決定される。また、様々なフェスティバル同様、授賞式後に催されたレセプションも作品へのフィードバックが行きかう場となった。DJブース付きの賑やかな会場には過去の受賞者の姿もあり、コンペティションにまつわる縦と横の強固な繋がりが感じられる光景であった。作品と作者の辿った道程を汲み、これからの行く先を見守る。会場の至る所で見受けられる鋭くも温かい目線に、コンペティション、ヨコハマダンスコレクションの信条が宿っているようであった。

◆〈Spring Forward Festival 2024〉

足を前に踏み出すために:スプリング・フォワード2024歩行記

スプリング・フォワードのあいだ、私たちはたいへんよく歩いた。メインプログラムが設けられた3月の21日から23日にかけて、私たちは一日につきおよそ6~9作品を観劇したのだが、公演はダルムシュタット、マインツ、そしてヴィースバーデンの三都市にわたって行われたので、各都市に点在する劇場を渡り歩くようにしてその三日間を過ごすことになったのだった。スプリング・フォワードの開催地は年次によって異なるが、それでも複数都市を跨いで公演をするのは原則として守られているということだ。劇場同士はそれなりに距離があるのでバスも当然使われたが、ドアトゥドアで送迎されることは少なく、足を使って移動することが前提されていた。

公演と公演の間に、歩き、思考し、歓談するための時間が、まとまった長さで挿入される。そう、その歩行の意味は単なるエクササイズにはとどまらない。スプリング・フォワードは招待制のフェスティバルで、私たちは三日間を通じて三十名前後の同じグループで移動していた。ダンス・コミュニティの紐帯を促進する身体を伴ったコミュニケーションがそこでは期待されていただろうし、また実際、私たちはよく話した。

一方で、劇場の中では、歩行の身振りがこの現代社会のなかで抽象化される局面をとらえた作品が、群を成して続いたことが印象に残った。

わけても象徴的だったのはアンナ=マリヤ・アドマイティテ&ゴーティエ・トイシャー/A M Aカンパニー(Anna-Marija Adomaityte & Gautier Teuscher/Cie A M A)『ワークピース(workpiece)』である。劇場へ入っていくと、蛍光灯を数本架けただけの素舞台に置かれたルームランナーの上を、アドマイティテがごく規律正しい厳格なリズムで歩いている。アドマイティテの歩行は止むことなく、シームレスに上演へと移行し、開演の後もなお粛々と続けられるのだが、やがてその身振りには痙攣するような左右への首振りや、手首の運動が付け加わっていく。

タイトルにも示されているように、作品の主眼は、今日の労働のありようを再考することにある。アドマイティテは過去にマクドナルドの厨房で働いていたことがあり、その疎外の経験を作品に昇華させたのが今作なのだという。しかし、そうだとして、なぜ作家はルームランナーをその表現のための装置に選び取ったのだろうか。公演の翌日に公開されたダリア・アンクルタのレヴューには「作品が主張している中心テーマがあまりにも漠然としている」[*1]とあるが、実際、ルームランナー上の歩行とマクドナルドでの労働の経験との結びつきは、直ちに明らかではない。

レベッカ・ソルニットは『ウォークス:歩くことの精神史』(東辻賢治郎訳、左右社)のなかで、「ジムは筋肉や健全さ(フィットネス)を生産するための工場であり、多くは工場のような外観を呈している」(440頁)と書いているが、この一文には単なる視覚的メタファーを超えた含意がある。現代の労働は、娯楽やエクササイズの装いをまとうことで、労働としてカテゴライズされてきた時間の外にまで伸長している。余暇と名指されている時間の中でも、私たちは労働向きの健康で健全な身体を築き上げる運動に余念がない。開場時間と開演時間を不分明にするアドマイティテの歩行は、生における労働のこの全面化を思わせるものだ。ジーンズに赤いポロシャツというアドマイティテの衣装はマクドナルドの従業員の制服を想起させもするが、ラフな私服としても受け取れるものであって、まさにそうした不分明さのゆえに選び取られたものだろうと思える。

また、ソルニットは、現実の土地や地形と結びついて豊かな経験をもたらすものであった歩行という行為からルームランナーが空間性をはく奪し、シーシュポスの神話のような虚しい反復的運動に人々をさいなむことを指摘して、ジムの器具の中でもとりわけこれを辛辣に批判している。「精神と身体と地表面の移りかわりがひとつに融けあった扉の外(アウトドア)の歩行よりも、定量化可能で明瞭に規定された活動」(444-445頁)が遂行され、「風景として、地勢として、光景として、経験としての空間は消失する」(446頁)のだ。

アドマイティテの足取りは機械的と形容したくなるほど厳密で確かだが、文字通りに言って、地に足がついていない。歩行という経験において身体が持つべき有機性はすでに失われている。蛍光灯下の素舞台という、まさに工場然とした無味乾燥な環境と、トイシャーの無機質でノイジーな音楽の只中で、アドマイティテの歩行する身体はじきに裁断され、断片化してゆく。やがて身体がひとりでに痙攣しだすことはその証左である。しかしまた一方で、痙攣するに至るまで過酷に遂行されるこのタスクは、抽象化、定量化しきることのできない領野が身体に広がっていることを私たちに確認させるものでもある。

[*1] https://springbackmagazine.com/springback-academy/reviews/workpiece/

トレヴォガ(Trevoga)の『11 3 8 7』は、素肌にラテックスをまとい、コンタクトレンズを入れて真っ白な目をした三人のダンサーによるパフォーマンスだが、動きは微小に抑えられ、突っ立ったり歩いたりしているばかりで、いわゆるダンスらしいダンスはほとんど披露されない。とはいえ突っ立っていると言っても、ただ不動に直立しているのではなくて、ホバリングするかのように小刻みに上下に揺れる運動が、ほとんど常に繰り返されている。キャラクタのような装いをして、漂うように空間にたたずむそのさまは、オンラインゲームのアバターを思わせる。

これは、身体がヴァーチュアルな次元へと移行し、そのリアリティを希薄化させている今日の社会への反応なのだろう。身体の明証性そのものが疑われてしまえば、これまでのように踊ることはできない。むしろ身体への問いをあえて自らの身体のうちに受肉させ、これを仮想的な次元へと昇華させていくことが、そこでは問題になる。フランチェスコ・ネロ・ディーキンは「ダンスの希釈化(dilution)について」という題を冠した評で今回のスプリング・フォワードを振り返り、ムーブメントや振付といった側面が全体的に軽視されていたと書いてこれを嘆いている[*2]が、フェスティバルの多くの作品を通じて上演の賭け金となっていたのは、まさにこの「希釈化」ということだった。

その上で、『11 8 3 7』においてもまたルームランナーが重要な舞台装置として使用されていたことが、印象深い。どこにも移動することなくただ歩みを繰り返すという異様な、しかしゲームアバターについて言えばしばしば散見されるあの挙動を再現するために選ばれたこの器具は、ここでも歩行という身振りを抽象化し、非現実化する働きをしている。

[*2] https://springbackmagazine.com/springback-academy/features/on-the-dilution-of-dance/

カタリーナ・ミランダ(Catarina Miranda)の『カブラキメラ』(Cabraqimera)は、光るローラースケートを履いた4人組のダンサーたちの演舞で、見事なターンを決めるところなど、フィギュアスケートやクラシックバレエの所作を思わせもするのだが、ここでは人間の身体の美を示そうという意図はむしろ希薄であったように思われる。というのは、赤や青のボディスーツにヘルメットをかぶって非個性化されたダンサーたちの身体は、同じく照明で赤や青に染め上げられ、またときに暗闇に包まれた空間の中へと溶けていくようだったし、発光するネオンを仕込んだスケーターやマウスガードが描き出す煌びやかな軌跡の方が、むしろ私たちの目を惹きつけていたからだ。

接地をこばむ軽やかな身体を表象することはフィギュアやバレエと同様だが、ここではその軽さが身体のヴァーチュアリティを強調するのに奉仕している。絶えず流れるテクノはゲーム音楽のようでもあるし、無個性な装いで特定の身振りのパターンを反復するダンサーたちも、なにかのゲームのアバターのように見えだしてくる。やがてそのそぶりは挑発や扇動めいてきて、プロレスのように相手を投げ飛ばし合う争いが繰り広げられる。

終盤部にさしかかるころ、舞台に爆発音が鳴り響き、上方から大きな煙が立ち込めてきて、ダンサーたちはみな倒れ伏してしまう。やがて照明が原色を弱め、自然な色みを取り戻すと、かれらは起き上がり、ヘルメットを脱ぎ出すのだが、そこには自然な表情が浮かんでいる。ヴァーチュアル・リアリティでの諍(いさか)いが極点を超えた後で、そこに固有の身体があることを確認するようなシークエンスである。

それから、再びかれらはスケートで滑り出す。しかし、生身の身体とヴァーチュアルな振る舞いの融合する地平へと歩み出たのだと解釈できるこの結部に意味性の強い象徴的な身振りばかりが続いて、身体の卓越やまだ見ぬ使用といった次元の探求は放棄されていたことは、残念だった。またその象徴性というのも、動物のような野性的な身振りを繰り返した後で、男女の性別を逆転させた性交に及ぶといったもので、ついていけなかった。

オーロラ・バウザ&ペレ・ジュー(Aurora Bauzà & Pere Jou)の『序開 #16161D(A BEGINNING #16161D)』では、開演後数分間、完全な暗闇に包まれた劇場のなか、5人の演者による合唱の響きに耳を傾けることになる。やがてかれらのハンドライトが舞台を明るく照らし始めてからも、その全身が観客の前で露わになることはない。かすかな光を巧みに操りながらかれらは闇に身をひそめているのだが、この厳かで幻想的な光景にはしかし、どこか未来的というか、世界が破局を迎えた後の静けさを思わせるところがある。終盤部で、ハンドライトが左右から演者の顔を交互に素早く照らし、その明滅の絶妙な加減によって、この現実に存在しないヴァーチュアルな映像のようにその顔を浮かび上がらせるシーンに至って、私はさきの直感が確かであったことを知る。

ところで、あえてここで「ダンサー」でなく「演者」と書いたのは、作品がこれまで紹介してきた三作にも増して非ダンス的だったからである。演者は歌唱し、また手を動かすことで照明の操作を行う。その点で、身体の役割が完全に放棄されているわけではないが、それでもこれはダンスというよりもアカペラの身体に近い。それで、これをダンスと名指すことにごく常識的なためらいを私は覚えてしまうわけだが、そうした作品の非ダンス的印象は足を用いた表現の不在に依るところが大きい。前後左右への単純な歩行や屈伸程度のことは行われるが、そこに身体と光源を移動させる以上の意味は存在しないし、上演中足もとが照らされることはほとんどない。

アイドル(Les Idoles)『リフェイス(REFACE)』もまた、足の使用を徹底的に抑制した作品である。二人の女性(らしき)ダンサーは円を描くような軌道で身を揺らし続けるだけで、足はほとんど動かされないし、立ち位置を変えることもまったくない。とはいえこの円運動というのが効いていて、足場を確かにして直立することの不可能性、存在の所在なさの端的な表現になっている。

やがてダンサーたちは顔を剥がし始める。変装していたのである。あげく、剥がした顔を口に入れ、食べてしまう。また剥がす。かと思いきや、またつける。剥がす。その顔面の着脱をダンスとして魅せる、ワンアイデアの作品だが、このように観客の注意を惹きつけるたくらみや遊び、趣向に満ちていて、40分の間退屈を覚えることがない。リアリティを希薄化させる身体が、そのようなものとしてまた独自の薄気味の悪いリアリティを帯び得ることを、変装の着脱のプロセスがあっけらかんと、グロテスクなまでに可視化してしまう。最後、おそらくはダンサーはすべての変装を剥がし切って、素顔のまま円状に揺れていると思えるのだが、この素顔というものの疑わしさが拭えないうちに、舞台は溶暗する。出色の作品である。

これらの作品では、AIが人間の仕事や思考を代理し、存在のメタバースへの移行が唱えられ、現実の風景ではなくデジタルデバイス上の眺めが経験を代理するこの時代にあって、身体というものを前提にダンスを考えることへの疑念が表明されていたと言っていい。そして身体の明証的なリアリティが疑われて問いに付される時、その問いは足もとから始められるのであって、ローラースケートやルームランナーなどの装置によって歩行を抽象化する方向もあれば、不動、足の不使用によって歩行をそもそも否定する方向もあるわけだ。その上でそうした身体への問いが、映像メディアや最新のデジタル技術を介することなく、徹頭徹尾ローテクな装置や仕掛け、あるいは身体それ自体を通じて模索されていたという逆説が興味深い。私たちは身体から完全に逃れられはしない。あるいはこうも言える。身体は疑われはするが、諦められてはいないのだ。私の見たところ、フェスティバル中に客席を最も沸かせたのは、つなぎのような格好で野性味あふれるフラメンコを苛烈に踊り、けたたましい足音を劇場中に鳴り響かせた、マリア・デル・マル・スアレス、別名ラ・チャチ(María del Mar Suárez, La Chachi)の『タラント・アレアトリオ(Taranto aleatorio)』であった。

スプリング・フォワードを主催するエアロ・ウェーブスは、フェスティバルに並行して批評家養成プロジェクト、スプリングバック・アカデミーを開催している。ヨーロッパで活動するライターを主な対象に10名の参加者を募り、4人のメンターを付けて執筆の指導を行うものであって、アカデミー生はフェスティバル期間中、対象公演についての寸評を公演当日のうちに書き上げる。あまりの公演数の多さに連日へとへとになっていた身としては、掲載のスピード感に驚かされることしきりであった。ここまで二度にわたって先行する評を引用してきたが、実はこれらはいずれも今年のアカデミー生の手によるものである。ちなみに「ダンスの希薄化について」を書いたフランチェスコは、現地で交流を深めた私の友人でもある。

Webサイトには時に辛辣すぎるのではないかと思われるほど忌憚のない評が並んでいるが、これはアカデミーの主宰団体がフェスティバルと同じエアロ・ウェーブスであることを思えば、驚くべきことである。作家からの反発もあるのではないかと推察されるが、作品の安易なプロモーションに終わらない、あるべき批評を書く力を持った書き手を増やそうという、エアロ・ウェーブスの真摯な姿勢を感じる。

メンターのサンジョイ・ロイ氏に聞いたところによれば、発表の機会が少なく孤立しがちな若い書き手に対して、評を掲載するプラットフォームと交流の機会を与えつつ、メンターを付けることでその成長を促進するのがアカデミーの狙いであるとのことである。また、当日速報的に公開される公演評の他、まとまった長さの文章を発表するための媒体として、近年ではスプリングバック・マガジンが始動しており、単発の支援に終わることなく、アカデミー生の活動を長期的にサポートする体制も整っている。きわめて充実した取り組みである。

翻って、私が参加した【DaBY/ProLab 第1期 乗越たかおの“舞踊評論家[養成→派遣]プログラム”】(以下、[養成→派遣]プログラムとする)の特色についても、このスプリング・フォワードが派遣先に設定されていることから、いくぶんか説明ができるように思う。ひと口に言えば、機動力と批評眼を同時に兼ね備えた批評家の涵養である。

まずスプリング・フォワードでは、ヨーロッパの新進気鋭の若手作家の作品を集中的に観ることができる。これから海外圏でのムーブメントを牽引していくであろう作家たちの作品にいち早く触れることができる機会であると同時に、そうしたいまだ評価をエスタブリッシュされきっていない作家たちをどう観るか、その眼が問われる場でもあるというわけだ。また冒頭でも書いたように、スプリング・フォワードは招待制のフェスティバルで、ヨーロッパ中のディレクターや作家、若手ライターたちとほとんど常に行動を共にすることになる。今回の派遣では、彼らとの交流を通じて海外へとネットワークや知見を広げていくことが、作品鑑賞に劣らず重要な要件として前提されていた。スプリングバック・アカデミーとの比較で言えば、あちらがメンターによる執筆指導、執筆機会の提供に注力している印象があるのに対して、[養成→派遣]プログラムはその名前の通り、国外への移動とそこでの交流を焦点化したプログラムであるという性格の違いがある。

余談として、今後の[養成→派遣]プログラム生のために書き残しておくが、私はそもそも作品について人と話し合うことを一般に好まないたちである上に、口頭での語学力に大変な問題を抱えていたので、ここまで「交流」「交流」と書いてきたが、これにはたいへん難儀した。しかし、乗越さんの講義では毎回英語でスピーチする時間が設けられていたのだが、そこで場合によってDeepLの使用が許可されていたのを思い出し、恥を捨ててこれと音声入力アプリに頼り始めてから、どうにか会話はうまく運ぶようになった。気さくに喋れずとも、英語が喋れずとも、とにかく足を運んでしまうのが吉である。

まだ見ぬ場所へ足を伸ばして経験を重ねることが必要だ。これは、国内での講義から今回の派遣に至るまで、プロジェクトのメンターである舞踊評論家の乗越たかおさんから、私がひしひしと受け取ってきたメッセージである。言葉で書くのは簡単だが、実行に移すのは容易ではない。個人主体での遠征の経済的なハードルは今後ますます高まっていくことが予想されるが、批評家の国外との交渉を促進するプラットフォームはこれまでほとんど存在していなかった。「相当の筆力を当然に持っている者が、さらにプロの舞踊評論家として自分のスタイルを発見するためのもの」を目指すという乗越さんの言葉の通り、[養成→派遣]プログラムは私のような若輩者のみならず、中堅やベテランを含めたあらゆる批評家にとって意義あるものとなるだろう。これは、持ち前のフットワーク、ネットワークを駆使して仕事をされてきた乗越さんのこれまでの蓄積があってこそ実現したものだ。[養成→派遣]プログラムを後援し、私たちの海外派遣にかかわる経費を援助してくださったEUジャパンフェスト日本委員会には頭が上がらない。そして今回のプログラムを全面的に下支えしてくれていたDaBY。こうして振り返ってみると、さまざまな方々の心意気によって実現した、稀有なプログラムであったと実感する。足を前に踏み出したいと願う書き手たちの支えとして、[養成→派遣]プログラムが今後も長期的に継続されるよう、それは大変な仕事でもあると思うが、ともかくも願い、応援している。

Spring Forward 2024が可能にする、ダンスを見つめる視点

DaBY/ProLab 第1期 乗越たかおの“舞踊評論家[養成→派遣]プログラム 林 愛弥

ダンスフェスティバルSpring Forward 2024の開催地、ドイツのダルムシュタットは、歩いていてどこか焦点が定まらなくなってくるような不思議な印象を与える街であった。数日滞在して気付いたのは、街に明確な中心が存在しないということ。17世紀に作られたルイ―ゼン広場という大きな公共空間と宮殿を繋ぐ歴史的な軸線が、確かに街の東西を横断しているのだが、文化拠点であるダルムシュタット州立劇場はその都市軸から南に大きくそれた場所に位置している。これには元来宮殿に隣接して建てられていた劇場が、第二次世界大戦時に空爆を受けて現在の位置に移設されたという経緯があるそうだ。一方で大きな都市軸から外れているからこそ現在の劇場は落ち着いた雰囲気を纏っており、劇場前の広場は地元の人々が憩う長閑な公園のような使われ方をされているのが魅力的である。道路に立ってじっと1つの建物を観察するだけでは気づけない、都市のスケールで眺めてみて初めて見える関係性がある。それが日常生活の目線上には存在しない「鳥瞰する」視点の必要性、そしてその面白さだと思う。

2011年の創立以降から数えて、今年で14回目の開催となったSpring Forward Festival。ゲストリストには総勢200人を超えるダンス関係者が名前を連ね、その注目度の高さが伺える。主催はヨーロッパを横断するコンテンポラリーダンスのプラットフォームAerowaves 。フェスティバルの開催地は毎年異なるが、それを可能にするのはAerowavesが持つ34か国計44つのダンス組織や劇場との強靭なパートナーシップである。今年のフェスティバルのはヘッセン州立劇場のディレクターBruno Heyderickx氏をホストパートナーに迎え、ドイツ・ダルムシュタットを拠点に周辺のマインツ、ウィースバーデンの計3都市にある劇場期間と提携する形で行われた。

3日間のコンパクトな会期中に密度濃く上演されるのはヨーロッパ各地の新進振付家の作品の数々だ。ヨーロッパを拠点に活動する振付家へ公募は広く開かれ、今年は総計700近い数の作品が届いたという。選考にはフェスティバルディレクターだけではなく、Aerowaveのパートナー全員が関わるのもSpring Forward Festivalの特徴。彼らは昨年10月に行われた作品の選考会で集結し(今回はクロアチアのリエカにある文化センターが選考会場として提供された) 、全ての作品を鑑賞しながら文字通り夜通しで議論したというから、生半可なプロセスではない。こうして最終的にパートナー間の投票により決定した20作品が、まだ肌寒い2024年3月のフェスティバルに集まった。

踊られる空間、創られる空間

作品の上演会場はスケールも環境も様々であり、建築設計の業界に身を置く筆者としてはその空間をどう活かすのかも見どころの1つであった。プロデューサーとしてSpring Forward 2024に携わったTzu-Yin Hsu氏によれば、開催地周辺で事前にロケハンを行い、各上演作品の意向にできるだけ沿った会場をアレンジできるよう手配したそう。

例えばフェスティバル初日、ダルムシュタット州立博物館で上演されたオランダの3人組ユニットTrevogaによる「11 3 8 7」。シンメトリーに設計された厳かな博物館のロビー空間と、サイバーパンク調の衣装のダンサーが展開するグロテスクな表現の対比がビジュアル的なインパクトを生み出していた。また、オーストリアを拠点とするコンテンポラリーダンスカンパニーATASHによる「TARAB」はダルムシュタット州立劇場のバックステージから観客を入場させるユニークな動線を取り、照明装置や機材が剥き出しになった舞台上で披露された作品。フォークダンスのリサーチを元にした群舞と無骨な空間が持つ力強さはよく調和していたが、鑑賞体験としては一般的なプロセニアム形式の劇場でのそれと大差なく留まっていたことが惜しまれる。折角の特別なロケーションをただ背景として利用する以上に、観客や作品とのより深い繋がりを生み出してほしかったと思うのは身勝手だろうか。

Fran Díazによる作品「Born by the sea」の環境設定は上記の作品と比較すると地味に映るかもしれない。上演場所として選ばれたのはウィースバーデンの街中にある小劇場。素舞台に2人のダンサーが練習着姿で現れ、フィジカルな動きとグルービーな音楽が重なる。作品の構成も目新しいものではないが、ディテールへの配慮が本作のクオリティを特別なものにしていた。身体の立体感が際立つハイサイドからの照明や、舞台上をだらしなく漂い拡散していく微量のスモーク、コンクリート現しのざらっとした壁面をなでる仕草。そうして空間に少しだけテクスチャが加えられると、作品全体を包む無常感の中に躍動する2人の身体が閃光のように浮かび上がる。奇抜なテクニックやアイデアを先行させず、要素の絶妙な足し引きの繰り返しで空間を積み上げる感性に触れ、ものづくりの信条にも立ち返えるような瞬間であった。

観客を育てるということ

今回のフェスティバルに選出された20作品のうち2つが、通常は青少年や子供を対象に上演される作品であったということも振り返る上で興味深い点だろう。

1つ目はYotam Peled & the Free Radicals によるWhere the Boys Are 。会場に指定されたダルムシュタットの地元の高校の体育館に足を踏み入れると、万国共通であろう懐かしい風景が広がっている。観客席には平均台や跳び箱が利用され、その自然な雰囲気を損ねていないのも良い。武道の動きをベースに組み立てられたコンタクトワークで重なる彼らの身体に、体育館の天窓から刻々と変化する柔らかな自然光が降り注ぐ。強靭な肉体と刹那的な儚さ、相反する2つのエレメントが共存する風景であった。

もう1つの作品はウィースバーデン州立劇場の地下ホールで披露された、チェコを拠点に活動するJazmína Piktorová とSabina Bočkováによる「Microworlds」。作品のキーとなるのは指先でつまめるほどの松ぼっくりや石ころ、小枝といった小さな自然物。それらの小道具とダンサーが戯れることで舞台上に展開される極小のランドスケープに観客は目を凝らす。最後は観客も舞台上にいざなわれるが、大人たちが体をかがめてその小さな世界と触れ合う様子は、御伽の国に迷い込んだ巨人のようでどこか愛おしい。教育的なプログラムとして上演されるときはそれが子供に変わるのだから、想像しただけでなんて可愛らしい光景だろう。日常にひそむ機微を慈しみ、繊細にすくい上げるような美しい作品であった。

これらの作品に共通して言えることは、鑑賞経験が浅い、もしくは全く無い若年層を観客に想定しながらも、作品のわかりやすさをシンプルな表現で担保し、幼稚な表現や言葉を使った補完作業に逃げていないことである。無駄をそぎ落としたことで作品の強度が増幅していた印象すらある。この先の時代のダンス作品を観る目を育てるために一体何が必要なのだろうか。それに向き合うアーティスト達による示唆に富む2つの作品であった。

時間をデザインするダンス

一方でセレクション20作品全てが大成功を収めていたとは言い難い。いくつか散見されたのはテキストや小道具、場面転換を詰め込みすぎるあまり、情報過多となっている作品である。数十分の上演時間をありとあらゆる要素でべた塗りしていくような制作手法に、思わず息が詰まってしまう瞬間が度々経験された。余白を恐れる彼らの潜在的意識は、SNS上のティザー調の短い映像や3分に満たない楽曲の台頭など、瞬発的に満足感が得られる表現に晒され続ける時代の影響なのだろうか。

しかし余白があるからこそ生まれる豊かさはいつの時代にも確実に存在する。それを証明したのが、ウィスバーデン州立劇場の大ホールで上演されたIsaiah Wilson & Sarah Baltzinger振付出演の「MEGA STRUCTURE」である。ゴム人形のようにぐにゃぐにゃとした二人の身体の上半身と下半身は切り離されて動き出し、作品が進むにつれてその動きはさらに細かく分解されていく。劇場内に規則的に響き渡るのは、そうして関節ごとにばらばらにコントロールされる身体の一部が、規則的に床に打ちつけられる音のみ。彼らは時折動きを完全に止め、その無音の空間はゲストに作品を概括する隙を与えてくれる。我々はその間に動きの可笑しみを味わったり、2人の関係性を考察してみたり、彼らの身体能力に素直に感嘆することができるのだ。そして再び彼らが動き出せば、またその身体表現の素直な面白さに引き込まれる。まるで無言のコール&レスポンスのようなその絶妙な間合いが観客と作品を心理的に強く結びつけ、上演後の会場は拍手喝采に包まれた。

時間のコントロールというコンセプトそのものを極端な形にオーバードライブして扱った作品もある。Viktor Szeriの「fatigue」だ。作中で観客が目にするのは、背景にプロジェクションされる抽象的な映像と、間が抜けたようなスローなクラブミュージックに合わせてただ彼がゆらゆらと揺れている様子だけ。それも50分前後の長丁場のソロである。上演後、会場から出るなり「It was a torture! (拷問だったわ!)」とぼやいていたゲストの一人と目を合わせて思わず笑ってしまった。劇場空間が観客を身体的に拘束する装置として凶器的に利用され、確かにそれは決して心地の良い鑑賞体験ではなかった。しかしそれでも筆者は彼の今後の作品作りについ期待してしまうのだ。時間が引き伸ばされ、空間がひずんでいく非日常な感覚、そして作者のその確信犯的な所業の虜になっている自身に気づいたからである。

境界を探る実験場

Aerowavesのパートナーは作品のセレクションに際して10か条の指針を共有している。「良いアイデアを起点とした作品」「オリジナリティ溢れる振付」「国外での活動経験が未だ少ないアーティスト」などが並ぶ明快な文言の最後は、「未来があること」という一言で締めくくられている。そのクライテリアを体現するように、ダンス作品として見た際の既存の価値尺度では決して測ることのできない作品も積極的に紹介されていた。

例えばネオンカラーの衣装を纏ったローラースケートの集団が舞台を縦横無尽に走り回る、Catarina Miranda振付の「Cabraqimera」。そして「Iterations」を披露したTom Cassaniは手品師のバックグラウンドを持つパフォーマーである。彼の手元から消えては現れるコインの行方に観客は没入し、その指先の所作だけで空間は掌握されていた。

照明効果とミサ曲の合唱で構成されるAurora Bauzmà & Pere Jouによる「A BEGINNING #16161D」もユニークな作品だ。暗闇の中に出演者の身体が浮遊するように照らし出され、作品の輪郭はその変幻自在で知的な照明デザインによって伸び縮みを繰り返す。しかしその技術的な側面が身体性を凌駕することはない。出演者の動きと連動したヒューマンスケールで手作りの温かみのあるその灯かりは、作品の関心があくまでも新しい身体表現の探求へと向いていることを明確に示しているのだ。

Spring Forward Festivalは常にアップデートされていくコンテンポラリーダンスの辺縁を見つめ直し、その再定義を問いかける。そしてこのローラースケートと手品、合唱にまつわる3作品が総じてフェスティバルのゲストから高評価を得ていたことが物語っているように、境界を揺さぶる試みはそれ自体が前向きな希望なのである。

鳥瞰から見るフェスティバル

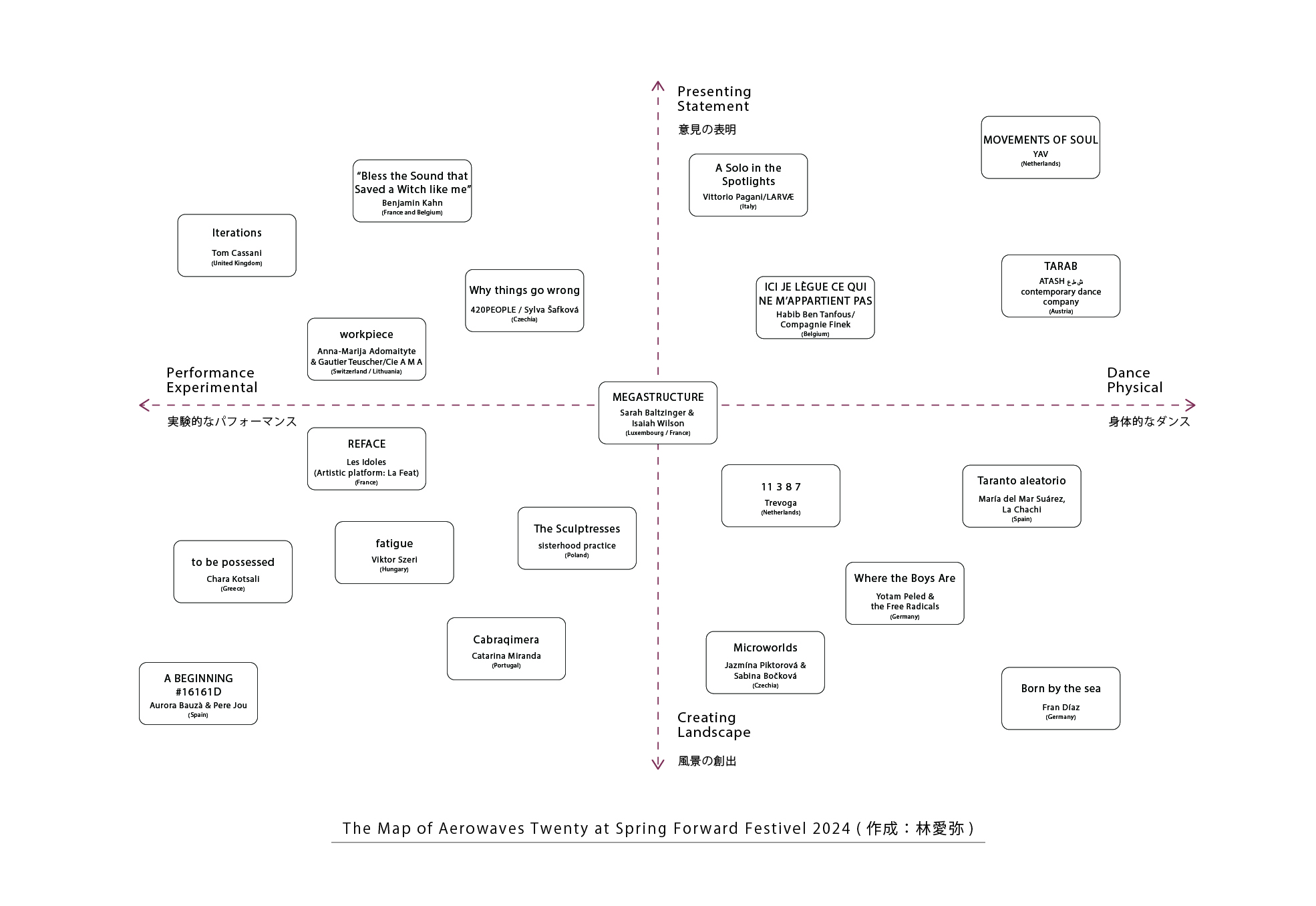

こうして3日間をかけて20作品を観終え、Spring Forward 2024のフィナーレを飾るヘッセン州バレエ団の公演、Damien JaletとImre & Marne van Opstal振付のダブルデュオ「V/ertigo」に辿り着くころには、自らの内に流れ込んだ膨大な情報の渦にすっかり途方に暮れていたのも事実である。それはダルムシュタットの街を初めて歩いた時のあの感覚とも似ていた。作品のみならず、アーティストやダンス関係者との出会い、幕間での貴重な会話の数々…それらを咀嚼するように、気が付けば筆者はペンと紙を取り、このフェスティバルをマッピングする作業に乗り出していた。こうして出来上がったのが下記の図である。

開催次ごとに明確なコンセプトを打ち出すフェスティバルも存在するが、Spring Forward Feastivalの主催者はあえてそれを行っていない。それでもこうして大きな地図の上で全体を鳥瞰すると、現在のコンテンポラリーダンスを取り巻く関心事が自ずと浮かびあがってくるようである。なお各作品のティザー映像はフェスティバルの公式ホームページ(https://aerowaves.org/artists/)から観ることができる。このマッピングが、そこから作品を探し出す1つの手立てとしても役出つことがあれば幸いである。

来年2025年のSpring Forward Festivalは欧州文化首都事業の一環として、イタリア・ゴリツィアでの開催が決定している。Aerowavesの創始者であるJohn Ashford氏が昨年2023年12月に亡くなったことを受け、今後の展望をフェスティバルの共同ディレクターのRoberto Casarotto氏に聞くと、「同じメンバー、同じフォーマットで」という点を強調しつつ、変わらず毎年続けていく旨を答えてくれた。ダンスへの志を共有する人々によって守られながら開かれたコミュニティは、この先もコンテンポラリーダンスのいまを映し出し、色鮮やかな地図を描き続けるだろう。

さいごに

KIDD PIVOTの「リヴァイザー」という1つの作品に関する評論執筆から始まった、DaBY/ProLab 第1期乗越たかおの“舞踊評論家[養成→派遣]プログラム。国内外のフェスティバルを訪れる機会を経て、そのパースペクティブは想像もできなかったほどに立体感を増していった。目の前の身体に真正面から向き合うことと、社会の大きな潮流の中から作品を捉えること、2つの対なるスケールを行き来する舞踊評論の目線を体感したこの半年間はかけがえのない財産となった。Spring Forward 2024で出会った全ての方々を始め、日本国内で取材させていただいた踊る。秋田、ヨコハマダンスコレクションの関係者の皆さまには感謝の気持ちで一杯である。今回の海外派遣の経費を支援いただいたEUジャパンフェスト日本委員会、そして本プログラムメンターの乗越たかお氏と主催のDance Base Yokohamaにも改めて心からの謝意を表し、このレポートの締めくくりとする。