藤村港平『Nooooclip』評 / 表現をノークリップする表現

藤村浩平新作『Nooooclip』トライアウト | 2025年2月 Dance Base Yokohama

0.

演劇を作るようになってから、よくされる質問がある。

「どんな演劇を作っているんですか?」

どんな演劇か。どんなテーマで、どんな方法で、どんなジャンルで、要するにそれは「どんな表現」なのか。

答えられないことはない。助成金を申請するとき、劇団のプロフィールを出すとき、いつもそれと似たようなことを書いている。慣れていると言ってもいい。それでも、いつもどこか後ろめたい気持ちになる。舞台上での身体の運動や言葉の手ざわり、光や音の質感、演劇にとって決定的なそれらを、どこかで犠牲にしている気がするからだ。

だからその教科書的な質問に対して、私はいつもどう応えればいいかわからず、苦笑いすることしかできないでいる。

1.

Dance Base Yokohama(以下DaBY) で行われた藤村港平『Nooooclip』は、ダンスに限らず、演劇、映画、小説など広く芸術作品で、私たちがそれをしなければならないとされている「表現」という行為そのものに対して、疑問を突きつける作品だった。ここではとりわけ作品制作による表現を、動く、書く、話す、鳴らすといった行為の連続を、何かしらの意図、意味、主題、感情等で包括すること、と仮に定義しておこう。藤村は、そのような「表現」に当たり前あるとされている、意図や問題意識を持つ主体、あるいは私たちの能動性を疑問視するところから、ダンスをはじめている。

以下に引用するのは、『Nooooclip』で観客に無料で配布されたテキスト集からのものだ。

この「表現」という言葉は大抵の場合、「私」という中心軸を前提にしているような傾向がある。-「私は〇〇のように感じ、〇〇のように考え、そして表現する」-そこでは私は揺るぎない絶対者として存在し、既に何かを知り何かを理解し、確固たる形でそれを積極的に表明しようとさえしている。かく言う私もダンスに携わる上で「この作品ではこういうことを表現したい」とか「もっと何を表現しているのかを明確に」などと言われた経験は一度や二度ではない。しかし、言うまでもなく人間は「表現している」というより「表現させられている」ことが往々にしてある。私たちの日頃の言動は、その背後にある文化や社会秩序、関係性等の構造の結果であることが少なくない。(「踊りはどこからくるのだろう」)

「揺るぎない絶対者」としての能動的な表現者だけでなく、まさに絶対者として振る舞っているはずの表現者が、往々にして、彼/彼女を取り巻く文化や社会的な構造によって「表現させられている」受動的な存在でもあると、藤村は指摘する。そしてこれは近年の舞台芸術で問題になっている、集団制作における権力構造への視点でもある。

ではひるがえって、藤村にとって、一体なにがダンスを起動させるのだろうか。そもそも、ダンスという表現の形式を選び、「作品」という芸術の制度に乗っかっている以上、何かを表現することから逃れることなど、本当にできるのだろうか。

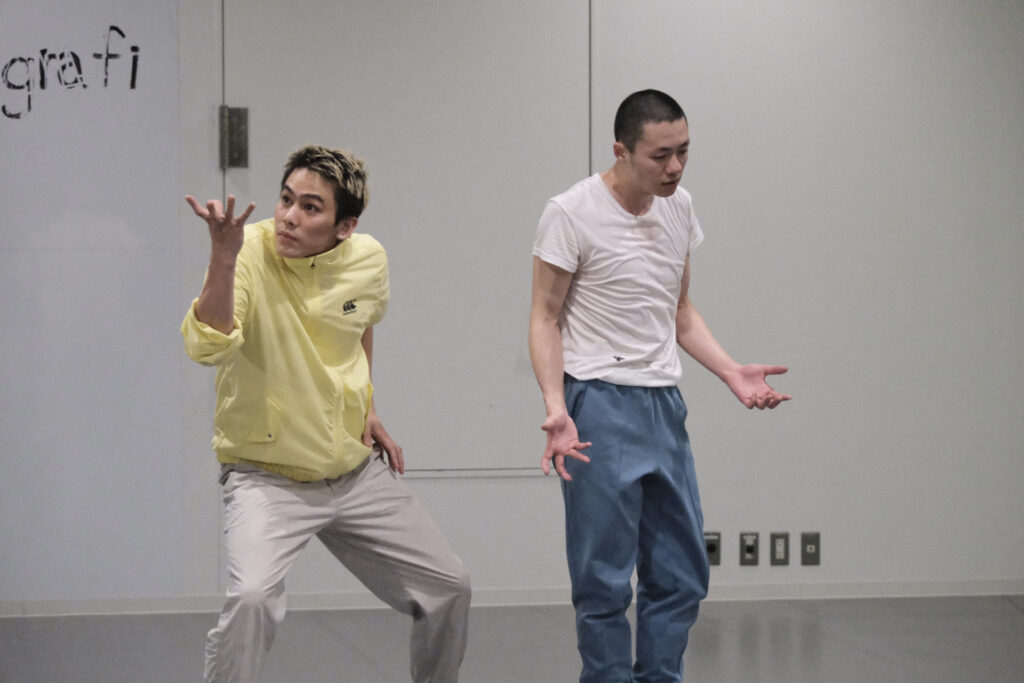

藤村浩平新作『Nooooclip』トライアウト | 2025年2月 Dance Base Yokohama

2.

DaBY の空間は、丸い大きな柱が二本あるのが、ひとまず大きな特徴であると言えるだろう。観客席に座ると、両サイドに柱、その脇にスピーカーが2台。それぞれに、さらに細長いスピーカーが取り付けられている。そして左右に大きな扉があり、正面奥側にも比較的小さな扉がある。その小さな扉のわきの壁がホワイトボードになっており、大きな四角と「Koreograf」という文字が書かれている。これだけの、非常にシンプルな舞台装置だ。

冒頭、藤村ともう一人の出演者である石川朝日が、ホワイトボードに、交互にドローイングをしていく。抽象的な図形や線がさまざまに描かれたあとで、その線の質感、そこから想起されるエネルギーについて、二人が話し合う。ドローイングはおそらく即興であり、前に描かれたものを受けて直感的に引いた線にすぎない。だが一度描かれてしまえば、その線の細かな震えやマーカーの質感、上昇や下降、回転が遡行的に見出せる。

線を引くこと、ドローイング、それは、自らの体の先に無意味や偶然が生成されていくことであり、人間の創造性の本質が虚無に属していることを目の当たりにする瞬間でもある。(…)踊りは瞬間に生成しては消滅していく線は身体の模倣子として壁に刻まれ、主体を離れ漂流する(「ドローイング」)

はじめは会話しながら線の動きを模倣していたふたりの手振り身振りが、いつのまにか、相手の身振りに対する反応や応答としての身振りになり、その身振りがさらに相手の動きを触発していく。時折、石川と藤村の振付が似る一瞬がある。だがその類似はむしろ、それぞれのダンサー固有の身体の差異をむしろ際立たせていた。絶え間のない、苛烈なまでのその差異が、次の踊りへと誘発するのである。踊りはただ単に消滅していくだけではなかった。観客である私の頭の中で、幾つかのシークエンスが滞留し、そこに何かの模倣や意味を見出す手前で、踊りは遠くへ遠くへと流れ、拡散していく。

3.

開場中から、上演開始後しばらく、左右両方のスピーカーから森の音が流れている。小鳥や小動物の鳴き声、水の流れ、風、大きなものがゴトゴト動く音が重ねられていて、私に森やジャングルを想像させる。私たちは舞台上に人が立っていて、ただ遠くを見ているだけで、どことなく悲しそうだとか、服装から察してパーティーの帰りみたいだとかいった見立てをしてしまう。つまりそれがどういう意図のもとで作られているのか、何を表しているのかを感じとろうとする。

舞台上で流れる環境音も同様に、そこから喚起される風景を、容易に舞台上にあてがわせてしまう。だが『Nooooclip』では、そうした具体的な環境音と踊る身体の組み合わせが、何かを見立てさせてくれるわけではない。藤村と石川は、むしろ目の前のお互いの運動から発して、次々と身振りを生み出しながら「見立て」を逃れていく。

また、藤村のソロのシーンでは、石川が下手側の細長いスピーカーを抜く。するとこれまでクリアに聞こえていた音が、突然くぐもって聞こえる。そのシーンで流れていたのは環境音ではなくポコポコというリズミカルな電子音だったが、音質の変化によって、これまで安定していた空間の基盤が崩れるのを感じた。

タイトルとなっている『Nooooclip』、つまりノークリップは、ゲーム内世界のある物体(壁や木)ある物体(アバター)が当たったかどうかを検知する「当たり判定」をオフにする、あるいはバグによって無効になったことで、遮蔽物を通り抜けることができてしまう状態のことを指す。

本作のステートメントで藤村は、現実世界で不意に感じる「慣れ親しんだ街の風景や使い古した散歩道が、不意に疎遠なものとして立ち上がってきた時の不自然で不気味な感覚」を、このノークリップにたとえている。そして、それこそがダンスが始まる瞬間なのだとしている。

何かに突き飛ばされ、壁の裏側にノークリップすること。

僕にとってそれは、何の保証も条件もなしの「よし、踊ろう」をキャッチする瞬間で、踊りはいつもそこからやってくる。バラバラの手足は何かを直感し、まるで子供が車窓を流れる風景の何もかもを口にするように、四方八方へ着地点を見据えないジャンプを始める。

スピーカーが引き抜かれて、強く空間に作用していた音がくぐもった瞬間。あるいはお互いがお互いの身振り、身体の揺れ、視線に対して、ゆるい類似を保ちながら新たな身振りが生み出される瞬間。観客はあらゆる見立て、意味、表現…… つまりは舞台を見る際に無意識に頼りにしている「当たり判定」が無効化され、ノークリップする。その先には、踊りが、ダンサーの身体が、触発し、拡散し、消滅していく線の群れが広がっている。

藤村浩平新作『Nooooclip』トライアウト | 2025年2月 Dance Base Yokohama

4.

最後に、出演者である石川朝日について触れておきたい。ダンサーではなく、演劇の俳優を主として名乗り、活動している石川は、マイムをベースとした教育を行っているジャックルコック国際演劇学校を卒業しており、たとえば日本の現代口語演劇に慣れた俳優のそれとは明らかに異質な身体/技術を持っている。そしてもちろん、バレエをはじめとしたダンスの諸ジャンルをルーツにもつダンサーらともまた、一線を画している。近年、小暮香帆やハラサオリをはじめとして、多くのダンス作品に参加している石川だが、私見では、本作が最もダンサーである藤村との質感の違いが際立っていた。言い換えれば、石川固有の身体が前面に出ていると感じた。

僕らが振付と呼ぶものはひどく曖昧な上に(そのこと自体は美しい)、ダンサーが個別にもつ無数の言語化不能な創造性と一体になっている。身体と振付は癒着して境界線がない一つの塊みたいになっていて、どこまでが振付でどこからが私の身体であり創造性なのかわからない。(「戯曲とか振付とか 俳優、石川朝日とのリサーチから」)

すでに書いたように、藤村と石川が二人で踊るとき、お互い類似する振付を行うシークエンスが何度か見られる。もちろん、似た動きの中にダンサー固有の質感が見えることは、特別珍しいことではない。だが『Nooooclip』では、熾烈に軋み、互いを触発する身体が、「意味」や「表現」にとどまらない「言語化不能な創造性」を生んでいた。それは実際に舞台を目の当たりにしなければわからない経験である。

本作はトライアウト公演と銘打たれていた。本公演を心待ちにしている。

山本ジャスティン伊等

1995年生、アメリカ合衆国サンタモニカ出身。劇作家、

近年は、メタ的な構造を多重に構築しつつ、

最新作『想像の犠牲』(2025年5月3日-5日、

2025年より、舞台批評の活動をはじめる。