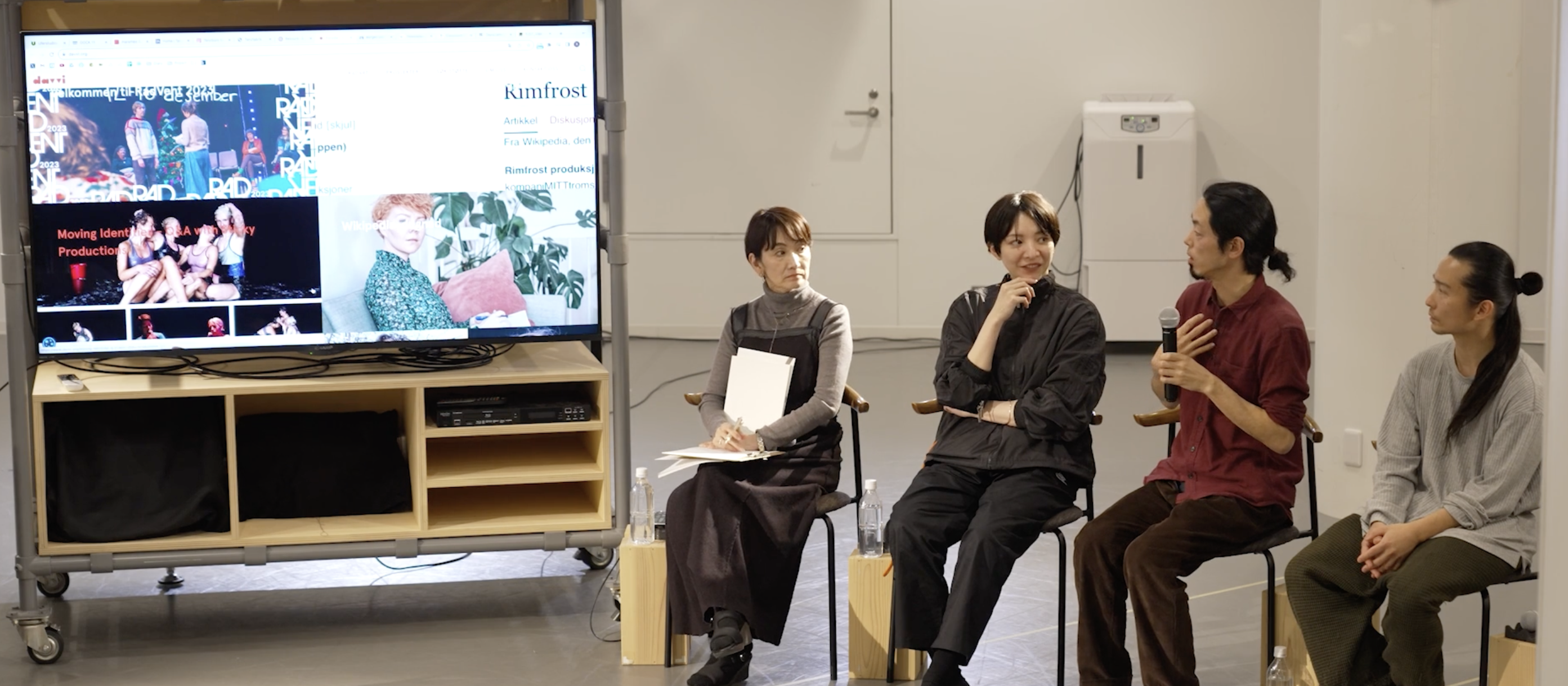

OpenLab DaBY Round Table Talk vol.1 ハラサオリ× 濱田陽平× 藤澤拓也× 唐津絵理 ケーススタディ:海外の創作環境(1)

OpenLab DaBY Round Table Talk

OpenLabは、Dance Base Yokohama(DaBY)が2020年6月にオープンして以来続けている誰もが参加できるプログラム。Round Table Talkは、フェアクリエイション宣言を通じて、持続可能なダンス環境について多角的に考えるトークシリーズです。スタッフをはじめ、アーティスト、観客の方々と一緒にこれまでの知見や課題意識を共有し、充実した創作環境がどのように作られていくかを考えていきます。

vol.1 ケーススタディ:海外の創作環境

海外での活動経験があるゲストを迎え、海外のダンスハウスやアーティストの活動を支える社会の仕組みについて紹介いただきました。現在の日本の状況を比較し、応用できる事例について考えました。

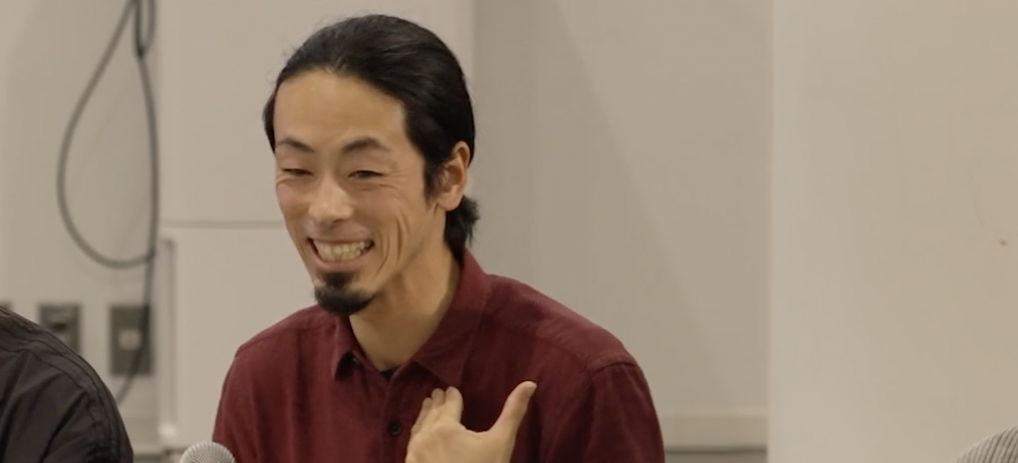

登壇者:ハラサオリ、濱田陽平、藤澤拓也、唐津絵理

ファシリテーター:東海千尋、神村結花

東海:本日のテーマは「海外の創作環境のケーススタディ」ということで、皆さまから海外の事例について伺い、唐津さんよりそれと比較した時の日本の状況や、DaBYでの取り組みについてお話いただきつつ、ディスカッションのような形で進めていければと思います。

まず、1つ目のテーマとして、海外のどのような環境で創作、トレーニング等をされてきたかについて伺いたいと思います。

それぞれの活動拠点、そこで活動するに至った経緯とは

ハラ:普段は、振付家、パフォーマンスアーティスト、ダンサーなどの様々な肩書で舞台芸術に関わっています。劇場だけではなく、美術館、ギャラリーでのいわゆるパフォーマンスアートのような形式の表現に関わることもあります。そのため、ジャンル横断型と言っていただくこともあります。

私がそのような形で活動を継続するようになったきっかけは、ドイツへの留学がすごく大きいです。ドイツ滞在に関して簡単に経歴をお伝えすると、民間企業が支援する在外研修で海外に行く機会があり、まずドイツに滞在しました。当時はフリーランスダンサーでもなく、プロではなく、学生でもない、とてもモラトリアムな感じでベルリンに滞在していました。そこで、ダンスがかなり広い意味を持って浸透しているということを初めて知って、こういうダンスであれば、自分の表現のビジョンと重なる可能性があるだろうと感じました。日本ではなかなか思えなかったのですが、ドイツに行ってはっきりと、ダンサーになりたいと思いました。

それまで、私はダンスのトレーニングや学術的な研究をする機会がなかったのですが、ドイツに正規留学をした方がいいなと思い、ベルリン芸術大学の大学院に入りました。ダンサーでもなく、シアターピースの作品なんて当時一つもなかったのですが、どうして入れたかというと、やはりダンスが広義であるということがあると思います。とにかく全てのものをダンスと呼ぶ前提から始める。「ここにどういうダンスを見るか」という議論がかなり活発に行われているため、自分のような者にもチャンスが与えられるということがあったと思います。

そこで3年のプログラムを修了し、それ以降フリーランスアーティストとしてベルリンに滞在し、日本と往復の活動が始まりました。コロナもあったので、正規で活動できたのは2、3年くらいだと思います。コロナの1年、ドイツでの制限はかなり厳しかったです。保障もされつつ、でも家にいなくてはいけない期間も長かったですね。そういう時も日本と往復していたので、比較の視点は、コロナをきっかけに強くなったような気がします。これが私のドイツ滞在の流れです。

濱田:ノルウェーでは、5年半くらい活動しています。ノルウェーに移住するきっかけは、元パートナーのところに遊びに行った時に、ベルゲン・ダンス・センター(Bergen Dansesenter)という場所に、挨拶しに行ったことですね。夏休みの時期だったので、「1ヶ月いるのなら、スタジオを使いなさい。」と鍵を渡されたんです。何が起きているかわからない、こんな天国みたいなことがあるのかと(笑)。当時、僕は長野の諏訪で、ゲストハウスに住みながら模索していたタイミングでした。元々ベルリンにワーキングホリデーで行って、その後アーティストビザを取るためのルートを模索していたタイミングだったんです。なので、これは何かいけるかもしれないと思い、思い切って引っ越してみました。結局、最初はワーホリでしたが、それがノルウェー滞在のきっかけなんです。

ハラさんは学校を卒業されているように、周りはアカデミックのキャリアを持っている中で、僕はオーストリアのシード(Salzburg Experimental Academy of Dance)に1年行ったあと辞めていて。ダンスは、元々ミュージカルをやろうとしたところから、近藤良平さんに出会い、その後はお仕事をもらいながら続けていたので、基礎がないことがコンプレックスでした。ベルゲン・ダンス・センターの方に「ちゃんと助成金を申請しなさい。」と言われ、CV(履歴書)を英語で書いてみたんですよ。そこで、1円でもお金をもらったものをプロの活動として、日本で活動したことを書いてみると、すごいボリュームになったんですよね。そうすると、まず、あるフェスティバルに、新作のアイデアを採択してもらえて。それをきっかけに、初めてベルゲンという当時住んでいた街から助成金をいただきました。ベルゲンは、文化芸術に対して助成金が手厚い地域でした。さらに、パフォーマーに対する助成を出す団体からも助成いただいたので、これは仕事になるのかなと感じられました。

その他に、Mind the Gapという企画で、作品のためのワークインプログレスをプレゼンテーションするような公募がありました。その申請は早い者勝ち。応募順に採択されるシステムでした。最初は、お金になるかどうかもわからないギャンブルだったのですが、結果的に2日間丸々スタジオを使わせてもらい、ワークインプログレスの20分程のショーイングをすることに対して、日本円で約20万円ほどいただきました。それがコロナ前の体験です。コロナになり色々ありましたが、最近はノルウェーの北部の街に引っ越しをして、ダーヴィー・パフォーミング・センター(Davvi)にお世話になっています。今は試しにノルウェーの首都以外の2拠点活動を始めてみているところです。

藤澤:僕はスウェーデンのヨーテボリを拠点にしています。日本だと、東京に一極集中で、助成金も東京の方が採択されやすいこともあるかもしれないですが、スウェーデンは街が散らばっており、北部の方が予算が多かったりします。首都ストックホルムの方がアーティストもプロジェクト数も多く、働く環境としては良いのですが、いざ助成金を申請しようと思うと、その競争が多すぎて採択されないということもあります。僕は、元々ヨーテボリにいたのでそこに住み続けていますが、競合するアーティストも少なく、予算も割と通りやすいということもあります。

各地のダンスハウスの特徴

藤澤:トピックをダンスハウスに戻すと、スウェーデンはダンス・セントラム(Danscentrum)という組織があります。スウェーデンの4ヶ所、各地の拠点となるスタジオがあって、そこがフリーランスの稽古場であり、日々の活動の場、情報交換の場、新しいアーティストとの出会いの場になっていると考えていただけるとイメージしやすいかと思います。これとは別に、ダンスカンパニーが日々のクラスを解放しているんですね。プロのカンパニーに連絡を取って、この日参加したいと相談すると、よっぽど忙しい時でない限りは、解放されています。フリーランスのためのダンススタジオももちろんあるのですが、カンパニー自体が、ダンサーのための拠点としても機能していると思います。

また、ダンス・セントラムは、定期的にレジデンスの公募や、夏休みなどのオフシーズンにスタジオを提供していたりします。僕はダンス・セントラム・ベスト(Danscentrum Väst)を拠点としているんですが、毎年2月に公募があり、フェブラリーダンスという小さなフェスティバルを行っています。2日間で8組、20分程のワークインプログレスを披露する機会が与えられます。それは、劇場にアクセスして照明やアイデアを試す機会にもなるし、そこには必ずプロのカメラマンが入って、全部の公演をレコーディングするんです。それも、ただ前方から撮影するだけではなく、マルチカメラを使って、かなりクオリティの高いビデオを撮影していただけるんです。それを自分たちの宣伝の素材として自由に使える。ダンス・セントラムは、フリーランスシーンをもっと活性化する後押しの場としての役割もあるのではないかと思います。

濱田:ノルウェーで、カンパニーのモーニングクラスを解放しているところというと、僕が住んでたベルゲンという街にノルウェー唯一の国立のコンテンポラリーダンスカンパニーのカルテ・ブランシュ(Carte Blanche)があります。ツアーをしていない時は、基本的に朝のクラスをプロフェッショナルに対して解放しています。

それとは別に、プロフェッショナルのダンサーに対して無償でトレーニングを提供する場があります。首都オスロでは、平日毎日何かしらのクラスが行われているんですね。それが地方になると、ベルゲン・ダンス・センター(Bergen Dansesenter)やダーヴィー・パフォーミング・センター(Davvi)などがダンスセンターのような役割をしています。スウェーデンほど統括されてはいないのですが、それぞれが始めたものを後から繋げて、統括しようとしています。場所によっては、劇場があったり、地元のカンパニーと共同して、ワークインプログレスショーイングのフェスティバルを年に2回開催したりしています。5、6年いる間にも新しいことが起きていて、常に試行錯誤しているという感じです。

ダーヴィーは、再統合して2021年に発足した場所です。ここは、レジデンスを公募して、最大3週間まで国内の渡航費、食費、レジデンスのアパートメント4名までをカバーしてくれます。一部費用を出すから後は助成金を取ってねという感じですが、ここが1番お金が回っているコンピテンシーセンターだと思うんです。北部の方がお金があるかもというのは、ノルウェーでも同じことが起きていて。さらに、ここでは若手育成支援事業があり、地元の銀行とタレントノルゲ(Talent Norge)というオリンピックアスリートも含めてカバーしている能力開発組織団が、パフォーミングアーツのアーティストにもお金を出しています。それが、現在3期目で、今採択してもらっています。

ハラ:今お二人の話を聞いていて思ったことは、国土の面積がドイツだと圧倒的に大きくなるため、その点が異なるかと思います。ドイツは、法律も文化制度も州で完全に分かれているんですよね。ベルリンに住んでいたら、ミュンヘンの助成金は絶対応募できないし、レジデントの証明も必要です。州ごとに文化予算の割合も違い、ベルリンは割合として多めです。ベルリンは特に若手支援が強いです。キャリアが中堅になるとデュッセルドルフの方が、大きい予算が取りやすくなるけれど、少額を皆に分配することはなくなっていきます。ミュンヘンなどの南の方へ行くと、コンサバティブになっていて、ネオクラシックが強くなったり、州によって特色があります。

ベルリンは、ドイツのアーティストの方が少ないのではないかというくらいインターナショナルのため、人種的なバックグラウンドやジェンダーなど、身体的なアイデンティティと作品が直結しているケースがかなり多いです。そうしてアーティストのダイバーシティを広げていったり、バリエーションを出していくという特色はドイツの中でもかなり差がありますが、私はベルリン・ブランデンブルク州にいたため、今から紹介するダンスハウスもそのような色味が強いのかなと思います。

まず、ホームページが分かりやすいため、タンツファブリック(tanzfabrik)を紹介します。直訳すると、ダンスファクトリーです。ダンスハウスとは、そもそも何なのかということがあるかと思いますが、基本、クラスと、パフォーマンスの上演、プロデュース、プロモーションなど、ここでダンスにまつわるフローが成立するようなものが、ざっくりしたダンスハウスの定義と私は理解しています。

タンツファブリックの機能としてあるのがまず「STAGE」です。プログラムディレクターがいて、そこで上演される作品がハウスプロダクションみたいな形で上演されています。2つ目が「SCHOOL」ですね。プロ対象、アマチュア対象も両方あります。テクニック重視のクラスもあれば、クリエイティビティのためのワークショップとして、インプロビゼーションのクラスや、どのように作品を構成していくのかという内容のものなど、ゲストアーティストが来たりしています。毎日何かしらクラスがあるような状態です。大体午前中はプロ対象で、午後にアマチュア対象のものが行われています。夏休みや冬休みは、よりクリエイティブなワークショップが行われていたり、海外からゲストが来ていたりします。そして、「FACTORY」の機能があります。プログラムディレクターのディレクションだけではなく、タンツファブリックのプロダクションがあるということです。大体スタジオが4つくらいあるのですが、もう狭すぎて何年か前に分校ができました。とにかく朝から晩まで、月曜から日曜まで何かしらが行われている。基本的には、場所貸しもしているのですが、そこまで高くはなく、フリーランスのアーティストでも借りれるような価格です。とにかくスタジオが大きいですね。DaBYの広さの2倍くらいが基本かな。ただファンディングシステムはなく、あくまで場所やハブです。

また、ウェディング地区にウーファスタジオ(UFER STUDIOS)があります。ここもハブのような機能があって、元々工場を改装してできたダンスハウスです。17個スタジオのようなものがあります。この内のスタジオ6や7をタンツファブリックが借りていて、このように様々なインスティチューションがここを分割利用しているんです。なので規模が違うという前提なのですが(笑)。なぜここを次に紹介したかというと、スタジオ17個ある内の半分くらいは私が通っていたベルリン芸術大学が借りているんです。学生はここで授業やクラスを受けたり、ディスカッションしたりというMAプログラムを遂行しています。

私が通っていたのは、ソーダ(MA Solo/Dance/Authorship [SODA])という、1学年に8人しかいない科です。ソロアーティストとして、どのように自分の身体を使って、創って、遂行するかという自作自演のためのプログラムで、修了制作には自分が出演しなければいけません。もう一つ別のプログラムでコレオグラフ(MA Choreography [maC])があり、コレオグラフを専門に修士号を取るため、その人達は終了制作に出演してはいけない。それもウーファスタジオで行なわれています。SODAとMACが双子みたいな感じであります。さらにバッチェラー(BA Dance, Context, Choreography)があって、この3プログラムがウーファスタジオ中でグルグル回っていて、その横でプロフェッショナルなプロダクションも回っているので、アカデミズムとプラクティスの実践が、中庭で常に物理的にすれ違っている。そこが本当に良い場所だなと思います。

あとは、マラメオ(marameo)を紹介します。私はあまり縁がないのですが、テクニックを磨くところです。ゲストコレオグラファーがフレーズを教え、それを真似をしてラーニングしていくような内容で、毎週異なるゲストアーティストのクラスがあるという感じです。また、プロダクションは持ってないはずです。ワークショップショーイングはあるかと思いますが、そこからツアーをサポートするような役割は全くないです。

タンツファブリックやウーファスタジオに私がよく行ってたのは、やはりダンスをどう定義するかということがかなり広いからです。アート系のパフォーマンスや、デュレーショナルワークといった8時間くらいずっと上演して出入り自由にしているスタイルなど、そういったフォーマットに対しても非常に肯定的で、サウンドパフォーマンスみたいな人たちも出入りしているという感じがします。ダンスハウスごとに多少特色はあるかと思いますが、街自体はかなりダンスを広く扱っている印象があります。

東海:ありがとうございます。物理的なスタジオ環境もすごく充実してると思いますし、やはり機会がいくらでもあるところが、おそらく日本と違うのではないかと思います。

日本の現状とDaBYの取り組み

東海:唐津さん、今のお話を踏まえて、日本の状況とDaBYを作られた思いも含めてお話しいただけますか?

唐津:本当にこのような話を聞く度に、羨ましいなと何十年も思いつつ、日本のダンスの世界で生きてきましたが、日本の状況の前提を少しだけ共有させていただきます。日本の場合は、ダンス専門、音楽専門の劇場やクリエイション環境が、ほぼない状態なんですよね。劇場という言葉自体も本当に新しい概念で、どの地域に行っても文化施設があると思いますが、文化施設は、基本的に芸術だけではなく、例えば政治家の集会や地域のカラオケ大会、合唱コンクールだったり本当に色々な人たちに開かれた場所として公に使われている、ある意味「箱」なんですよね。その中は、いつでも管理されている状態で現状復帰が基本です。そういった場所ですから、クリエイションを継続的に行うこともできないですよね。実は、日本では公立文化施設と言われるものが3,000館くらいあるんですよ。このように建物はあるけれども、ソフトがない。日本はダンス教室がすごく多いため、創りたい人、踊りたい人だけが増えていく中で、創る場所がないことが、大きな問題だとずっと感じていました。

そこで、なんとか創る場所を確保できないかということで、海外に視察に行ったりする中で、ダンスハウスを見て回るようになったんですね。実は、私が一つモデルにさせていただいているダンスハウスがあって、ダンス・ベース・エジンバラ(Dance Base Edinburgh)というところなんです。そのため、このダンスハウスは、Dance Base Yokohamaという名前にしています。これまでお話いただいたように、ダンスハウスも様々な種類があります。目的もダンスハウスによって異なり、クラスがメインのところもあれば、クリエイションがメインのところもあります。また、プロフェッショナルを対象に開催しているものもあれば、近所の人たちにまでオープンに開いているところもあり、どこまで開かれているかということも違います。私も今まで見ているところは限られてはいるのですが、エジンバラのダンスハウスは、クラスの機能、レジデンス機能、パフォーマンス機能など割とコンパクトにまとまっていて、さらにエジンバラフェスティバル(Edinburgh International Festival)という大きなフェスティバルの時にもダンスのパフォーマンスの中心になっているダンスハウスなんです。そういったことから、こういうものが日本にできたら、日本のダンスの環境が変わるんじゃないかと思い、モデルにさせてもらった場所です。

日本では、ダンスハウス自体が本当に少なくて、神戸のダンスボックスや、東京のセッションハウスなどがありますが、それほど多くはないんですよね。それぞれプライベートで運用されていて、毎回自分たちで補助金を取らなければならない厳しい環境の中で、運営しています。その中で、日本の場合には、何をすべきかというところがまだまだ定まらない。とにかく無いもの尽くしなので、いろいろなことをやりたいなと思っています。クラスもできればいいし、レジデンススペースにもなってほしいし、ダンサーやダンスが好きな人達が集まるようなコミュニティとしての機能ももちろん持たせたい。また、今日のようなセミナーを開催した時に、一般の人にも興味を持って聞きに来てほしいということなど、色々詰め込んでしまったのがDaBYのスタートでした。

でも、いきなりコロナになり、本当にできないことだらけになってしまったんですよね。オンラインも使いながら、ちょうど4年目になりました。当初のコンセプトは、プロフェッショナルなダンス環境の整備とクリエイター育成に特化した事業を企画運営するダンスハウスとしました。日本では、ダンサー、それからダンスにまつわるスタッフたちがそれを仕事にすることができない。自分はダンサーと名乗っている方々でも、お金をもらうどころか、自分でチケットノルマを払って作品に出演することの方が多いのではないかと思うんですよね。そういった中でプロフェッショナルな意識を持って、これが仕事になるという環境を少しでも作れればと考えてスタートしました。毎年、日本の状況の中でどういった場所になるのがいいのかということを、日々皆で一緒に考え、模索しているのが現状です。

先ほど北欧のお話がありましたが、「ヨーロッパ型のダンスハウス」みたいなものが元々あったところから、今まさに新しくダンスセンターができたり、ダンスに補助金がついたり、そのモデルを自分たちの国にフィットさせるということを頑張っていている状況なんだと思います。日本は、国ではなかなかそれをすることがないので、プライベートなところが少しずつ日本なりのダンス環境を生み出して模索している段階です。今回のトークでも、今の日本の中でどういった形であれば、より良い環境が作っていけるのかということを、私たちももっと考えていきたいなと思い、様々な事例を参考にさせていただきたいと考えています。

OpenLab DaBY Round Table Talk ケーススタディ:海外の創作環境(2)に続く