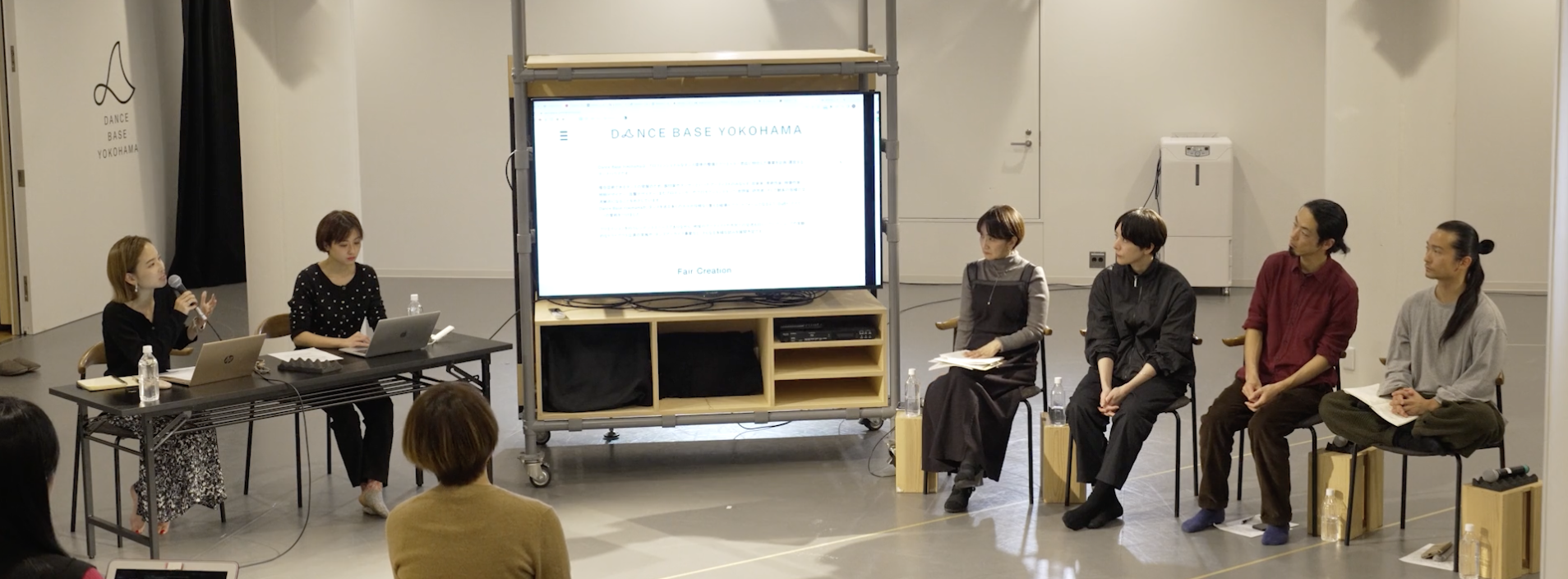

OpenLab DaBY Round Table Talk vol.1 ハラサオリ× 濱田陽平× 藤澤拓也× 唐津絵理 ケーススタディ:海外の創作環境(2)

OpenLab DaBY Round Table Talk ケーススタディ:海外の創作環境のvol.2です。

■vol.1はこちら

登壇者:ハラサオリ、濱田陽平、藤澤拓也、唐津絵理

ファシリテーター:東海千尋、神村結花

それぞれの拠点におけるアーティスト活動の続けやすさと課題

東海:ありがとうございます。これまで皆さまに、ダンス・ハウスとしてどのようなものがあるのか、フラットにお話していただいたと思いますが、今度はもう少し主観的に、ご自身が身を置かれていた中で、ダンスハウスの環境や社会システムなど、この環境ではダンスがやりやすいな、こういうところがいいなと思うところを教えていただけますか?

また、逆にやりにくいこと、それはもしかしたら日本人というマイノリティだからということもあるかもしれないですし、単純にその国の中でのダンスの位置付けのマイノリティさから来るものかもしれないですが、そこでの課題についても、ぜひお聞かせいただければと思います。

ハラ:ダンスハウスの方向性として先程お話したように、「何をダンスとするか」ということが、ベルリンはとても広かったことが大きかったです。私は元々ビジュアルデザインを勉強して、学部とMAを出てからパフォーマンス、ダンスの方にシフトしていったバックグラウンドがあります。日本では、やはり23歳で突然ダンサーになりたいと思っても、今から体育大学へ行くの?みたいな。自分がやっていきたいと思った、身体というメディアを時間と空間の中に配置していく表現をダンスだと思えるチャンスがあまりなかったですね。こういうことがしたいとか、こういうアーティストが好きということがあったとしても、それがダンスにカテゴライズされるとはまさか思っていなかったから、もうどうしたらいいんだろうという感じでした。

結局、私が最初にドイツを選んだ理由は、デザインを勉強していた中で、バウハウスのデザインのムーブメントの中にかなり身体性の強い表現をしているアーティストがいたことです。デザインという視点から身体を扱うことだったら、今からでもダンスのようなものができるのではないかと考えていました。ベルリンに行く前、実はバウハウス大学で研修をしていました。そもそもそこで助成金を取って、受け入れてもらったことがありました。ワイマールにある現存のバウハウス大学と1900年代にあったバウハウスでインスティチューションとしては変わってしまっていますが、資料が充実していたり、バウハウス的エッセンスや造形の勉強になりました。

そこで、ダンスやコンポラリーダンスの最前線でやっていくには、地方ではなく、ベルリンに行かなければいけないのかと感じて、ベルリンのダンスハウスに顔を出すようになった経緯がありました。そこで見たパフォーマンスが衝撃的で、フリーランスのダンスアーティストがソフィーエンゼーレという劇場で上演していた60分の作品が“ダンス”と言われていて、「これがダンスでいいんだ」と感じたのが最初です。彼女のプロフィールを見た時に、ベルリン芸術大学ソロ・ダンス・パフォーマンス学科修了と書いてあり、「ここに絶対入る」と決めたという行き当たりばったりだったのですが、やはりこれは日本では起こらなかったと思います。とにかくビジュアルが洗練されていたし、肉体的なダイナミズム以外で時間を変容させていくことをコレグラフとしてやっているということが、自分にとってすごく安心しました。自分が考えていることは何も新しくない、もうあるのねという感じで、ある意味、鍛錬のビジョンが22歳の時に見えました。ダンスって、日本だとある意味限定的に提案されてしまっていますが、ドイツの良さは許容度というか、外縁の部分がふわっとしているところが、不安から解放される良いきっかけになったのかなと思います。実際、バックグラウンドはビジュアルであったり、お医者さんを経て女優になって、私と同じソロ・ダンス・パフォーマンス科の同級生になったとか、そういうアーティストがたくさんいました。紆余曲折あって当然ということですね。

苦労した点と言えば、バックグラウンドを武器にしていくしかないということ。コンテクチュアライズ、つまり文脈化というのですが、その作業にコストや時間を取られて。助成金を取るために、今までどういうことをやってきて、なぜ今この時代にこれをやらなければいけなくて、自分がステージの上に立っているにはこんな根拠があってと、全て説明させられる。そのトレーニングは、やってよかったなと思いますが、活動を継続していく時に文脈化で勝負が決まってしまうことに疲弊しますね。自分のやりたいことの解像度が上がってくると、文脈化できないことだってやっぱりある。文脈化は、ドイツ社会における文脈のため、ドイツ社会のためのコンテンツとして自分を見つめ続けなくてはいけない。それによって失われる自分のプロセスもだんだん増えてきて。それで一旦お休みして、ドイツ社会からややドロップアウトしてみるフェーズが来た感じです。卒業してから4、5年。作品を見て衝撃を受けて、ダンサーになるぞと思ってから10、11年。きりも良いような気がして。最後1、2年の滞在はかなり苦しんだというか。この文脈化がどれだけ自分にとって重きを置くことなのか、翻弄されたということが正直あります。

東海:テキスト化を求められることと繋がるのですが、州を越えられないことも、結構システマチックなのかなと思ったのですが、その辺りはどうですか?

ハラ:それはそうです。文化制度がガチっと固められてる以上、融通が利かないところはある。そのせいで助成金を取れなかった時のやりようのなさ、もう今年終わったな、今期終了みたいなことがあります。

唐津:でも逆に、そこに住んでさえいれば、国籍などは関係がないということなのでしょうか?

ハラ:それは本当にそうです。ドイツ人が優遇されるようなことは、実際のところは分からないけれど、表面上はもう絶対に許されない。逆に言うと、少し話が脱線してしまうのですが、ベルリンはいわゆるポリティカルなこととパフォーマンスがかなり直結する。その年ごとにファンディングに受かりやすいトピックがはっきりとあるんです。今だと、リサーチのトピックが、政治的に複雑なイスラエルやパレスチナの情勢とバックグラウンドが繋がっているとか、少し前は移民やシリアのことだったり、ロシアとの関係とか。もうちょっと前はBlack Lives Matter、その前がMe too運動、フェミニズム・アート。大体1、2年ごとにかなり分かりやすく合格率が変わります。ジェンダー・パフォーマンスも、ベルリンのセントラルトピックなので強い。そこで、ジェンダー・マイノリティでもなく、移民でも紛争由来ではなかったり、黒人系でもないですし、アジアとなったら、彼らの期待するアジア的バックグラウンドを何か入れなくてはならない、みたいなことがあったりして。

州を越えられないことでいうと、州の中でやるのはもちろん自由なんだけれども、例えばベルリンはポリティカル・アイデンティティみたいなものがかなり強い。誰でも良いけれど、その代わりにアイデンティティと作品を直結させる。そしてダンス業界にバラエティが出てきていいねという風潮があります。渦中にいたりすると、本当に?と思ってしまうことはあります。チャンスは確かにあるけれど。

唐津:DaBYでレジデンスアーティストのオープンコールをしていますが、DaBYはどこの国の人でも良く、その住んでいるところや出生は全く聞いていないんです。そのあたり、ベルリンはどうですか?居住されている方が優先ですか?

ハラ:そうですね。まず助成は、国(連邦)から出る場合と州から出る場合があります。州から出る公的助成を使う場合は在住を証明できること、国からの場合はドイツのビザがあることが必要です。また例えば、タンツ・ファブリック(Tanzfabrik)が行なっているレジデンス・プログラムでは、国籍や住んでいる場所は関係ないです。自分で助成金を集めて、渡航費や滞在費をカバーできれば良いです。ただ、いわゆる日本でいう文化庁やアーツカウンシル東京みたいなものに関しては、証明が必要だと思います。

東海:お二人はいかがでしょうか?

濱田:今ノルウェーはクィアが多いです。僕はずっと身体に興味があって。20歳を超えてから踊り始めていて、バレエとかダンサーの身体を持ってない中で、もう出来上がっている身体を最大限に活用していきたくて。自分でどうにかできないかと考えてから、誰もが持ってるものというよりは、文化に育て上げられている、個人でもなくユニバーサルでもない身体みたいなものに興味があったんです。日本にいた時は、日本人の身体と西洋の身体みたいなことを考えていて、ずっとぐるぐるしたままノルウェーに行きました。それこそ文脈が全く違うので、通じるわけがないんですよ。それをどうやって向こうのコンテクストで通じるように再文脈化するかに、5年くらい費やしていたところがあって。2023年8月に1つ作品を発表したのですが、そこでやっと文脈化は深めなくていいか、そろそろ自分がどういう身体を追求したいのかということを喋ってもいいかなと、やっと気が付きました。

ノルウェーでいいなと思ったことは、何よりもクリエイションに対して対価をもらっていいという発想からスタートしている。後の話にも繋がるのですが、ノシュク・ダンスクンストゥネーレ(Norske Dansekunstnere)というユニオンがあって、そこより緩い団体なんですが、経験年数によって年間これくらいもらうべきだから、日当これぐらいはもらうべき、というようなガイドラインを出してくれていて。これを目安に助成金を出すんです。

唐津:ちなみに、1日どのくらいがベースになっているのですか?

濱田:ベースの日当+社会保障の税金を自分で払う分36.8%かけるのですが、私は今プロとして8年間やってきているので、1日で合計3,300クローナ。日本円だと45,000円くらいかな。パフォーマンスの場合は、回数関係なく1日5,000クローナほどと大体決まっているから、60,000円から70,000円弱。

唐津:物価も高いですよね。ノルウェーに7年ぐらい前に行った時に、マクドナルドのビッグマックが3,000円くらいして驚きました。単純に比較はできないですが。

藤澤:スウェーデンに比べても結構高いです。物価も、助成金も。ノルウェーは石油が出るので、国が豊かなのですが、基礎の生活にかかるお金がかなり高いので、お給料もスウェーデンと比べても倍くらい出るんですよ。そういう物価の違いもあります。

濱田:それで何が起きるかというと、ノルウェーのダンサーは国外で仕事をしないんですよ。特に僕が住んでいたベルゲンは、ヨーロッパの他国から来ているアーティストの人たちも結構いたのですが、どうしても閉鎖的に感じてしまいます。制度としてしっかりしすぎていて、他の国で働くと家賃やローンを払えなくなる。逆にノルウェーでは、銀行は国から出る奨学金を安定した収入とみなすので、学生のうちに家を買う人がいたり、アーティストでも30歳手前で家を買うことは普通にあって、家賃を払うくらいだったら家を買う、という発想なんです。

唐津:保証によって安定して、すごく良い作品ができているのであれば、良いことだと思うのですが、お金をもらうことだけが目的になって、作品のクオリティが下がることだってあり得るわけじゃないですか。サラリーマン・ダンサーになった時に、自分でお金を出して身銭を切ってでも作品を作っていた時の方が良かったという話もやはりあるとは思います。その辺り、ノルウェのダンサーたちはどうですか?

濱田:そういえば、それが最初の衝撃でしたね。日本にいた時の方が面白い作品をいっぱい見ていたなって。よく分からないけれど、エネルギーが渦まいているものがたくさんあったなと。でも、ノルウェーに行って、中に入り込むことを考えていたら、食べることで必死になっていて。助成金を大きくもらった時も、同じ予算をもらっている人たちの3倍は働いているなといったことを考えていました。みんな仕事しないなと思ってしまって。守られすぎているのはありますね。

藤澤:北欧の人の基本的な考え方として、仕事とプライベートのプライオリティが一緒なんですよ。だから日本の人の価値観から見ると怠けていると思うかもしれないけれど、そもそも向こうはダンサーが家庭を持って子どもがいることも普通なんです。アーティストが仕事として確立されているので、当然の権利としてプライベートの時間を要求する文化の違いがひとつあります。

濱田:まさに、それで戸惑いつつも、その制度をありがたいと思うようになって。このプロジェクトを始めて自分が雇用をする立場になった時に、クリエイションプロセスでダンサーが1人妊娠・出産をして、8月のプレミアでは、1歳半になる子どもをずっと連れていました。1回は断られたんですけど、どうにか環境を作るからと言ったところから、さあどうする、ということをものすごいプレッシャーで、すごく考えさせられました。例えば、ノルウェーでは仕事をする時間が一般的には8時か8時半から16時なのですが、ダンサーは大体10時から16、17時かな。18時までクリエイションすることはなかなかないので、全然時間がないなと。ウォーミングアップして、少ししたら昼休憩になって、続けようと思ったらもう17時に近づいてきて、エンジンがかかってきたら終わらなければいけない感じで。赤ちゃんを一緒に連れてきていて、それ以上時間を伸ばせないことは、ジレンマとして経験しました。

藤澤:16時に仕事を終えなければいけないというのも、子どもの送り迎えがあるので、社会全体がもう16時で閉めるようになっています。スウェーデンは16時ではないけど、僕はカンパニーにも長くいたので、子どもがいる人は16時で上がっていいよという法律もあったりしました。

濱田:スウェーデンでは夜ご飯の時間って何時くらいですか?ノルウェーは17時なんですよ。17時に晩御飯を食べる習慣があるから、それに合わせると16時に終わっていないといけない。その代わりに夜食を22時くらいに食べて寝る、1日4食の文化があるんですよ。

藤澤:晩御飯は18~19時くらいですね。ヨーテボリのカンパニーでも、昔は10時始まり18時終わりだったのですが、子どもの話が出て。試しに9時半スタートの5時半終わりにしてみようとなって、今度は8時始まりの5時終わりにしようという話になりました。皆が同じように働ける条件を整える動きが多いですね。公平性に関してものすごく厳しい国なので。

僕もダンスを始めたのが23歳で遅かったのですが、ダンスを始めた頃に、日本って年齢をすごく気にするなと感じました。23歳を過ぎたらダンスを始めちゃいけないというような風潮があって、それはちょっと違うのではないかなと思います。ダンスを始めて東京に出てきて、ダンススタジオでアルバイトをしていたのですが、海外からたくさん先生が来るようなスタジオだったので、機会があった時に「23歳だけどダンス始めるんだよね」と話したら、「若いじゃん!」と言われて。始めるか始めないかが重要であって、年齢は関係ない。もちろんプロになれるかなれないかは、その人の頑張り次第ですけれどね。

転職に関しても、すごく寛容です。北欧では大学の学費が無料だったり安かったりという違いはあれど、転職のためのサポートがものすごく豊富で。それはアーティストに限らず、1個やってダメだったらもう終わりではなくて、いろいろなことを試す機会がかなり開かれているという違いがあって、これはアーティストに限らず、日本で取り入れるべきことなのではないかなと思います。

あとポリティクスの話で、選ばれる作品が、去年は、イランから難民としてきた50代のレズビアンの方の物語とローカルのクィアの方の作品でした。それがいい、悪いではなくて。文化庁の作品を選ぶ立場の人とお話をする機会があって、その方も振付家なんですけど、「本当は花を題材にした作品も選びたいんだけれどさ」とおっしゃっていて、彼らもやりにくいんだよなと。見ていてポリティクスに偏りすぎてるかなという気はします。もちろん難民もLGBTQも大事な問題ですが、アートの本質という、政治や流行り、廃りにとらわれないものが少なくなってしまっている現状はスウェーデンでも見受けられるかなと思います。

助成金に関して、アーティストがどのように仕事を得るのか。カンパニーのアーティストはもちろんお給料が保証されていて、年金や保険も全部カバーされているのですが、フリーランスはそれがないので、それをどうするのか、1996年にスウェーデン政府の議題として上がったんです。どんな仕事の人も必ず失業保険をもらう権利、休みを取る権利、家庭を持つ権利があるのですが、フリーランスアーティストに関しては、法整備がされていなかったんです。それが議題に上がって、まずは劇場に所属する俳優のトップとフリーランスの労働組合の俳優のトップが話し合いを設けて、草案を政府に提出したんです。その結果、連盟できました。その連盟はフリーランスの人たちをサポートするためのシステムで、彼らの仕事がない時に、労働組合が給料の目安を作り、フリーランスの人に支払います。もちろん全員ではなくて、労働組合に登録された方には保証しますと。これは、お金がふって湧いてきたわけではなくて、元々ある失業保険の枠組の中で、フリーランスに対して行われていなかった保証を行うようにしようと予算があがったんです。

その後、2006年にダンス・アリアンセン(Dansalliansen)というダンス連盟が設立して、最初は3名だったのが、現在は70名のダンサーが所属していて毎月のお給料をもらっています。僕もそこに所属しているのですが、あくまでもダンス・コミュニティを活性化させるための投資であって、ずっともらえるわけじゃないんです。2年更新制で、2年間に8ヶ月はダンサーとしてプロジェクトを起こすなり、他の人のプロジェクトに出るなりアクティブに活動する必要があります。ダンス・アリアンセンとダンス・セントラム(Danscentrum)、ダンスハウスは連動していて、お給料はもちろん、日々のトレーニングを無償でフリーランスのダンサーにも提供しています。ワークショップのために国内外からアーティストを呼んだり、コレオグラフファー・ミーティングという様々な振付家を招いたワークショップで、ダンサーと振付家が出会うきっかけを作るという活動をしていたりします。これは日本でもできそうだなって思うんです。先程、3000個の空っぽの箱が日本中に落ちているということも、なんで誰も使わないかって、やはり使用料が高いんですよね。特に郊外の方とか、立派な箱が立ってるけど誰も使えないという状況があって。そういったところは政府との掛け合いになるので時間はかかるかもしれないけど、箱を有効活用したら財源としてもプラスになっていくと思います。もう既にある場所をどのように活用するのかは、考えるべきことなんじゃないかなと。

東海:私は法律家なので、フリーランスに対しての支援の仕組みが1996年から考えられてたというのは結構驚きでした。日本は今やっとフリーランスのための法律ができたところで、それが業界特性に合わせてというのは、また先の話になるので。それがただちに遅れてるという風には思わないですけれども、そもそも環境がだいぶ違うんだなと思いました。

藤澤:そうですね。アーティスト側の意識としても、どこからプロと呼んでいいか分からないという話も出ましたけど、自信を持って「これは自分の仕事だ」と言いにくいというアーティスト側の意識も変えなければいけないし、趣味でお金をもらっているというような社会側の意識も、これはちゃんとした仕事なんだよ、と両方の意識改革がまずは起こると良いのではないかと思います。

OpenLab DaBY Round Table Talk ケーススタディ:海外の創作環境(3)に続く