舞台の外で考える|第4回「企画について」|小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク × Dance Base Yokohama

「舞台の外で考える」は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクがこれまでの活動を軸に、上演の枠を超えた視点から思索を展開する連載である。連載は、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクとDance Base Yokohamaの共同で実施され、各回ごとに両Webサイトを交互に往来しながら進行する。実験的かつ内省的に、舞台芸術に関わる多様な側面を探究し、アーティストと創造環境の新しい関係性を浮き彫りにする。

▶︎第1回「演出補について」|小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

▶︎第2回「滞在制作について」

▶︎第3回「喪失について」|小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

シンクロニシティ

「企画」を考える。最も重視するのはその「見た目」、すなわち「ルック」である。インプットは、体内の情報量を増加させることに比例して選択肢を「増やす」行為ではなく、むしろ「減らす」行為だと捉えている。洗練のためにする引き算。良い影響、良い刺激はただ「良い」ものとして受け容れ、世界に対して私たちがそれらを「他者」として自覚し、私たちは私たちにしか「体験させることのできない」ものを探究し、出力される「表現」を練り上げ、磨き続ける。

舞台芸術の世界は狭い。舞台芸術に限らず、世界ではお互いがお互いを知らないままに様々な場所で同時多発的に「似たような」ものが頻出することがある。その「同時代」性にはおもしろ味を感じる。しかし、私たちが危惧しなければならないのは、「オリジナリティの欠落」による「客観性の欠如」である。「企画」を考えるにあたって、自覚的であれ、無自覚的であれ、私たちは客観的な「既視感」に対して、常に鋭敏でなければならない。

私たちの「表現」も、「何々っぽい」と形容されることが過去あった。最近は本当になくなった。思われていても言われなくなっただけかもしれない。いずれにしても、むしろどんどん「わからない」と言い続けられたほうが、至極健康的で幸せな気持ちになる。「何々っぽい」と言われたことが、事実として私たちが「体験したことのない」ものとの比較だとしても、つまりは「同時代」的な共鳴によっての発現だったとしても、私たちはその「何々」の対象を徹底してリサーチしてインプットする。そして「っぽい」と思われる部分をすべて「やらない」ことにするという決断を下し続けてきた。それは生存戦略と呼べるような賢明なものではなく、単に私たちが気持ち良くないからに他ならない。だから、私たちはきっと私たちのメカニズムを「おもしろい方へ」発展させることはしていないのだと思う。結果としておもしろくなってくれれば有難いことだが、「もっとこうしたらおもしろくなりそう」と思えてしまうことは、きっと簡単に選ぶことのできる選択肢であるからだ。私たちは「他者」が選ばないであろうルートを発見し、世界に共有することを探究する。それはただひとつ「私たち以外の誰かがやってくれることは、私たちがやるべきことではない」からである。

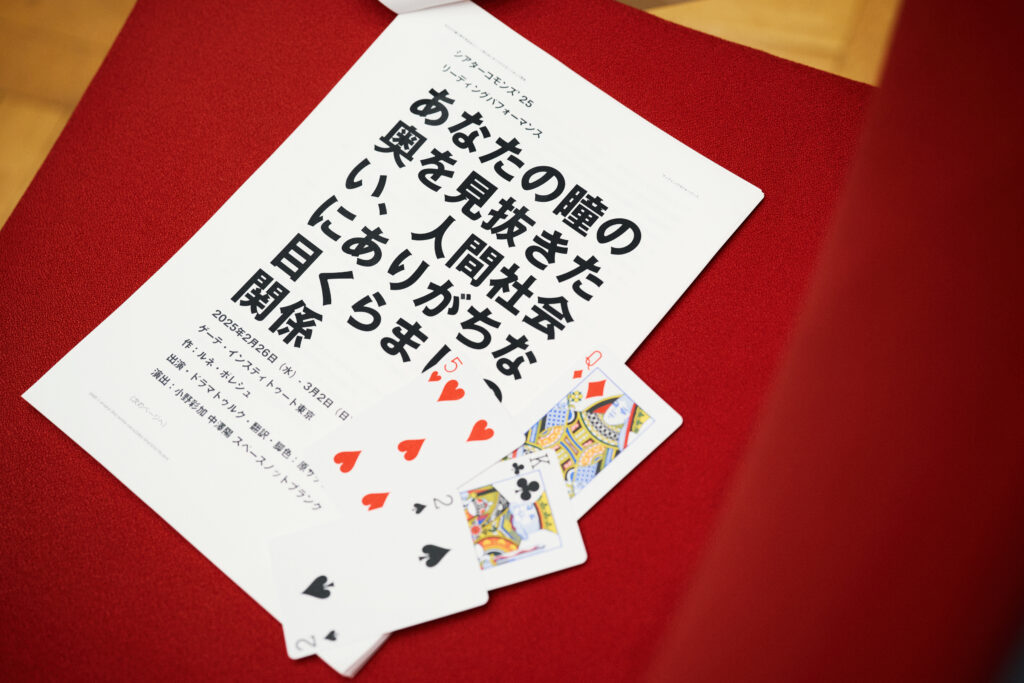

私たちは、シアターコモンズ’25での、ルネ・ポレシュ『あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係』のリーディングパフォーマンスの演出依頼を受けた。恥ずかしながら、ルネ・ポレシュのことは全く知らなかった。そこからインタビューを読み、戯曲を読み、ルネ・ポレシュのテキストの「在り方」が、私たち独自のテキスト生成メカニズム「聞き取り」と酷似していることを知った。若干異なる点と言えば、私たちのメカニズムが「他者」を起点に発現したのに対して、正しいかはわからないが、ルネ・ポレシュは社会や世界に対する「自己」を起点として探究している点ぐらいだと思う。私たちはルネ・ポレシュを知らないところから、自然発生的にルネ・ポレシュと同様の手法に辿り着いた。シンクロニシティである。それに驚き、ニヤつき、同時に、やはり早急に「聞き取り」を「完結」させねばならないと思う。

あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係|シアターコモンズ’25 2025年2月-3月 ゲーテ・インスティトゥート東京

©︎ シアターコモンズ’25 / 撮影:澤木亮平

リーディングパフォーマンス

感覚として、私たちの創造作業では、最終的な「上演」に表れる物事の10倍以上の容量の物事をイメージし、リサーチし、実践し、手札として揃えることをしている。その手札の中から実際に「上演」に表れて良いと判断できるものを、私たちの采配によって決定し、組み立てている。私たちが演出者として取り組むことは、「創る」こと、とその「創られた」ものを「体験する」ことである。「創る」だけに執着してしまうと、アイデアの発露のみに傾倒することとなり、それらが「上演」の「表現」の品質を担保できるか否かの判断の全てを観客に委ねることになってしまう。反対に、「体験する」だけに執着してしまうと、本義的に「演出」という立場は不要なものとなってしまう。であるからして、私たちは「創る」、「体験する」という過程をひたすら交互に繰り返し、観客に何を「表現」することが、私たちのその都度の「上演」にとって相応しいのかを丁寧に判断することにベストを尽くしたい。率直な言い方になるが、「私たちがやりたいことをやり、私たちが体感してみたいものを上演している」と言える。そうでいいし、そうでなければお金をペイしてまで劇場に訪れる価値がないとも思う。私たちは観客の好奇心を愛し、想像力を信じている。

ルネ・ポレシュ『あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係』リーディングパフォーマンスの演出をすることとなり、私たちがその「企画」に照らして検討したことを紹介する。まず、リーディングパフォーマンスの概要を説明する代わりに、私たちが当日パンフレットに寄稿した文章を引用する。

《「リーディングパフォーマンス」と聞いて、みんなで戯曲のリーディングのパフォーマンスを「見る」上演だと思われている方がいるのではないかと懸念しています。しかしこれは、みんなで戯曲のリーディングのパフォーマンスを「する」上演です。これはシアターコモンズが第3回目となるシアターコモンズ’19より行なっているもので、私たちはその時ボランティアとしてシアターコモンズに参加しており、中村佑子さん演出によるスーザン・ソンタグ『アリス・イン・ベッド』と、萩原雄太さん演出による太田省吾『更地』で、お客様をご案内した後に、パフォーマンスをしました。翌2020年のコロナ禍の影響により、シアターコモンズ’20のリーディングパフォーマンス(市原佐都子さん演出によるジャコモ・プッチーニ『蝶々夫人』と、中村大地さん演出による松原俊太郎『正面に気をつけろ』)はオンライン配信に変更となり、シアターコモンズ’21以降は行なわれなくなり、今年遂に復活します。》

シアターコモンズ’19へのボランティア参加の経験から、私たちはリーディングパフォーマンスという上演形態に対して事前の理解があった。その解像度の高さ、そしてルネ・ポレシュと私たちの偶然の親和性から、この演出の依頼は必然であり、私たちにしかできないものを表現できるだろうと強く感じていた。

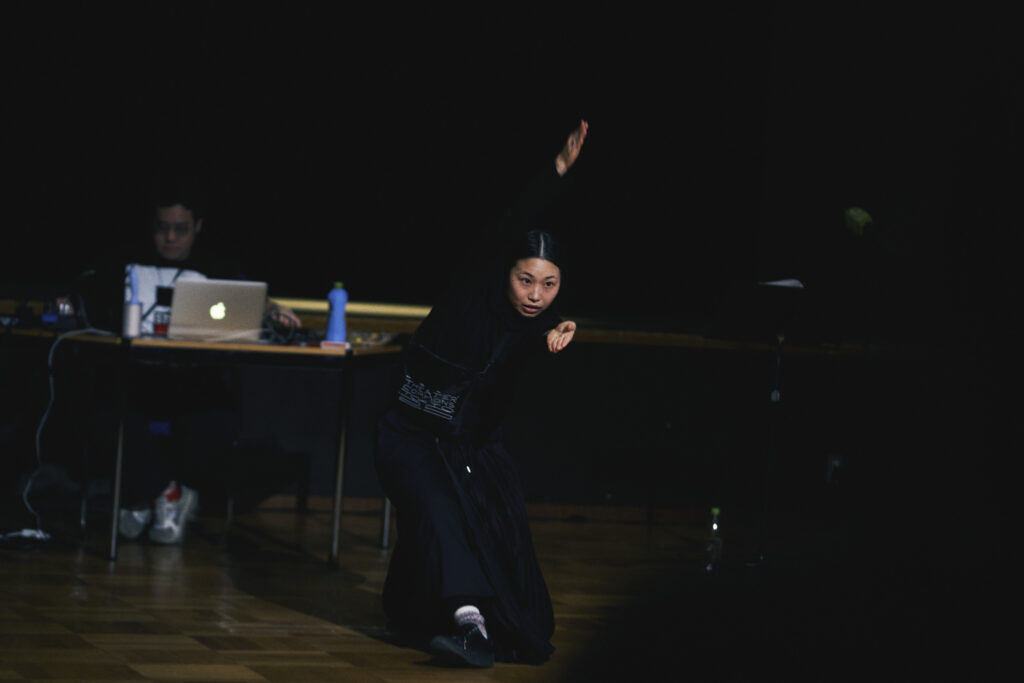

如何に普通の輪読にしないか、ということを念頭に検討を開始したが、ドラマトゥルク、翻訳、脚色、そして出演として原サチコが上演の場に居ることが企画の前提となっていた時点で、普通になることはないだろうと想像していた。観客≒私たち↔︎原サチコ↔︎ルネ・ポレシュの関係性があらかじめ成り立っており、私たちは演出者でありながら、「最初の観客」として原サチコを介してルネ・ポレシュの戯曲、言葉、芸術観念、そして生き様を知り、受け取っていった。私たちが「演出」として注力した仕事は、その受け取ったものを、リーディングパフォーマンスという上演形態にどのように落とし込むかを考え、形にすること。つまりその特異な上演形態に「私たち独自のルール」を付与することであった。

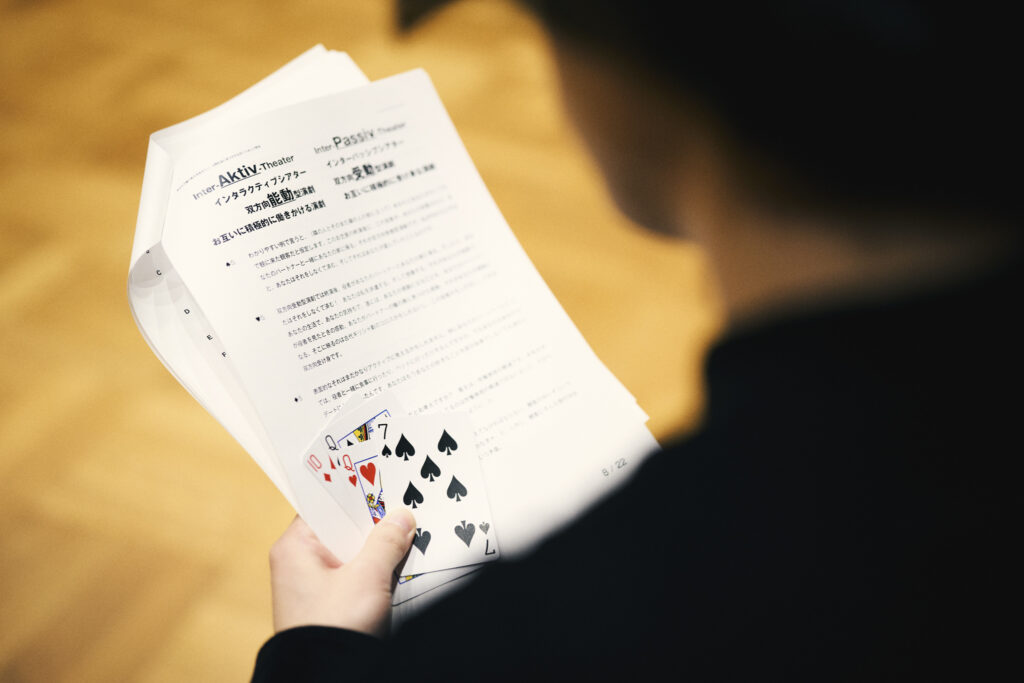

観客の総数は基本的に25名を想定しており、1名あたり約2回ずつ台詞を読むことになる設定が相応しいと考えた。台詞を50個程度に区分けし、それぞれに番号を振る。番号札を配って読む箇所を定めるというアイデアを発案したが、いざ番号札を作ろうという直前の段階で、ジョーカーを除いたトランプが52枚であることに気が付き、番号札の代わりにトランプを使う案に切り替えた。観客席の配置は「見た目」として車座になるように椅子を並べ、まるで「集会所」のような空間になるように設定した。トランプをランダムに配ることで、読む順序は席の並び順にはならず、その持ち札によって喋るべき台詞が適当に配分され、まるで演劇の「読み合わせ」のような時間と空間を生み出すことができた。これは、原サチコから稽古中に伺っていた、ルネ・ポレシュの創造環境から想起した空間設定でもあった。短期集中的な上演日程の中で、全ての上演を無事終えることができたのは、シアターコモンズでインターンを務める岡田結実さんと関口真生さん、技術監督の尾崎聡さん、音響プランの稲荷森健さん、そして制作の藤崎春花さんをはじめとする、シアターコモンズのスタッフの皆様の多大なる尽力によるものであり、この場を借りて、心より御礼申し上げたい

私たちの演出は、私たちが存在感を示すためだけにどこか知らないところから何かを引っ張り出して、そのフィルターを通過させて新たな尺度を生み出そうとする作業ではなく、私たちが受け取った戯曲の印象を、如何に私たちを透過させて観客に共有することができるかを考える作業だと思っている。私たちの思考、目的、自我、その他諸々は上演において無色透明でありたい。その透明に漂うことができるのが私たちの特性であり、カラーであり、作家性であり、私たちですら不可解な部分である。その態度が「おもしろい」からこそ、私たちは現状舞台芸術を選択しているのであり、その探究の「次」に何が待ち受けているのか、私たち自身が最も気になっていると言える。

あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係|シアターコモンズ’25 2025年2月-3月 ゲーテ・インスティトゥート東京

©︎ シアターコモンズ’25 / 撮影:澤木亮平

リアクション

「企画」は「反動」から生まれる。ダンスを創り続けている期間が長いと徐々に演劇が創りたくなってくるし、演劇を創り続けている期間が長いと徐々にダンスが創りたくなってくる。舞台を創り続けている期間が長いため、もう舞台は引退して音楽や映画や絵画や彫刻を創りたくなっているのも事実だ。

私たちは、「聞き取り」と「フィジカル・カタルシス」という独自のメカニズムを用いて私たちの「オリジナリティ」を示すと同時に、それらの反動から生まれた異なる指針やチーム編成を用いる「企画」を併行してきた。ざっくりと分けたものが、以下の通りである。

・独自のテキスト生成メカニズム「聞き取り」を用いたオリジナル作品

第8回せんがわ劇場演劇コンクール、グランプリ受賞、「聞き取り」を用いた最初の作品『ラブ・ダイアローグ・ナウ』。リアリズムの攪拌を目指す『本人たち』。冷たい舞台『氷と冬』、『救世主の劇場』。物体三部作『舞台らしきモニュメント』、『言葉とシェイクスピアの鳥』、『原子』など。

・独自の振付生成メカニズム「フィジカル・カタルシス」を用いたオリジナル作品

ヨコハマダンスコレクション2022 コンペティションⅠ、城崎国際アートセンター賞 および 若手振付家のための在日フランス大使館・ダンス リフレクションズ by ヴァン クリーフ&アーペル賞受賞、「フィジカル・カタルシス」の最後のフェーズ『バランス』。「フィジカル・カタルシス」=「ダンス作品以前のダンス」を「ダンス作品」にする『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」』、『ダンス作品第3番』など。

・劇作家の松原俊太郎との協働作品

2019年初演、2021年にリライトして再演『ささやかなさ』。2020年初演、2024年にキャストを変更して再演『光の中のアリス』。2021年初演、穂の国とよはし芸術劇場PLATの「高校生と創る演劇」として制作した『ミライハ』。KYOTO EXPERIMENT 2022にて初演、演劇と映画を融合した『再生数』。2023年初演、2024年再演、戯曲の執筆と上演の構築を同時進行して制作し、松原俊太郎も出演した『ダンスダンスレボリューションズ』。

・メグハギサーガ(劇作家、演出家、脚本家、造形作家の池田亮 および 作曲家、演出家の額田大志との協働作品)

第1部『ウエア』。第2部『ハワワ』。スピンオフ『セイ』。第3部『ノーン』。

・「フィジカル・カタルシス」から派生した「継承する身体」シリーズ

contact Gonzo 物理学シリーズ『訓練されていない素人のための振付コンセプト』。ジェローム・ベル『ピチェ・クランチェンと私』を原案とする『松井周と私たち』。多田淳之介『再生』。

私たちの活動は「反動」により発散している。そして集束もしている。客観的にも主観的にも、どっちつかずに見える、感じる。しかし、全てが繋がっているようにも見える、感じる。それらが「両方ある」のである。そして、「反動」を重ねた私たちの「企画」の現在地は、「作品」を「作品」として「検証する」フェーズにある。

あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係|シアターコモンズ’25 2025年2月-3月 ゲーテ・インスティトゥート東京

©︎ シアターコモンズ’25 / 撮影:澤木亮平

『光の中のアリス』そして「ダンス作品」

新たなチームを創りたい。『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」(以下、『ダンス作品第1番』とする)第1部』を2025年1月に上演し終えた後に、そう思った。私たちは「作品」を「作品」として「検証する」事例に乏しいからである。

舞台芸術において、初めからレパートリーとして作品を創り、再演の際にスケジュールが合わなければ出演者を変更しながらでも同じ形で上演をし続けようとする理由は、その多くが「ビジネスの都合」であると感じる。舞台芸術のメディア特性上、生きている私たちも観客とともに歳を重ねるし、時代ごとに考え方も変化していく。反動に従うことが、私たちが舞台芸術を探究する最大の理由であり、その先には早々と「次」なる原理が待っているだろう。

そう今も思っているのは事実だ。しかし、その反動としてなのか、2021年以降、舞台芸術というメディアの「残り方」について、興味が湧き出てきた。例えば、その興味に従って、「聞き取り」を用いて制作している「物体三部作」は、「聞き取り」によって生まれるテキストは「上演の副産物」でしかないとしていたスタンスを裏返し、「戯曲」を生み残すことが最終到達点であると考えながら制作しているものである。さらに、企画「継承する身体」は、私たちがオリジナルとなるメカニズム「フィジカル・カタルシス」を創るように、先の世代のアーティストたちが同様にオリジナリティの発現を志して開発した「メカニズム」の数々を私たちが体験し、言わば現代に甦らせようとするものであった。

前提として、「ビジネスの都合」に則るのは、普遍的なものであるために重要なことであり、全く否定的に捉えてはいない。ただ、私たちが舞台芸術のメディア特性に対して、私たちなりに探究するための根拠が欲しかった。そして今、どれだけ多くの人がそれを根底的に検証して来たのかはまだわからないが、舞台芸術において、「継承」することによって検証できる新しい「作品」の価値があるのではないかと私たちは思っている。

『光の中のアリス』は、2020年12月にロームシアター京都のノースホールで初演した、劇作家の松原俊太郎との協働2作目となる作品である。2024年11月にシアタートラムで再演するにあたって、新たな出演者として伊東沙保と東出昌大を迎えた。伊東沙保演じるミニーは、初演では佐々木美奈が演じており、東出昌大演じるバニーは、初演では矢野昌幸が演じた。私たちにとって、「同じ作品で出演者を変更して上演する」初めての経験であった。それまでは、出演者が変われば、タイトルが同じでも「まるっきり異なる作品」になってしまうことが常だったからである。この再演では、松原俊太郎との事前の話し合いの時点で「リライト」は施さないこととして、一部の出演者や会場の変化に応じて新しい演出を検討する以外は、なるべく初演からの純粋なアップデートとして上演することを目指した。

結果として、舞台芸術における、「時代の変化」などに比する「変化」というものは、当然の如くナチュラルに生じるもので、私たちが変えよう変えようと努力しなくたって変わらざるを得ないものなのだ。私たちは、変えないことに恐れを抱いていたのかもしれない。時として、メディアの特性に対して批評的な態度を取り過ぎることが、私たちが私たち自身から「検証する」機会を奪うことになる可能性もあるのだと実感した経験だった。

そして、「ダンス作品」である。「ダンス」を「ダンス作品」にする、というコンセプトにおける、私たちのこれまでとの最大の違いは、振付が「委譲」され得ることの許容にある。ダンサーが変われば「表現」も変わるかもしれない。しかし、私たちが創った、創っている、これから創る「ダンス作品」は、「振付」は基本的に変わらないものとして保存され、ダンサーが変化することによって都度「作品」を「作品」として「検証する」機会が与えられるものとなる。「フィジカル・カタルシス」で創られる振付には、オリジナルの本人性が宿っている。しかし振付が「委譲」されることは、決してオリジナルを否定する行為ではない。そこに新たなダンサーの新たな本人性を、オリジナルに対する新たな解釈として「表現」することが可能なのだ。それが『光の中のアリス』の再演の経験から学んだことである。私たちは、「作品」が持つ価値を大きな枠組みとして一先ず受け容れる。そこに異なる身体、異なる解釈が表れたとしても、そもそもの「作品」が持つ価値は大きく変動しない。むしろ検証が重ねられれば重ねられるほど、「委譲」が繰り返されれば繰り返されるほど、「作品」としての価値が多層的になる。やがてオリジナルと全く異なる「見た目」が表れたとしても、それこそを舞台芸術というメディアにおける最大の普遍性として「表現」することができると確信している。

あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係|シアターコモンズ’25 2025年2月-3月 ゲーテ・インスティトゥート東京

©︎ シアターコモンズ’25 / 撮影:澤木亮平

結び目(Knots)

新たなチームを創りたい。『ダンス作品第1番』第2部では、第1部で制作した振付をまず新たなダンサーに「委譲」するところから制作を開始したい。現在は、その「新たなダンサー」とどのように出会うのか、企画を検討している。オープンコール(公募)をする可能性が高い。私たちの方法論に興味を持ち、単なる「コピー」ではなく、独自の身体と表現を持ち込んで「トレース」することを前提に「委譲」されることを望むダンサーと出会いたい。私たちは、その新しい方法論に賛同し、私たちとレパートリー的に「作品」を続々と組み立てることに協働してくれる人々との結び目を築くように、新たなチームを創りたい。

『ダンス作品第3番』は、『ダンス作品第1番』と比べて、ナラティブとしての物語性よりも、ストーリーやシチュエーションとしての物語性を表面化させる「ダンス作品」になると想像している。私たちは一先ずの完成形を目指しながらも、その先の「委譲」の可能性を探り続ける。「作品」を新たな手札として揃え続け、私たちの「作品」があらゆる場所で、あらゆる解釈によって上演可能な状態を醸成したい。私たちの「戯曲」、そして私たちの「振付」を、私たちが知らない俳優、ダンサー、パフォーマー、それ以外の人々でも、それぞれの解釈で上演してくれることを歓迎したい。

『ダンス作品第4番』は、新たなチームによる断続的な制作となるだろう。『ダンス作品第5番』は、短い作品だがスペクタクルで、何度でも上演できるポータブルな作品となるだろう。『ダンス作品第6番』は、「フィジカル・カタルシス」のとあるフェーズの探究をさらに掘り下げるものとなるだろう。『ダンス作品第7番』は、『ダンス作品第8番』は、というように、私たちの「反動」による「企画」の探究は止まるところを知らない。どこまで行くつもりなのだろうか。その探究の「次」に何が待ち受けているのか、私たち自身が最も気になっていると言える。

あなたの瞳の奥を見抜きたい、人間社会にありがちな目くらましの関係|シアターコモンズ’25 2025年2月-3月 ゲーテ・インスティトゥート東京

©︎ シアターコモンズ’25 / 撮影:澤木亮平

一先ずの終わりに

舞台の外で考える。今も、何を考えようと考えながら書き続けている。『ダンス作品第1番』の滞在制作が終わった後、私たちからDance Base Yokohama(以下、DaBYとする)に対して「レポート」なるものを書きたいと提案したのが始まりだった。いざ書き始めてみると、一度限りの「レポート」よりも、私たちが今考えていることを私たちのために包括的に振り返りたいという気持ちが芽生え、それが私たち以外の誰かの参考になる可能性が少しでもあるならばと思い、「連載」として再提案した。「場」と「アーティスト」の連帯を明瞭に示しながら、それぞれの存在を認知してもらうために、私たちのWebサイトと、DaBYのWebサイトを交互に共同展開するという特異な形態も、私たちからの提案である。DaBYはそれらの提案を快く承諾してくれた。私たちは、誰に頼まれるでもなくこの「連載」をしている。一体誰が読んでいるのかは、わからない。だが、私たちがいなくなった後も、この「連載」がどこかで読むことのできるものとして残せるようにしたい。

この連載は、「第4回」までを一区切りとして開始した。「第4回」を「最終回」と呼ばなかったのは、いつか「第5回」以降をまた考えることができるかもしれないからである。もしこの連載を私たちと共同展開しても良いと思ってもらえる新たな「場」があれば、ぜひ spacenotblank@gmail.com までメールしてほしい。「第5回」以降も、どこかの「場」と共同展開し続けることで、インターネットの大海原を渡り歩きながら読むことのできる連載として拡大していけるのであれば、それほど幸せなことはない。

この連載を読んで、私たちのことを知ってくださった皆様へ。私たちのソーシャルメディアは全て @spacenotblank で運営している。ぜひフォローしてほしい。また、皆様の言葉が、私たちの活動の励みになるので、ぜひ #舞台の外で考える を添えて、感想などを投稿してほしい。そして、また舞台で皆様と会えることを、心から願っている。

また会いましょう。

2025年3月27日(木)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク Ayaka Ono Akira Nakazawa Spacenotblank

二人組の舞台作家・小野彩加と中澤陽が舞台芸術作品の創作を行なうコレクティブとして2012年に設立。舞台芸術の既成概念と、独自に研究開発する新しいメカニズムを統合して用いることで、現代における舞台芸術の在り方を探究し、多様な価値創造を試み続けている。固有の環境と関係から生じるコミュニケーションを創造の根源として、クリエーションメンバーとの継続的な協働と、異なるアーティストとのコラボレーションのどちらにも積極的に取り組んでいる。2023年度より、Dance Base Yokohama レジデントアーティストとして、これまでに企画「継承する身体」の滞在制作、『訓練されていない素人のための振付コンセプト001/重さと動きについての習作(原作:contact Gonzo)』のショーイング、『ダンス作品第1番:クロード・ドビュッシー「練習曲」』第1部の滞在制作と上演を Dance Base Yokohama にて実施。世界に羽ばたく次世代クリエイターのための Dance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト “Wings” として、新作『ダンス作品第3番』を2025年5月より城崎国際アートセンターおよびDance Base Yokohamaにて創作、10月に愛知県芸術劇場 小ホールにて初演予定。