Dance Base Yokohama ワークインプログレスレビュー|小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』を観て語る【後編】

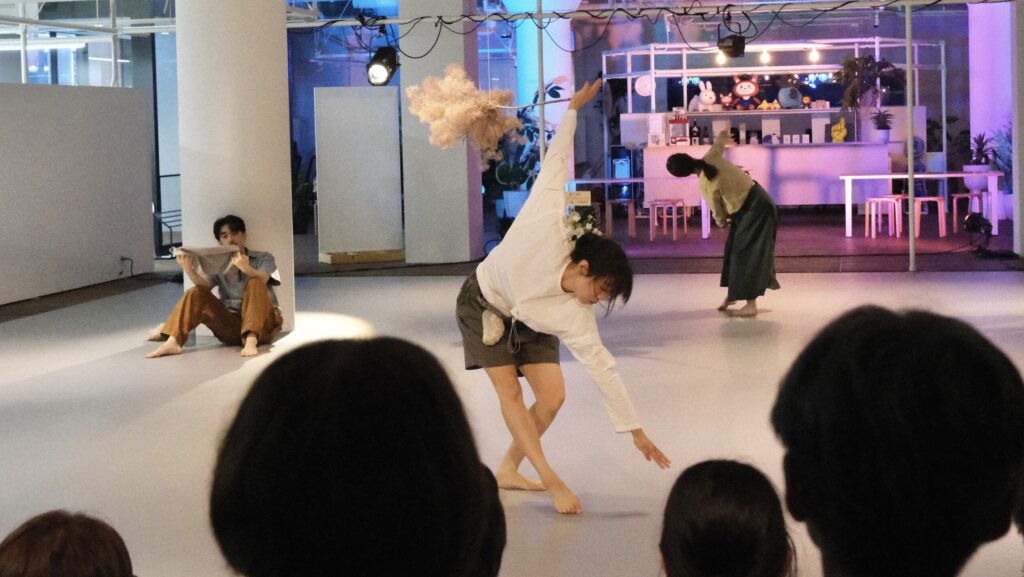

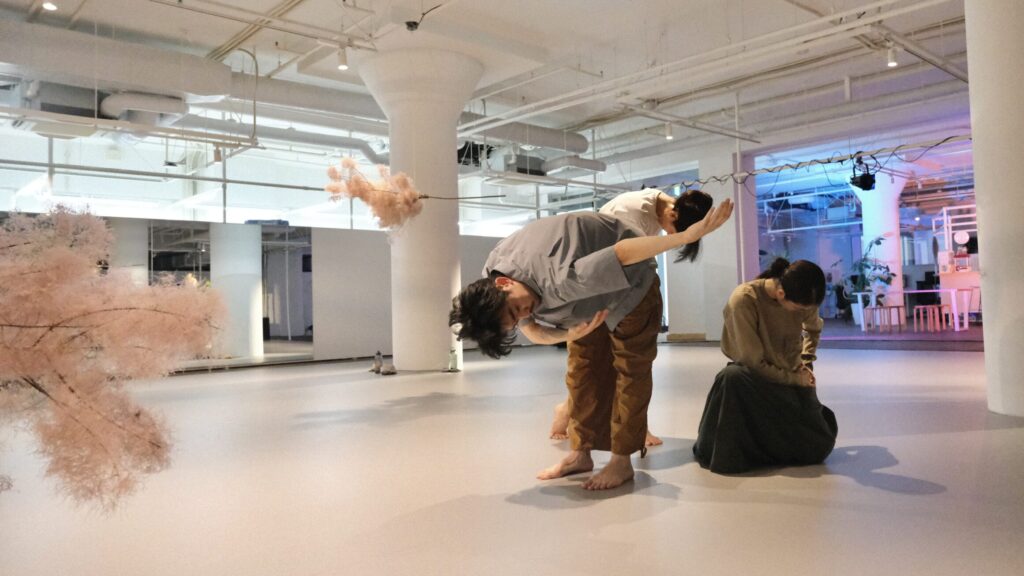

2025年8月30日・31日、Dance Base Yokohama(DaBY)にて、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクによる『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』のワークインプログレスが上演された。本作は志賀直哉の小説『城の崎にて』を「原案」とし、同年5月に城崎国際アートセンターでの滞在制作を経て始動したプロジェクトである。志賀が城崎で見たもの・書いたものに触発されながら、三名のダンサー(児玉北斗・斉藤綾子・立山澄)が「イメージの連続性」を身体で編み直す試みがなされた。今回のDaBYでの上演は、国際プロジェクト “Wings” の一環として行われ、10月末の愛知県芸術劇場での初演へ向けた通過点に位置づけられている。

このレビューは観劇した「ザジ・ズー」メンバー3名――木村友哉、丹野武蔵、西﨑達磨――が駒場東大前から渋谷まで歩きながら交わした会話録、そしてそれぞれが後日執筆した文章を通じて構成している。作品そのものだけでなく、観客としての実感や視点の幅を複数の声によって記録したものである。最後まで読むのは大変だから、思い出した時に読んでほしい。

▶︎前編はこちら(木村友哉、丹野武蔵、西﨑達磨による会話録)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

西﨑達磨のレビュー

レビューを執筆するにあたって、久しぶりに自宅の本棚に眠っていた志賀直哉の短編集を引っ張り出してきた。岩波文庫から出ているもので、表紙には「彼の随筆ほど“目に見える”ように書かれた作品はあるまい」とあった。どうやら志賀直哉自身も他人の文章を褒める時“目に見えるようだ”と評したらしい。であれば、まさに今回の作品もまた“目に見えるよう”であったかもしれない。目の前にダンサーがいて、それなのに「見えるようだ」という表現は奇妙かもしれないが、ダンスも演劇も本質的には「見えないもの」を喚起させる装置なのであり、スペースノットブランクという名前からも想起せられる通り、それは空白のない空間、見えないところにある何かを見せるための行為として読解することもできるだろう。列車事故、虐待される川辺の鼠、蜂の死骸などのいくつかの死のイメージを、DaBYの漂白的な空間と、なるべく不随意筋をなくそうとでも云うようなダンサーの定位感のある身体性がすっかり打ち消していて、しかし却ってそれが幽霊的な不在感にも繋がっているように思え、まさにそのことによって「今自分は見えるはずのないものを見ている」と感じたのだった。

また目だけではなく耳についても云えば、ダンスと音楽が互いにフィードバック関係を持ったものとしてとらえられた。聴こえない音が聴こえてくる感覚というか、出演者の頭の中で鳴り響いている音が、身振りや息遣いを通してこちら側にも伝わってくるようだった。(さっきから、見えないものが見えるとか、聴こえないものが聴こえるとか、幻覚症状に苛まれる人のようだ。)

さらに、改めて『城の崎にて』を読み返してみると、やはり文量の少なさ(8ページ)が印象的で、それを現代的に変換するなら「ブログ的」と表現されることも理解できたし、小説はひとつらなりの構造体としてとらえられるけれど、ダンスはmoment(刹那)の連続体であるというようなことも感じられた。そしてそれは文学というよりも(mmmの音楽もあいまって)音楽的・アルバム的なまとまりを生み出しているように思えた。

ところで、日本における「ダンス」というものを考えてみると、日本にバレエが輸入されたのが1910年代で、その後すぐにドイツ表現主義の影響で現代舞踊が生まれたため、日本のダンスは新しいものと旧いものが並走しながら構築されてきた、という奇妙な図式を描いていることになる。美学者・木村覚の本には、「コンテンポラリーダンスはイリュージョンを徹底的に排除した踊り」とあったが、土方巽の系譜をみる限り日本の前衛舞踏はむしろイリュージョニズム(というか東洋神秘主義)を積極的に採用しているように見える。つまり、日本のダンスは、イリュージョンを見せないための手法を使ってイリュージョンを見せようとする美しい倒錯があり、だから「命懸けで突っ立った死体」とは、まさにこのモダンとプレモダンの弁証法によって生み出された言葉なんだろう。

このように考えると、本作の「ダンス」というものもまた、コンテンポラリーの系譜としてのイリュージョンを排除した身体でありつつ、その方法を使って「志賀直哉という作家の体験」を、もしくは「城崎にて獲得したなんらかの身体」というイリュージョンを鑑賞者に見せようという倒錯が起こっていると感じる。それは冒頭にも述べたように、見えないものを見せようとする姿勢だろう。あるいはそれが、日本のダンスが抱えているような「動く」とか「踊る」とかいった問題に対するアンサーとしての「フィジカル・カタルシス」なのかもしれないと思ったり。

執筆者:西﨑達磨

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

丹野武蔵のレビュー

短い前置き。

「メモなど取らず、これは所詮僕の思い出話なのだから、責任を持ちつつ気楽に。そういう心持ちで書いたし、だから、まぁ、願わくば、そう読んでほしい。」

本文

最初のボトル置くところ良かった。ああいった「合わせる」という行為はともすれば、ダサい、に分類されるけれど、

まるで、できるサラリーマンのような遂行すべきものとの良い距離感で、合わせた行為からは、確実に始まりを感じた。劇的であった。この場合、演劇的という意味の量が多い、劇的。

終わりからも劇的なものを感じた。

歩き続ける2人。ふたり、であった。例えばけんじとりょうこなどではなく、例えば2体でもなかった。

ひとりは、懸命に踊り続けていた。与えられたタスクを、淡々と、過不足なく、懸命に。

エンドロールのようなものも流れた。終わり際、すっと踊るのをやめた。

いつのまにか2人は歩くことをやめていた。

これらを劇的であると、僕はそう感じた。

しかし何かが始まって終わるということに劇的でないことはあるのか?

出演者の動きには、それは動いていない時も含めて、明確な言語がある気がした。

運動なのか、模写なのか、まぁ正直どんな言葉なのかはどうでも良い。それがあると感じられることが、僕にとっては心地よく、また同時にやや息苦しさを感じた。

密度が凄まじかった、密度とは意識のことである。意識という言葉と言語という言葉を僕は似たような意味として捉えている。

それにしても、この上演を見た日は、暑すぎた。でも、ダンスベース横浜は涼しかった。

時々足元に吹く、ささやかに涼しい、爽やかな風が心地良かった。

涼しかったから、涼しかったのか?涼しいと感じる心余裕が生まれたから、涼しかったのか?息苦しさを感じていたのに?

そういえば城崎温泉に一度行ったことがあるが、あそこの暑さたるやいなや。

みんな浴衣でカランころんと。温泉のせいで体がほてっていたのか、暑さのせいなのか、よく思い出せない。夜は寝付けなかったな。暑すぎて。

川があったな。石畳だったかも。

ぐるぐると歩き回った記憶もある。

これは想起である。タイトルに引っ張られすぎてしまって、最初の方はそこから逃れようと必死だった。

逃げること、について考えたかも。

思い出に浸ると、僕は上演全体から逃避を感じた。

どっからきて、何から逃げているのか?さっぱりわからない。

あーやめよう。詳しくするのは。

出演者個々人の踊りに対しての向かい方、淡々としていた。

リハーサルディレクターの山口さんの調味的な関わり、淡々としていた。

中澤さん小野さん両名の枠組み、淡々としていた。

ように、ありありと、感じられたと、今でも錯覚している。

踊りたくなった。だから言葉になんかしたくない。書くと、僕は踊れなくなるから。

結果うまく踊れないんだろうけど。

僕にはテクニックがないから。だから言葉になんかしたくない。

無機的でありつつ、淡々と、しかし激しく、しかし抑制されて動く出演者は、量子もつれの振舞い近しく、互いの振る舞いによって(反応と呼ぶにはあまりにも同時に)変化しつつ、懸命に踊り続ける。洗練された料理人たちの連携のように。

生成と稽古が明確に分離しているのか?

例えばこれが全て事前に決められた動きであるとするのであれば(実行できているのかはまた別の話)、膨大な稽古だっただろうし、これがある意味即興的なことであるとするのであれば、個人の鍛錬は凄まじいものであると思う。

なにしろ、

姿勢に僕は感銘を受けた。

僕はやはり、内容ではなく人をみてしまっている。

言語として表出される範囲でかつ現在のところは。無意識では内容にこそ揺り動かされてるのかもしれないということ。無意識を意識に持ってくる、言葉にすることは、僕の仕事ではない。

何かを書こうとすると、徐々に僕の言語の世界の中にある(あったような気がする)濃密な動きたちに、靄がかかり始める。温度だけを残して、遠くに行ってしまう。残す?いや、温度は常にある。変化もしている。ただ、遠くに。視覚からのみ外れていく。動きだけでなくその空間ごと。

動けばわかるかと、パキッと、目に訴えるものがふたたび現れると思ったが、無理だった。覚えていないのではなく、たぶん、それらを踊れないからである。

それでも、朧げに覚えている幾つかを、再現してみても果たして実際のところ僕はこの形に、動きそのものに対して、よりも、その奥にある姿勢に、こそ、感動したのだと、息苦しく、気づけば涼しさを感じたのだと、そう思った。

おそらくみんなで定め、自分も納得した、その美学を、徹底して実行する。過不足を良しとせず、煽動を嫌い、淡々とこなす、その姿に。

これは、常日頃、僕がそうなりたいと、思っているから、思っているだけ、のことなのかもしれない。

それはそうと、

くるくる回るあの木に、スレスレで当たらない位置をキープしていた、中澤さん。

もう少し離れてくれよ。話の内容を覚えていないじゃないか。

丹野武蔵より。

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

木村友哉のレビュー

ダンス作品第3番:志賀直哉『城の崎にて』—追いつけ、追い越せ、

2025年の8月はめちゃめちゃ暑い。めちゃめちゃ暑すぎる、これから先の、日本の気温が気になって、60〜80歳を、これ以上の気温で迎えられる気がしない(現時点で26歳)よね?する?迎えられる?日本80年?レビューを書こう。夏のガンガン暑い日、この部屋で追走を試みよう。レビューという形式を逸脱することも含めてWIPなのかもしれない。

WIPってはじめていったやつ、誰やねん。

2025年8月30日と31日、横浜・Dance Base Yokohamaの新スタジオで、小野彩加 中澤陽 スペースノットブランクによる『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレスが行われた。ご縁あってレビューの依頼を受けた私はザジ・ズーの仲間とともに各回を拝見することとなった。ひとりが30日、そして私を含むふたりは31日13時の回に立ち会うことになった。WIPは無人島への着陸、クロールの呼吸でもある。舞台上には児玉北斗・斉藤綾子・立山澄の三名が立ち、原作の出来事をなぞるのではなく、志賀が連ねた「イメージの連続性」を身体で編み直す──その試みは、夏の時期にガンガン冷ます、冷房のように虎視眈々と行われていた。

ロックスターかヨォオ!!

まず、今回のWIPは小野彩加と中澤陽による「フリートーク」から始まった。二人は滞在制作での出来事や今回の試みについて語る。もちろんそれは作品の設計図を提示する時間として受け取ることもできる。けれど実際にはただ楽しかったことを楽しそうに話したい――そんな単純でまっすぐな欲求に見えた。その姿はもはやロックスターのようだ。軽やかで、立ち続ける二人の立ち居振る舞い。なぜか中澤の靴下は左右で違っていた。そんなことも偶然のようで、むしろ必然のように目に焼き付く。このふたりと友達になれたらどんな話ができるかな、どのように作っているのだろうと妄想をしていた。

「城の崎にて」城の崎ってどこだ… ?

フリートークののち、三人の上演が始まる。児玉北斗・斉藤綾子・立山澄、それぞれの身体は洗練され鋭敏な動きがあるが、コピー&ペーストした時、画質がピクセル単位で落ちるかのように、それぞれの動作が起動され、まったく異なる時間を生み出す。観客は「この場所はどこだ」という経験に引き込まれ、志賀直哉が書いた感覚を言葉ではなく、身体の差異のなかで追体験することになる。ここで、確かに城の崎での思い出話を話されたらドン引きするよなと思う。

舞台空間はフラットで照明や音響の効果は最小限に抑えられていた。その制約はむしろ利点として働き、わずかな動きの違いが空間に強い濃度を与える。とくに児玉の重心と、斉藤の長く伸びる線、立山の間を保つ呼吸は三者三様の「滞在の仕方」を可視化しているように見える。志賀が城崎で書き留めた出来事の連続性はこの三人による「異なる身体のリズム」として編み直されていたのだ。だから、3人のことはよくわからない、顔は覚えていなくても、身体のリズムのことをよく覚えている。

具体の危うさと魅力

ただし、WIPであるがゆえに、まだ運動の配列に「説明の余韻」が残る場面もある。トークで語られたことがそのまま動きに現れる瞬間は理解しやすい反面、発見の鮮度を薄める「危うさ」を抱えていた。想像が限定される。

むしろ観客である私にとって魅力的だったのは、説明からこぼれ落ちる、何を追走しているのか、判断がつかない時間に立ち会えたときである。その瞬間はただの追走ではなく、地球の丸みに導かれた逆走の果ての邂逅だ。

そう、つまり追走をしていたくて、

しているわけではない、

設計図に載せられた時間空間が、

私をそうさせているだけで、

本当のところ観たいのは、

そういうことではない、

なぜなら、

いけばいいからだ、

それを、

わざわざするなら、

熱海、だっていい、

これを僕は、

「熱海にて」

と言われたら、

これが熱海かぁ、

と勝手に発動させられる。

言葉というのは、

粘っとした、

粘着力の、

ある具体を生む。

人間が考えた。

おそらく、

それから、

どれだけ、離れられているか、

近寄れるか、

そこにあるのは、

グルーブか、

そう、か、

問いかけられているような、

言葉という補助輪がなかったら、

このダンスに僕はどう応答をすればいいのだろう。

沈黙でいいか。

それが、

観客の体に、

ダイレクトに、

想起されるような、

グチャっとしたような、

偶然性、

今は求めている、

ダンス性が、

格段に跳ねる瞬間、は、

どの瞬間なのだろうか、

演劇性というものは、

ハプニング、

そうかぁ、現象なのかぁ、

そうかぁ、可能性なのか。

あなたにとっての城の崎は、城の崎ではない。

その時にあの時間は、邂逅している。

初演楽しみ〜!

このWIPで提示されたのは、志賀直哉の小説を「身体でどう読むか」という問いであり、その答えはまだ決定されていないと考えた。

だが、三人の身体が生み出した差異の網目は、すでに「残るもの」を示唆しているはずで、初演でその網目がどのように編み直されるのか、なるほど、WIPは本番が楽しみにある効能があるのだな。

と、このように踏まえると、あらかじめ序としてあった、「フリートーク」がなかったら、追走していると、思いながら観れていたのかは、怪しい。つまりあの設計図を不穏なままに、というような時間が効いているのだ。これがトークの説明が増えると、運動の発見が薄まる恐れがあり、初演に向けては外在情報(史実・引用)の量と位置づけの調整が鍵になりそうだ。初演でフリートークを2人が永遠としていたら、僕は爆笑する。しかもありえない衣装を纏いながら。想像してほしい。

終わりに、感謝を込めて

やらされないとやらねー。マジ人間めちゃそうかも、本当に選択しているなんて思えていない。その偶然が必然だって賭けないと。確率論みたいなのは自信がない証拠、マイノリティでいたい俺とマジョリティなわたしは、相反しているわけじゃなくて、身体は身体。声は声、集団は集団で、わたしはわたし、なので、やるならちゃんとやろうレビュー。赦されの先は崖の下、だから、この場で、こんな機会をいただけてマヂラブ感謝スペノ❤️🔥

by 木村友哉(Yuya Kimura)

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク 『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』ワークインプログレス

結び

今回のワークインプログレスはあくまで通過点にすぎない。けれど実際に立ち会った観客にとっては、それだけで十分に豊かな時間だった。

なにより、驚くほど開かれている。ピエロを演じる開き直りではなく。 「好きに書いていい」と作り手が委ねてくれたことも含め、嬉しかった。

だからこそ強く思う。もしこの場に来なかったなら、きっと何かを取りこぼしただろうと。

初演ではこの時間がさらにどのように編み直されるのか。

いまここで目撃できたこと自体が幸運であり、次の瞬間を見届ける理由にもなる。ありがとうございました。

2025年9月23日

ザジ・ズー

◆プロフィール

ザジ・ズー

2022年の晩夏に発生。《遊び》を思想の核に据えた演劇チームおよびネットワーク。数名の多摩美生のシェアハウスから始まり、その時着たい服に着替えるように愉しみながら活動を継続。現在では東京日暮里と横浜の2箇所に拠点を構えている。

俳優、劇作家、演出家、舞台美術家、ダンサー、振付家、制作者、衣装家、照明家、音響家、ニート、現代美術家、大学教員、バンドマン、社会人、チンドン屋、ラッパー、フリーター、映像作家、デザイナー、高校生、批評家、マジシャン、画家、スイマー、DJなど、続々と構成員を拡大中。

ザジ・ズーは、実際的なクリエーションを行う《プロジェクトチーム》としての側面と、アーティスト同士のつながりを生む《ネットワーク》的側面があるが、その境界は曖昧かつ変幻自在。したがって、メンバーはおのがじし「ザジ・ズーに所属しているのか否か」という設問を自らに課すこととなる。つまりザジ・ズーとは、中枢と外縁がスリリングに混淆するパラドキシカルな集団形態故に生み出される文化的海水浴場なのだ。

あなたも、

わたしも、

みんなザジ・ズー。

代表

アガリクスティ・パイソン

Webサイト: https://zazizoo.com/

木村友哉

制作者/スペースキュレーター/ライター。ザジ・ズー共同主宰、仮設社代表。1999年神奈川県生まれ。横浜・中村町の多角的スペース「ザ・シティイ」を運営。演劇・場づくり・編集を横断し、都市と演劇の新しい関係を設計している。

丹野武蔵

1996年東京生まれ。幼少より競泳選手として生活し、主に水の中で育つ。高校卒業を機に陸に上がり、音が聞こえる喜びや足が地面に接する楽しみを覚え、上演・上映芸術に携わり始める。2025年現在でも、同期することしないことをスタート時点として、いろんなところで自分のできることをやっている。

西﨑達磨

2001年兵庫県生まれ。東京藝術大学大学院在学。クマ財団9期。ザジ・ズーで脚本を書いています。あとドラムも叩きます。たまにフライヤーデザインもやります。漫画描きます。最近は映像作品も作ってます。なんでもやります!

▶︎小野彩加 中澤陽 スペースノットブランク『ダンス作品第3番:志賀直哉「城の崎にて」』

▶︎Dance Base Yokohama×愛知県芸術劇場×メニコン シアターAoi パフォーミングアーツ・セレクション2025 Festival Edition

▶︎世界に羽ばたく次世代クリエイターのためのDance Base Yokohama 国際ダンスプロジェクト“Wings”